«Mai più pandemie, promettono i leaders dei sette Paesi». Comincia così il reportage del TG1 a commento del vertice del G7, svoltosi in Cornovaglia nel week-end del 12 giugno scorso. Il giornalista RAI non si è inventato nulla. Ha semplicemente riferito la promessa dei sette personaggi in cerca d’amore : quello dei loro popoli, messi a dura prova dalla pandemia, dalle difficoltà economiche e da un orizzonte che potrebbe conoscere ogni giorno nuovi uragani. La politica si fa spettacolo per distrarre e tranquillizzare le opinioni pubbliche. Dire che non ci saranno « mai più pandemie » è vendere fumo in un’epoca in cui la « commedia umana » è un cocktail di ipotesi catastrofiche e di promesse mirabolanti. Un film dell’orrore, ma con un lieto fine. Si dice che il pianeta Terra sta per morire e si aggiunge l’impegno a salvarlo nel giro di una generazione. Mi domando se – dai cambiamenti climatici al Covid – la scienza non venga spesso e volentieri strumentalizzata dalla politica. Certo che i problemi sono enormi, ma proprio per questo la politica dovrebbe ricordarsene sempre : non solo quando le fa comodo o quando c’è da affrontare una situazione d’emergenza. I ritmi della scienza sono quelli della natura ; i ritmi della politica sono quelli delle elezioni e quindi delle emozioni.

«Mai più pandemie, promettono i leaders dei sette Paesi». Comincia così il reportage del TG1 a commento del vertice del G7, svoltosi in Cornovaglia nel week-end del 12 giugno scorso. Il giornalista RAI non si è inventato nulla. Ha semplicemente riferito la promessa dei sette personaggi in cerca d’amore : quello dei loro popoli, messi a dura prova dalla pandemia, dalle difficoltà economiche e da un orizzonte che potrebbe conoscere ogni giorno nuovi uragani. La politica si fa spettacolo per distrarre e tranquillizzare le opinioni pubbliche. Dire che non ci saranno « mai più pandemie » è vendere fumo in un’epoca in cui la « commedia umana » è un cocktail di ipotesi catastrofiche e di promesse mirabolanti. Un film dell’orrore, ma con un lieto fine. Si dice che il pianeta Terra sta per morire e si aggiunge l’impegno a salvarlo nel giro di una generazione. Mi domando se – dai cambiamenti climatici al Covid – la scienza non venga spesso e volentieri strumentalizzata dalla politica. Certo che i problemi sono enormi, ma proprio per questo la politica dovrebbe ricordarsene sempre : non solo quando le fa comodo o quando c’è da affrontare una situazione d’emergenza. I ritmi della scienza sono quelli della natura ; i ritmi della politica sono quelli delle elezioni e quindi delle emozioni.

Certo che dobbiamo sapere molto di più sulle origini del Covid, certo che dobbiamo attrezzarci a contenere altre analoghe epidemie, certo che dobbiamo mantenere le elementari precauzioni diffusesi in quest’ultimo anno e mezzo (non è mai tardi per imparare a lavarsi le mani più d’una volta al giorno !), ma purtroppo il rischio delle epidemie c’è sempre stato e sempre ci sarà. Fosse esistito il G7 nel XIV secolo, chissà quanti slogan « Mai più pandemie ! » sarebbero stati coniati dopo la « peste nera », che in una manciata d’anni sterminò un terzo della popolazione europea. E chissà quanti « mai più pandemie ! » avrebbero riempito il comunicato finale di un ipotetico G7 successivo alla peste del Seicento, tanto cara al Manzoni. I grandi slogan servono a poco se non vengono accompagnati da programmi concreti e coerenti. ll periodo post-Covid va utilizzato per migliorare il nostro sistema sanitario e anche le nostre abitudini. La paura è una risorsa da non sprecare.

***************

Il G7 è una strana creatura politica, la cui fondamentale ragion d’essere sta nel bisogno di esibire scenografie particolari e di lanciare messaggi rassicuranti : promesse di camomilla destinate alla parte più ricca dell’umanità, che è oggi la più inquieta e la più irrequieta. Tanta gente – soprattutto in certe parti dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica – vive una sorta di Inferno dantesco, ma è in Europa e in particolare in Francia che esplodono le rivoluzioni. Negli anni ante-Covid, la «nuova Bastiglia» degli Champs-Elysées è stata conquistata e riconquistata, sabato dopo sabato, nel nome della lotta contro la riduzione dei limiti di velocità, della difesa dei prezzi del gasolio e dell’intangibilità del sistema pensionistico. Un aspetto di quest’esperienza francese mi pare molto interessante perché indica il carattere contraddittorio delle nostre stesse aspirazioni. Capita che le opinioni pubbliche formulino rivendicazioni tra loro difficilmente compatibili, chiedendo poi ai governi tutto e il contrario di tutto. Si chiede meno inquinamento, ma si protesta quando – in nome di quell’obiettivo – i governi inaspriscono la fiscalità sui carburanti più nocivi all’ambiente. « Mesures antipollution. La colère des automobilistes », è il grande titolo di prima pagina del Parisien-Aujourd’hui di lunedì 14 giugno. Si vogliono al tempo stesso l’aria pura e le auto a gasolio. Le beurre et l’argent du beurre. Appena le autorità pensano di mettere al bando i diesel dai centri urbani (cosa che la Francia vorrebbe fare a partire dal 2023), cresce l’onda lunga della rabbia popolare e i giornali scrivono che « la grogne monte ». Qualcuno pensa di rimettersi il gilet. Giallo, naturalmente.

La Francia di oggi ha due anime : una piena di dinamismo e l’altra intrisa di nostalgia. Mi fa pensare a una canzone di Charles Trenet : « Douce France / Cher pays de mon enfance / Bercée de tendre insouciance / Je t’ai gardée dans mon cœur! / Mon village au clocher aux maisons sages / Où les enfants de mon âge / Ont partagé mon bonheur». Pensare alla felicità è pensare al passato, a una mitica « età dell’oro ». Ed è (era) sempre Charles Trenet a cantare : «Ce soir le vent qui frappe à ma porte / Me parle des amours mortes / Devant le feu qui s’éteint / Ce soir c’est une chanson d’automne / Dans la maison qui frissonne / Et je pense aux jours lointains / Que reste-t-il de nos amours / Que reste-t-il de ces beaux jours / Une photo, vieille photo / De ma jeunesse».

Anche in altri Paesi euroepei, Italia compresa, è presente un senso profondo e talvolta inconscio di nostalgia per il passato. L’esperienza del Covid spinge tante persone a dubitare del futuro. Come se dietro ogni angolo del cammino della storia si nascondesse un’insidia, destinata a portarci più preoccupazioni che esultanza. La nostra cara Europa non invecchia solo nell’età media dei propri abitanti. Invecchia soprattutto nel tipo di pensieri che s’intracciano nei loro cervelli. Cambiano i comportamenti, ma le mentalità rischiano di andare indietro. Usiamo tutti quanti il computer, ma diffidiamo di ogni riforma. Le accettiamo solo quando siamo sull’orlo del baratro.

Nei momenti difficili, le tv francesi (che nei telegiornali delle 13 della principale rete pubblica e della principale rete privata hanno una sorta di liturgia quotidiana della nostalgia) amano far rivivere il periodo noto come « Les Trente glorieuses ». Quello cominciato nel 1945 con la Liberazione e finito trent’anni dopo con la crisi petrolifera di metà anni Settanta. È stato proprio nella speranza di evitare la fine di quell’«età dell’oro» che il presidente Valéry Giscard d’Estaing ha lanciato nel luglio 1975 l’idea di un conclave informale tra i leaders delle principali «economie di mercato». Una simpatica chiacchierata annuale tra i capi di Stato o di governo di Francia, Germania occidentale, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti. Esclusa da quel progetto, l’Italia reagì malissimo e riuscì a spuntarla. Ecco il presidente del consiglio Aldo Moro partecipare al primo G7 (in realtà un G6, visto che il Canada entrò solo l’anno successivo), svoltosi al castello di Rambouillet dal 15 al 17 novembre 1975. Il comunicato finale di quell’incontro cominciò con le parole : « Le democrazie industriali sono determinate a superare l’alto tasso di disoccupazione, la continua inflazione, e i gravi problemi energetici ». L’idea di Giscard è stata un successo, tanto è vero che il G7 è entrato nelle nostre comuni abitudini.

Ben presto un’altra crisi petrolifera ha posto nuovi problemi d’inflazione e di disoccupazione, oltre che ovviamente d’energia, sull’onda del cambiamento di regime in Iran nel febbraio 1979 e della successiva guerra Iran-Irak. Ecco il G7 del 1980, svoltosi a Venezia, propugnare quelle che vennero allora definite « le alternative al petrolio ». Due in particolare : il nucleare e il carbone. Certi punti del testo del comunicato finale del Summit veneziano sono quasi inconcepibili alla luce delle riflessioni di oggi. Alcune frasi – come «Promuoveremo nel medio termine un forte aumento dell’uso del carbone e una valorizzazione dell’energia nucleare» – suonano adesso quasi come una bestemmia. Il nucleare è inciampato sulle catastrofi di Cernobyl (1986) e di Fukushima (2011). Quanto al carbone, è diventato il nemico numero uno dei discorsi ambientalisti. Francia e Italia vogliono eliminare anche le ultime centrali elettriche di questo genere rimaste sul loro territorio. Il G7 di questo giugno 2021 in Cornovaglia si è pronunciato a favore della riduzione di fonti energetiche come il carbone e anche il petrolio. Abbiamo davvero cambiato secolo.

***************

Il senso di insicurezza nei confronti della realtà attuale (e dunque di nostalgia per il passato) è accresciuto dalla fragilità e dall’incertezza delle relazioni internazionali. La contrapposizione Washington-Mosca, Nato – Patto di Varsavia, non era solo un gigantesco Risiko strategico, ma si proponeva al mondo come alternativa tra due ideologie, due sistemi e due modelli sociali : democrazia (chiamata da alcuni «democrazia borghese») contro autoritarismo (chiamato da alcuni «socialismo»). La caduta del Muro di Berlino, nel novembre 1989, non è stata solo una vittoria strategica dell’Occidente, ma ha spalancato le porte dell’ex «mondo socialista» alla conversione verso l’economia di mercato. Il capitalismo trionfante si è esteso a macchia d’olio sulla superficie del pianeta Terra, ma non si può dire la stessa cosa della democrazia. La libertà economica (regolamentata dalla legge) è una condizione necessaria, ma non certo sufficiente della democrazia. Lo si è visto nell’Italia fascista. Lo si è visto in Spagna, in Portogallo, in Grecia, in Turchia e altrove. La Russia ha liberalizzato l’economia e ha al tempo stesso creato una società sostanzialmente autoritaria. In Cina un sistema politico autoritario e rigidissimo, imperniato sul Partito comunista, convive con un quadro economico che più capitalista non si può. Il capitalismo ha vinto, la democrazia no. Questo vale fuori e purtroppo anche dentro il sistema politico-militare – l’Alleanza atlantica – che dell’affermazione dell’idea democratica fa la propria bandiera : il turco Erdogan (definito «dittatore» da Mario Draghi), ha un ruolo fondamentale in seno alla Nato, come ben si è visto, sempre questo giugno, a Bruxelles in occasione del consueto vertice annuale tra i leaders dei trenta Paesi che compongono l’organizzazione. La democrazia non si impone e non si esporta. Ammetterlo è triste. Rifiutare d’ammetterlo è ancora peggio : è pericoloso. L’Irak, l’Afghanistan e la Libia sono lì a dimostrarcelo.

***************

Lo Stato nel mirino delle polemiche dei due « vertici » di questo mese di giugno – quello del G7 in Cornovaglia e quello Nato a Bruxelles – è la Cina, ossia proprio il Paese da cui il Covid è partito. Prima di essere « comunista-capitalista », la Cina è nazionalista. Sono arrivato per la prima volta a Pechino nel marzo 1979, in un momento particolare perché il mese precedente, per l’esattezza il 17 febbraio, l’esercito cinese aveva attaccato il Vietnam dando il via a una guerra che ha causato qualche decina di migliaia di morti (non sapremo mai esattamente quanti) nel giro di poche settimane. La Cina non voleva conquistare il Vietnam, da essa stessa aiutato nel corso della lunghissima guerra prima contro i francesi e poi contro gli americani. Voleva scrivere col sangue un messaggio di questo tipo : « Noi non accetteremo mai che diventiate la potenza dominante del Sudest asiatico ». Sullo sfondo di quell’attacco c’era la tensione altissima Mosca-Pechino, c’era la crescente amicizia Mosca-Hanoi, c’era la riunificazione vietnamita del 1975 e c’era la questione cambogiana, diventata fondamentale agli occhi di Pechino.

Nel 1970 un golpe targato USA destituì il capo dello Stato cambogiano, principe Samdech Norodom Sihanouk, che nel contesto del conflitto vietnamita si era barcamenato come poteva, tra il neutralismo ufficiale e le concessioni all’esercito di Hanoi. Una volta destituito, Sihanouk andò a vivere a Pechino per rientrare poi nel suo Paese dopo il successo (aprile 1975) della guerriglia, animata dai Khmer rossi contro il regime filoamericano. I Khmer rossi erano politicamente vicini all’ala radicale del Partito comunista cinese – estromessa dal potere nel 1976, all’indomani della morte di Mao – ma questo, per i leaders cinesi del 1979, passava in secondo piano rispetto all’obiettivo essenziale di difendere gli interessi nazionali nell’importantissima cornice del Sud-Est asiatico. L’invasione vietnamita della Cambogia (dicembre 1978 – gennaio 1979) mise fine alla sanguinosa dittatura dei Khmer rossi e al tempo stesso allarmò i cinesi, che vedevano estendersi il controllo di fatto di Hanoi all’insieme della vecchia Indocina francese (Vietnam, Laos, Cambogia). Di qui il « monito » cinese con la guerra del febbraio-marzo 1979, che sul piano puramente militare fu vinta dai vietnamiti, ma che mantenne il proprio significato di messaggio : Pechino è pronta a tutto quando considera minacciati i propri interessi strategici in Asia. Per la Cambogia, un compromesso (sancito dalla Costituzione del 1993) è stato finalmente trovato (dopo una nuova guerriglia, animata dai Khmer rossi questa volta contro i vietnamiti), ma l’atteggiamento di Pechino in questa parte dell’Asia è stato e sarà sempre un punto delicatissimo delle relazioni tra la Cina e le altre potenze. Lo sapeva bene Sihanouk, che diceva : « Gli Stati Uniti possono ritirare le loro portaerei dalle acque del Sud-Est asiatico, ma la Cina sarà sempre qui, accanto a noi ».

Uno dei punti più sensibili della politica estera cinese non è tra quelli di cui oggi più si parla in Occidente e su cui hanno insistito i partecipanti al G7 in Cornovaglia e al vertice Nato a Bruxelles. Quel punto – sensibilissimo e per tutti rischioso – è il ruolo di Pechino nel Mar cinese meridionale. Il Vietnam (riunificatosi, grazie a una guerra combattuta contro gli americani con l’aiuto cinese) migliora adesso le sue relazioni con gli americani per limitare le ambizioni di Pechino nel Mar cinese meridionale (che i vietnamiti preferiscono chiamare Mare orientale).

Quando arrivai a Pechino nel marzo 1979 la guerra al confine vietnamita si era appena conclusa. L’addetta culturale dell’ambasciata italiana, Sandra Carletti, mi indirizzò e mi aiuto a comprendere i « dazebao », i manifesti scritti a mano, affissi in gran numero nel luogo allora chiamato « muro della democrazia ». Scattai decine e decine di foto a Xidan, dove venivano appunto affissi i « dazebao democratici ». In realtà tutta quella campagna serviva a favorire la scalata al potere del redivivo Deng Xiaoping, il grande avversario dell’ala radicale in seno al Partito comunista, appena riabilitato e pronto a prendere in mano la Cina, seducendo i connazionali con una sola parola : « Arricchitevi ! ». Lo sviluppo economico è diventato l’arma vincente del nuovo nazionalismo cinese.

I cinesi si sono arricchiti, ma lo hanno fatto al prezzo di enormi sacrifici da cui noi stessi abbiamo tratto non pochi vantaggi. Oggi sono la seconda potenza economica del mondo e hanno tutto per diventare la prima. I contrasti con loro saranno tanti e potranno essere durissimi, ma occidentali e cinesi hanno bisogno gli uni degli altri. Le nostre economie sono certo in competizione su molti terreni – dal sottosuolo africano alle telecomunicazioni, dal commercio internazionale alla finanza, dalla lotta alle contraffazioni alle infrastrutture della « nuova via della seta » – ma restano e resteranno complementari. Il Covid e le sue conseguenze – dirette e indirette – hanno alimentato la diffidenza, ma abbiamo e avremo bisogno gli uni degli altri. Qui non si tratta di essere più o meno ingenui né di mostrare debolezze quando è necessario esprimere determinazione. Qui si tratta di guardare lontano tenendo i piedi per terra, il che vuol dire sapere quando ostinarsi a cercare il compromesso e quando si deve assolutamente alzare la voce.

Il nazionalismo cinese si nutre di un drammatico ricordo storico : quello del secolo abbondante che va dal 1839, con l’inizio della « Guerra dell’oppio », alla proclamazione della Repubblica popolare, nel 1949. Più o meno alla metà di quel periodo si situano gli anni della Prima Guerra mondiale. Noi occidentali ricordiamo malvolentieri il rifiuto con cui i nostri bisnonni liquidarono alla Conferenza di Parigi, in vista del Trattato di Versailles con la Germania e della nascita della Società delle Nazioni, una richiesta giapponese che sarebbe oggi considerata del tutto ovvia : quella di includere nel testo ufficiale l’affermazione dell’ « uguaglianza tra le razze » (égalité raciale, come si diceva al tavolo della diplomazia). Umiliata da quel rifiuto delle potenze occidentali, Tokyo fu blandita con una compensazione territoriale : la penisola cinese dello Shandong passò dai tedeschi ai giapponesi. È stato a seguito di quell’umiliazione che si è sviluppato tra gli intellettuali cinesi il « Movimento del 4 maggio 1919 », uno degli antefatti della nascita del Partito comunista, il 23 luglio 1921. Per la Cina, questa non è un’estate come le altre. Nelle prossime settimane le celebrazioni dei cent’anni di vita del Partito comunista saranno la consacrazione dell’apparato di potere, che controlla il Paese all’insegna del duplice progetto dello sviluppo e della potenza nazionale. Nella Cina di oggi, la parola comunismo fa davvero rima con nazionalismo. Da un lato il partito di Mao Zedong si presenta come depositario del patrimonio storico della liberazione dalle potenze coloniali, dell’indipendenza, del riscatto nazionale e dell’orgoglio nazionale ; dall’altro è una gigantesca macchina di potere con circa novanta milioni di membri e dunque l’ossatura – articolata a tutti i livelli – dell’apparato che controlla in modo ferreo e capillare un Paese di un miliardo e mezzo di anime, con altrettanti corpi.

Il nazionalismo cinese si nutre di un drammatico ricordo storico : quello del secolo abbondante che va dal 1839, con l’inizio della « Guerra dell’oppio », alla proclamazione della Repubblica popolare, nel 1949. Più o meno alla metà di quel periodo si situano gli anni della Prima Guerra mondiale. Noi occidentali ricordiamo malvolentieri il rifiuto con cui i nostri bisnonni liquidarono alla Conferenza di Parigi, in vista del Trattato di Versailles con la Germania e della nascita della Società delle Nazioni, una richiesta giapponese che sarebbe oggi considerata del tutto ovvia : quella di includere nel testo ufficiale l’affermazione dell’ « uguaglianza tra le razze » (égalité raciale, come si diceva al tavolo della diplomazia). Umiliata da quel rifiuto delle potenze occidentali, Tokyo fu blandita con una compensazione territoriale : la penisola cinese dello Shandong passò dai tedeschi ai giapponesi. È stato a seguito di quell’umiliazione che si è sviluppato tra gli intellettuali cinesi il « Movimento del 4 maggio 1919 », uno degli antefatti della nascita del Partito comunista, il 23 luglio 1921. Per la Cina, questa non è un’estate come le altre. Nelle prossime settimane le celebrazioni dei cent’anni di vita del Partito comunista saranno la consacrazione dell’apparato di potere, che controlla il Paese all’insegna del duplice progetto dello sviluppo e della potenza nazionale. Nella Cina di oggi, la parola comunismo fa davvero rima con nazionalismo. Da un lato il partito di Mao Zedong si presenta come depositario del patrimonio storico della liberazione dalle potenze coloniali, dell’indipendenza, del riscatto nazionale e dell’orgoglio nazionale ; dall’altro è una gigantesca macchina di potere con circa novanta milioni di membri e dunque l’ossatura – articolata a tutti i livelli – dell’apparato che controlla in modo ferreo e capillare un Paese di un miliardo e mezzo di anime, con altrettanti corpi.

Quando pensano all’« età dell’oro », i cinesi sono condannati a scommettere sul futuro. Un passato di cui gloriarsi lo hanno (e amano mostrarne le vestigia ai turisti), ma è decisamente remoto. Nel loro passato prossimo ci sono invece molti ricordi drammatici. Al tempo noto in Italia come « Miracolo economico » i cinesi vivevano il « Grande balzo », che fece milioni di morti di fame e di stenti. I francesi parlavano di « Trente glorieuses » e in Cina c’era la Rivoluzione culturale : altri milioni di morti tra disagi e persecuzioni. Se vogliono essere ottimisti, è al futuro che i cinesi devono guardare, anche se il loro orizzonte non manca – proprio come il nostro – di nuvole e di punti interrogativi.

***************

Anche noi in Europa stiamo vivendo un’estate particolare. La stiamo ovviamente vivendo per i grandi temi della pandemia e della ripresa economica, ma anche perché una persona-simbolo della nostra comune vita politica prenderà tra qualche settimane la via della pensione. Angela Merkel non è ancora partita e già sappiamo quanto ci mancherà. Tantissimo. Ci mancherà la sensazione rassicurante di sapere che nel cuore pulsante della casa europea, in cucina, è all’opera una signora per bene, una zia generosa e intelligente che parla poco e pensa tanto, che sa distinguere i problemi reali da quelli insignificanti, che si dedica alla famiglia più che a se stessa, che trova sempre il tempo per stare ai fornelli anche a costo di rinunciare al parrucchiere e magari all’estetista. Adesso, zia Angela di tempo ne avrà fin troppo, mentre noi spereremo che a Berlino continui a esserci un cancelliere (o cancelliera) all’altezza delle ambizioni della Germania e dell’Europa. Un leader (o una leader) che si sforzi, come lei, di mentire il meno possibile al suo e agli altri popoli dell’Unione, confutando in tal modo la celebre frase di un altro cancelliere (Bismarck), secondo cui « le leggi sono come le salsicce : è meglio che i popoli non conoscano il loro processo di fabbricazione » (« Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein wenn sie gemacht werden »). Dalle ricorrenti crisi migratorie alla gestione della tragedia Covid, dal puzzle del debito pubblico greco alle relazioni con la BCE, dai contrasti con l’estrema destra interna alle tensioni con la Russia di Putin, Angela può anche aver commesso qualche errore, ma ha sempre cercato di parlar chiaro. Per l’Europa è stata un fattore di stabilità e d’integrazione in anni molto difficili, caratterizzati da due crisi economiche e da una pandemia.

Anche noi in Europa stiamo vivendo un’estate particolare. La stiamo ovviamente vivendo per i grandi temi della pandemia e della ripresa economica, ma anche perché una persona-simbolo della nostra comune vita politica prenderà tra qualche settimane la via della pensione. Angela Merkel non è ancora partita e già sappiamo quanto ci mancherà. Tantissimo. Ci mancherà la sensazione rassicurante di sapere che nel cuore pulsante della casa europea, in cucina, è all’opera una signora per bene, una zia generosa e intelligente che parla poco e pensa tanto, che sa distinguere i problemi reali da quelli insignificanti, che si dedica alla famiglia più che a se stessa, che trova sempre il tempo per stare ai fornelli anche a costo di rinunciare al parrucchiere e magari all’estetista. Adesso, zia Angela di tempo ne avrà fin troppo, mentre noi spereremo che a Berlino continui a esserci un cancelliere (o cancelliera) all’altezza delle ambizioni della Germania e dell’Europa. Un leader (o una leader) che si sforzi, come lei, di mentire il meno possibile al suo e agli altri popoli dell’Unione, confutando in tal modo la celebre frase di un altro cancelliere (Bismarck), secondo cui « le leggi sono come le salsicce : è meglio che i popoli non conoscano il loro processo di fabbricazione » (« Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein wenn sie gemacht werden »). Dalle ricorrenti crisi migratorie alla gestione della tragedia Covid, dal puzzle del debito pubblico greco alle relazioni con la BCE, dai contrasti con l’estrema destra interna alle tensioni con la Russia di Putin, Angela può anche aver commesso qualche errore, ma ha sempre cercato di parlar chiaro. Per l’Europa è stata un fattore di stabilità e d’integrazione in anni molto difficili, caratterizzati da due crisi economiche e da una pandemia.

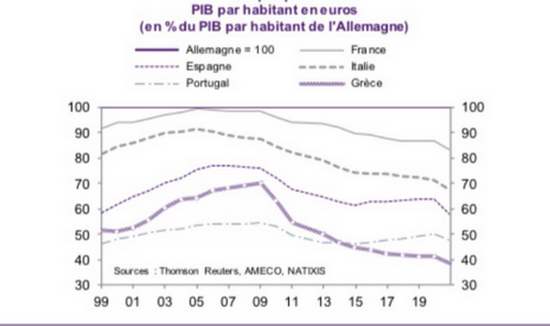

In settembre i tedeschi andranno alle urne e Angela lascerà il potere. «Farewell, Angelina», addio Angelina, canta Joan Baez (che qui vi propongo nella registrazione di un concerto da lei tenuto a Bratislava nell’anno della caduta del Muro di Berlino : https://www.youtube.com/watch?v=GoIbsHw8-54). Diceva : Addio, Angelina. Il cielo è in fiamme e io devo andare. Non c’è bisogno di rabbia, non c’è bisogno di colpa, non c’è niente da dimostrare (Farewell, Angelina. The sky is on fire and I must go. There’s no need for anger. There’s no need for blame. There’s nothing to prove). Quando nel 1989 Joan Baez intonava quelle note a Bratislava, Angela lavorava ancora per l’Accademia delle scienze della Germania Est. Come gli altri abitanti della DDR, anche lei aveva una gran voglia di libertà nella vita, nel lavoro e nell’impegno politico. Di cose da dimostrare, ne aveva tante. Adesso ci lascia in eredità quel suo modo di gestire i problemi in modo al tempo stesso cauto e efficace, capace di analizzare situazioni e problemi per poi affrontarli nel modo più concreto possibile e spiegarli agli altri. Un’alchimia che i tedeschi battezzano con un neologismo destinato forse a sopravvivere alla sua carriera politica: «merkelizzare». La «merkelizzazione» è anche un vaccino : contro ogni forma di demagogia e di populismo. Angela ci lascia anche la sua frase simbolo : quel « Ce la faremo ! » (« Wir schaffen das! »), che nei momenti più difficili ha tirato fuori dal cassetto come una sorta di talismano. È proprio nei momenti più delicati che il nostro impegno dev’essere all’altezza delle nostre convinzioni e delle nostre speranze. In Germania, gli “anni Merkel” sono stati difficili ma fruttuosi: quando ha preso in mano le redini del potere, nel 2005, il PIL pro capite del suo Paese e della Francia era quasi uguale; oggi c’è una netta differenza a favore di Berlino.

In tutto questo periodo, pur avendo guidato maggioranze tra loro diverse, la Merkel si è data da fare per mantenere buoni rapporti con i partners europei, a cominciare dalla Francia e includendo Italia, Spagna e Olanda. Non sempre è stato facile. Con Sarkozy ci sono stati momenti di tensione e col governo Conte I (5 Stelle – Lega) ha avuto relazioni chiaramente difficili, ma col Conte II le cose sono molto migliorate e con Draghi c’è un bel sereno (malgrado le diverse opinioni tra Roma da un lato e Berlino-Parigi dall’altro sul ricollocamento dei migranti che arrivano attualmente a Lampedusa). Grazie all’intesa di Angela Merkel con François Hollande si è evitato nel 2015 che la crisi finanziaria greca imboccasse strade dagli sviluppi imprevedibili per Atene e per l’intera Eurozona. Lunedì 31 maggio Angela Merkel ha tenuto con Emmanuel Macron il ventiduesimo e ultimo “Consiglio dei ministri franco-tedesco” del suo lungo (quattro mandati) periodo alla testa del governo della Repubblica federale di Germania.

Per lei, il G7 di questo giugno 2021 è stato l’ultimo di una lunga serie. Andata al potere nel novembre 2005, la Merkel si è affermata come uno dei volti della nuova Germania riunificata, che nei suoi 31 anni di storia ha avuto solo tre leaders: Helmut Kohl (fino al 1998), Gerhard Schröder e appunto lei. Nello stesso periodo l’Eliseo ha avuto cinque inquilini. Se poi vogliamo contare i primi ministri francesi e italiani ci serve il pallottoliere.

Dal 2005 a oggi, l’Europa intera ha scrutato ogni sua mossa e ci mancava che i giornali l’osservassero dal buco della serratura mentre dava da mangiare al suo gatto. Per dirla con Georges Brassens (https://www.youtube.com/watch?v=YkmI76-TFk0), « Quand Merkel devoilait son visage / pour donner la choucroute à son chat / tous les gars tous les gars du village / étaient là là là là ». Adesso tous les gars tous les gars du village si aspettano che Merkel qui était simple et très sage dica le sue opinioni in piena libertà. È una giovane pensionata, visto che il prossimo 17 luglio spegnerà soltanto 67 candeline.

***************

Di candeline, Georges Brassens ne spegnerebbe cento il prossimo 22 ottobre. Immagino che, se fosse ancora tra noi, coglierebbe l’occasione per riproporci in musica e in rima la sua ironia su un secolo di vita vissuta. Parlare di Brassens significa alludere all’Italia, sia per le sue origini (la mamma immigrata dalla Basilicata) sia per le diverse e spesso bellissime traduzioni italiane dei suoi testi. Brigitte Urbani lo ha fatto egregiamente nei giorni scorsi su queste colonne, riferendosi tra l’altro alle ricerche di Perle Abbrugiati (vedi il suo articolo QUI). Nei miei ricordi personali, un posto particolare hanno le versioni dell’opera di Brassens realizzate da Fabrizio De André e da Nanni Svampa. La monumentale traduzione dell’opera di Brassens in milanese, fatta da Svampa, utilizza in modo efficacissimo le sonorità e le assonanze dei dialetti padani (che peraltro hanno cullato i primi anni della mia vita, il che mi rende quella versione particolarmente gradevole). Nanni Svampa non si limita a tradurre e a cantare i testi del grande Georges (cosa che ha fatto sia in milanese sia in italiano), ma li fa rivivere nel contesto popolare che ad ambedue era particolarmente caro. Li trasporta dalla Francia alla Lombardia. Il mercato di Brive-la-Gaillarde (le marché de Briv’-la-Gaillarde) dove ha luogo la “battaglia delle cipolle” (“A propos de bottes d’oignons / Quelques douzaines de gaillardes / Se crêpaient un jour le chignon”) viene situato nel quartiere, in altri tempi popolare, di Porta Romana, a Milano. Sulla stessa musica, il risultato è: “Al mercà de Porta Romana / Per ‘na stòria de quatter scigoll / Tucc i dònn, saran stà ’na vintenna / S’eren miss adré a fà question”.

Di candeline, Georges Brassens ne spegnerebbe cento il prossimo 22 ottobre. Immagino che, se fosse ancora tra noi, coglierebbe l’occasione per riproporci in musica e in rima la sua ironia su un secolo di vita vissuta. Parlare di Brassens significa alludere all’Italia, sia per le sue origini (la mamma immigrata dalla Basilicata) sia per le diverse e spesso bellissime traduzioni italiane dei suoi testi. Brigitte Urbani lo ha fatto egregiamente nei giorni scorsi su queste colonne, riferendosi tra l’altro alle ricerche di Perle Abbrugiati (vedi il suo articolo QUI). Nei miei ricordi personali, un posto particolare hanno le versioni dell’opera di Brassens realizzate da Fabrizio De André e da Nanni Svampa. La monumentale traduzione dell’opera di Brassens in milanese, fatta da Svampa, utilizza in modo efficacissimo le sonorità e le assonanze dei dialetti padani (che peraltro hanno cullato i primi anni della mia vita, il che mi rende quella versione particolarmente gradevole). Nanni Svampa non si limita a tradurre e a cantare i testi del grande Georges (cosa che ha fatto sia in milanese sia in italiano), ma li fa rivivere nel contesto popolare che ad ambedue era particolarmente caro. Li trasporta dalla Francia alla Lombardia. Il mercato di Brive-la-Gaillarde (le marché de Briv’-la-Gaillarde) dove ha luogo la “battaglia delle cipolle” (“A propos de bottes d’oignons / Quelques douzaines de gaillardes / Se crêpaient un jour le chignon”) viene situato nel quartiere, in altri tempi popolare, di Porta Romana, a Milano. Sulla stessa musica, il risultato è: “Al mercà de Porta Romana / Per ‘na stòria de quatter scigoll / Tucc i dònn, saran stà ’na vintenna / S’eren miss adré a fà question”.

La scena in cui la rivolta delle massaie prevale sulla polizia, a suon di cipolle e di colpi proibiti, che è meglio non descrivere nei dettagli, viene proposta da Svampa in modo non meno efficace (con lo stesso sottofondo politico) di quanto accade nella versione originale. Brassens dice: “Frénétiq’, l’une d’ell’s attache / Le vieux maréchal des logis, / Et lui fait crier: ‘Mort aux vaches! / Mort aux lois! Vive l’anarchi’!« . E Svampa: “A ‘n bell moment voeuna la se tacca / Ai calzon d’on vecc maresciall / Che’l caiss el se sbatt el vosa : / ‘Abass le legg e cchi le ffa !’ ». L’idea dei poliziotti che gridano “Abbasso le leggi e chi le fa” deve aver colpito ambedue quei musicisti, che hanno probabilmente sorriso, lo scorso 19 maggio, osservando dall’aldilà la manifestazione dei poliziotti francesi, radunatisi a migliaia per sfogare la loro collera di fronte all’Assemblea nazionale. Non hanno gridato “Abbasso le leggi”, ma se la sono presi senza mezzi termini con “chi le fa”. E adesso, per favore, ascoltatevi – una dopo l’altra, nella versione di Brassens e di Svampa – la storia, che già conoscete benissimo, di “Brave Margot”.

Alberto Toscano