2021: « année Brassens », année où Sète célébrera le centenaire de la naissance du grand Georges, année des quarante ans de sa disparition prématurée. Année idéale sans doute pour souligner aussi combien de traducteurs et de chanteurs amoureux de son répertoire se frottèrent au pari de restituer dans une autre langue des textes à nul autre pareils sans en trahir la poésie et la gouaille. Et parmi eux, bien entendu, les Italiens, en vertu des origines italiennes de l’auteur-compositeur-interprète sétois. Cet article veut mettre à l’honneur le poète Piero d’Ostra, contemporain de Brassens, dont Perle Abbrugiati vient de proposer, en édition bilingue, un recueil de réécritures de chansons “Réécrire Brassens”, assorti de passionnantes analyses des grands et menus problèmes posés par ce délicat exercice.

Des origines italiennes

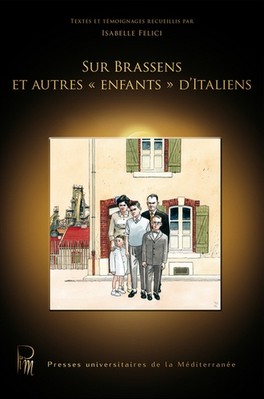

Georges Brassens est d’origine italienne par sa mère, « mamma Elvira », dont les parents avaient émigré à Sète au tout début des années 1880. Si ont longtemps été évoquées des origines napolitaines – mais le terme de “napolitain” était alors couramment employé pour désigner les Italiens du Sud – on sait aujourd’hui que la famille venait de Basilicata – René Fallet attribuait à Georges un physique de bûcheron calabrais. C’est ce que nous apprend la fort intéressante étude d’Isabelle Felici, Brassens, le fils de l’Italienne, qui ouvre le collectif qu’elle a dirigé, Sur Brassens et autres ”enfants” d’Italiens, publié en 2017 aux Presses Universitaires de la Méditerranée. Brassens toutefois, explique Isabelle Felici, ne parlait pas l’italien (tant sa propre famille que celles des nombreux émigrés et descendants d’émigrés de Sète s’exprimaient en dialecte), et ne semble pas avoir manifesté d’intérêt particulier pour sa région d’origine (jusqu’aux années 1970, être italien – napolitain, rital – n’était pas bien vu), ni pour la culture italienne. En revanche il est indéniable que ces origines eurent un effet sur sa production musicale. Très certainement son oreille se familiarisa avec les chansons que fredonnait sa famille, des « classiques » qui firent « le tour du monde », popularisés par Caruso et Tino Rossi, de même que les musiques d’un autre fils d’émigrés, le marseillais Vincent Scotto. Il n’eut pas de formation musicale classique mais toute sa famille chantait : « La chanson était l’art populaire par excellence en ce temps-là », déclare Brassens dans un entretien radiophonique. Le martèlement de ses propres chansons est « une réminiscence de la chanson populaire italienne », de « l’Italie que lui chantait sa mère ». Dans le rythme sautillant de nombre de morceaux célèbres – Le Gorille par exemple – est décelable le rythme de la tarentelle. Mais lui-même ne se produisit jamais en italien en public. Seule exception, Santa Lucia, qu’il chanta en duo avec Tino Rossi. Et s’il connut des traducteurs-interprètes de ses propres textes, notamment Nanni Svampa et Beppe Cherici, lui-même ne chanta jamais ses chansons en italien.

Georges Brassens est d’origine italienne par sa mère, « mamma Elvira », dont les parents avaient émigré à Sète au tout début des années 1880. Si ont longtemps été évoquées des origines napolitaines – mais le terme de “napolitain” était alors couramment employé pour désigner les Italiens du Sud – on sait aujourd’hui que la famille venait de Basilicata – René Fallet attribuait à Georges un physique de bûcheron calabrais. C’est ce que nous apprend la fort intéressante étude d’Isabelle Felici, Brassens, le fils de l’Italienne, qui ouvre le collectif qu’elle a dirigé, Sur Brassens et autres ”enfants” d’Italiens, publié en 2017 aux Presses Universitaires de la Méditerranée. Brassens toutefois, explique Isabelle Felici, ne parlait pas l’italien (tant sa propre famille que celles des nombreux émigrés et descendants d’émigrés de Sète s’exprimaient en dialecte), et ne semble pas avoir manifesté d’intérêt particulier pour sa région d’origine (jusqu’aux années 1970, être italien – napolitain, rital – n’était pas bien vu), ni pour la culture italienne. En revanche il est indéniable que ces origines eurent un effet sur sa production musicale. Très certainement son oreille se familiarisa avec les chansons que fredonnait sa famille, des « classiques » qui firent « le tour du monde », popularisés par Caruso et Tino Rossi, de même que les musiques d’un autre fils d’émigrés, le marseillais Vincent Scotto. Il n’eut pas de formation musicale classique mais toute sa famille chantait : « La chanson était l’art populaire par excellence en ce temps-là », déclare Brassens dans un entretien radiophonique. Le martèlement de ses propres chansons est « une réminiscence de la chanson populaire italienne », de « l’Italie que lui chantait sa mère ». Dans le rythme sautillant de nombre de morceaux célèbres – Le Gorille par exemple – est décelable le rythme de la tarentelle. Mais lui-même ne se produisit jamais en italien en public. Seule exception, Santa Lucia, qu’il chanta en duo avec Tino Rossi. Et s’il connut des traducteurs-interprètes de ses propres textes, notamment Nanni Svampa et Beppe Cherici, lui-même ne chanta jamais ses chansons en italien.

En 1958 il effectua une tournée dans la péninsule, se produisit à Rome et passa même à la RAI ; mais il rencontra peu de succès car, écrit Isabelle Felici : « Les Italiens, même ceux qui parlent très bien le français, […] ont, comme tous les étrangers, des difficultés à bien entendre la langue de Brassens, qui n’est pas directement accessible ».

C’est ce que confirme l’ouvrage récemment publié par Perle Abbrugiati aux Presses Universitaires de Provence, Piero d’Ostra. Réécrire Brassens ?, dans la collection « Chants Sons » : une élégante collection dont la forme et la couverture reproduisent un disque vinyle.

Traduire pour mieux comprendre

Bien des chansons de Brassens ont été traduites en italien, notamment par Fabrizio De André (qui en a interprété sept, dont “Les passantes”), Beppe Chierici et Nanni Svampa pour ne mentionner que les plus connus, auxquels il convient toutefois d’ajouter, parmi les représentants de la jeune génération, Alessio Lega et Andrea Belli (quelques enregistrements sont disponibles sur youtube). Perle Abbrugiati consacre la totalité de son ouvrage (406 pages) au poète et traducteur Piero d’Ostra (1923-2015) qui osa adapter en italien pas moins de 46 chansons de Brassens, mais jamais ne les publia. Or c’est là, écrit Perle Abbrugiati, « l’une des plus vastes opérations existantes de traduction de Brassens en langue italienne ».

Traduire, et donc adapter, et donc forcément réécrire. Car l’écriture de Brassens est « tellement accomplie » qu’elle est intraduisible. Perle Abbrugiati, en effet, a soin d’expliquer en note qu’il y a traduction et traduction. Une traduction peut se limiter à élucider le texte : elle permet à l’auditeur d’en comprendre le sens mais n’est absolument pas chantable, car elle ne tient pas compte de la métrique sur laquelle s’appuie la musique. Une version chantable passe forcément par une adaptation qui tiendra compte de la prosodie.

Mais les chansons de Brassens sont également intraduisibles – c’est ce qui est mis en lumière tout au long des analyses – en raison de la richesse et de la précision du vocabulaire, qui bien souvent ne trouve pas d’équivalent exact en langue italienne, et de maintes références ponctuelles à la culture française qui ne peuvent parler à un auditeur étranger. Elles offrent en effet « une sorte de quintessence de la langue française, à la fois dans ses aspects gouailleurs et dans ses aspects raffinés, inspirés par la fréquentation assidue de la littérature ». Elles impliquent donc de la part du traducteur une opération « à la fois fidèle et créative ».

L’ouvrage se présente sous la forme d’une édition bilingue offrant systématiquement sur la page de gauche le texte de Brassens et sur celle de droite la réécriture de Piero d’Ostra. Chaque diptyque est suivi d’une analyse des textes : d’abord une élucidation du texte français qui en brosse les lignes de force, puis un examen de la version italienne, à la suite de quoi « le lecteur pourra reparcourir Brassens avec d’autres yeux (et d’autres oreilles) ». L’opération de traduction joue en effet « le rôle d’un révélateur ». « On traduit pour transmettre, mais on traduit aussi pour comprendre, pour aimer, pour étreindre ce qui nous a séduits ».

Perle Abbrugiati a soin de préciser d’entrée qu’elle n’effectuera pas une analyse musicologique mais une étude comparative des textes. Tout à la fin du volume, dans un louable souci didactique, elle propose une annexe qu’elle intitule modestement « Quelques pincées de prosodie », où elle délivre juste ce qu’il faut pour que le lecteur puisse se rafraîchir la mémoire/apprendre le strict nécessaire afin de pouvoir suivre aisément les analyses et apprécier l’effort du traducteur.

Des adaptations parfaitement chantables, c’est pourquoi le livre est accompagné d’un CD où Perle Abbrugiati en personne, qui a déjà eu l’occasion de faire profiter ses amis de ses talents de chanteuse, interprète dix versions de Piero d’Ostra, accompagnée par le guitariste Cyril Achard, lui-même adaptateur en version jazz des musiques de Brassens.

Les textes sont regroupés en cinq sections représentatives, regroupant de six à treize chansons : La marginalité, Les belles amours, L’amour vache, Impertinences, La drôle de mort. Chaque section s’ouvre sur une introduction traçant les grandes lignes de la thématique. Qu’il nous soit permis de faire un rapprochement entre l’observation par laquelle débute le préambule de la dernière – « La mort est l’un des thèmes les plus traités par Brassens, sur tous les tons possibles, du plus cocasse au plus ému. On est frappé par sa fréquence. » – et quelques propos de Brassens rapportés par Isabelle Felici où, évoquant son enfance, il se souvient des visites hebdomadaires avec sa mère au cimetière où reposaient ses grands-parents : « Je crois qu’à part le fils du concierge du cimetière, j’ai été l’enfant de Sète qui a le plus fréquenté le cimetière. Je suis un enfant de la dalle ».

Traduire pour mieux apprécier

Une chanson s’écoute, se réécoute, on en fredonne le refrain mais on ne suit pas forcément le détail de la narration. Et quand il s’agit de textes pensés, limés, porteurs d’un message ou simplement humoristiques, inévitablement on perd beaucoup.

Une chanson s’écoute, se réécoute, on en fredonne le refrain mais on ne suit pas forcément le détail de la narration. Et quand il s’agit de textes pensés, limés, porteurs d’un message ou simplement humoristiques, inévitablement on perd beaucoup.

Seule une lecture attentive, accompagnée de l’écoute du disque, permet d’en apprécier pleinement la saveur. Mieux, si l’on s’attelle à le traduire, le morceau déploie tout son arôme.

Les grandes lignes des analyses effectuées par Perle Abbrugiati nous aident à percer la richesse ou la profondeur des textes de Brassens. Ainsi, au fil des strophes La mauvaise réputation décline la marginalité comme un handicap social. Et ce voyou (Je suis un voyou), cette mauvaise herbe (Je suis la mauvaise herbe), est néanmoins sympathique. Récurrente, également, la satire des « braves gens », des « gens bien intentionnés », de « la saint’ famille Machin ». Mais ces impertinences n’ont rien de vulgaire, encore moins de pornographique. Pleines d’humour, elles ont une valeur pamphlétaire : à l’auditeur de la découvrir. Le Gorille, par exemple, qui, à une écoute distraite, semble une pochade misogyne, est en fait une satire des magistrats débouchant sur un couplet contre la peine de mort. Le Pornographe se défend en accusant le public, auquel la vulgarité plaît et que le chanteur doit satisfaire. Les Trompettes de la renommée sont une critique du monde médiatique qui se complaît à révéler les détails de la vie privée des personnalités, de même que Le bulletin de santé prend pour cible les journalistes qui multiplient les fake news. La guerre de 14-18, qui semblerait une profession de foi idéalisant la guerre, est en réalité une dénonciation de l’esprit belliciste. Quatre-vingt-quinze pour cent, loin d’être une chanson paillarde à tendance misogyne, comme le laisserait croire son célèbre refrain, est un joyeux pamphlet contre le machisme.

Traduire, c’est aussi s’interroger sur la signification de certains termes, et faire des découvertes. La chanson pour l’Auvergnat, par exemple, n’a nullement pour décor l’Auvergne mais renvoie à la réalité du Paris de l’époque, où nombre d’« Auvergnats », c’est-à-dire de provinciaux, avaient émigré dans la capitale et exerçaient le métier de « bougnats », vendeurs de charbon. Les jeunes filles modestes évoquées par Les Amours d’antan, « Margot la blanchecaille et Fanchon la cousette », sont une blanchisseuse et une petite ouvrière de la couture. La « poupée » devant laquelle le narrateur s’est fait « tout p’tit » est-elle une pure jeune fille ou une femme peu vertueuse ? Et que dire du « tablier de sapeur » auquel la veuve enjouée de La Fessée compare la moustache de l’ami de son défunt mari : non, ce n’est pas le tablier de cuir des sapeurs soldats d’autrefois, ni le morceau de tripe que l’on déguste dans les bouchons lyonnais…

Traduire, c’est également décerner une intertextualité évidente ou sous-jacente. C’est découvrir par exemple qui est l’auteur de quelques textes dont Brassens s’est emparé pour les mettre en musique : celui des Passantes est d’Antoine Pol, Pensées des morts est un long poème de Lamartine dont Brassens a choisi sept strophes sur les trente d’origine, La Légende de la nonne est constituée de neuf strophes sur les vingt-quatre du poème de Victor Hugo. C’est reconnaître tel quel, ou imperceptiblement fondu dans la chanson, tel ou tel vers d’une composition célèbre, qu’il sera impossible de rendre à l’identique dans une traduction : les références à Villon, par exemple, dans Les Amours d’antan, à Valéry dans Mourir pour des idées (« et c’est la mort, la mort toujours recommencée ») et dans la Supplique pour être enterrée sur la plage de Sète, à la Bible dans À l’ombre des maris (« Ne jetez pas la pierre à la femme adultère »). C’est reconnaître en filigrane des airs du folklore français comme En passant par la Lorraine dans Les sabots d’Hélène, ou À la claire fontaine dans la chanson presque homonyme.

Traduire permet d’apprécier les innombrables « pépites » dont les textes de Brassens sont parsemés, les métaphores qu’il emprunte à la langue française ou qu’il invente, les jeux de mots : les « trompettes de la renommée […] bien mal embouchées », vouloir effeuiller « le chrysanthème / qui est la marguerite des morts » avant de se trouver dans « la fosse commune du temps » (Le Testament) ; les contrastes (innombrables) entre registres de langue (argotique et soutenu), tel ce vers célèbre de La Fessée : « Ainsi que des bossus tous deux nous rigolâmes »…

Mais comment rendre dans une autre langue ces trouvailles, cette poésie, cette joyeuse gouaille, cette langue si mâtinée de culture française ? et surtout comment faire en sorte que le résultat soit chantable ?

Les réécritures de Piero d’Ostra

Il est indéniable que le travail de Piero d’Ostra mérite d’être salué et ce n’est que justice qu’une publication puisse enfin lui rendre hommage. Comme il nous est impossible de nous attarder sur chaque texte, nous laissons au lecteur intéressé le soin de le faire, nous limitant à picorer quelques-unes des analyses et éclaircissements de celle qui a confectionné l’ouvrage.

Après avoir tracé les grandes lignes de chacun des textes de Brassens, Perle Abbrugiati examine la version italienne, relevant les difficultés qui se présentaient et la façon dont elles ont été surmontées. Elles sont en fait de deux ordres : le passage d’une langue qui est, comme annoncé dès l’introduction, « la quintessence de la langue française » et de sa culture dans une autre langue, et l’adaptation du texte d’arrivée au moule de la prosodie.

Il y a bien sûr les expressions idiomatiques françaises, qui n’ont pas toujours de correspondant italien – mettre la clé sous la porte (Les Lilas), l’heure du berger (Je rejoindrai ma belle) etc. – qu’il faut remplacer par d’autres formules ; le passage obligé, dans certains textes, du vouvoiement au tutoiement (Cupidon s’en fout). Il y a les références à l’histoire ou à la géographie de la France, ou même les prénoms. Ainsi l’Auvergnat devient-il le « vecchio », les « souvenirs de la Suzon […] Julie, Rosette et Lison » (La Première Fille) « i ricordi d’ogni amor ». La Première guerre mondiale n’ayant débuté qu’en 1915 en Italie, La Guerre de 14-18 devient La Guerra mia, « quella mia che un giorno farò ». Les toponymes parisiens et autres spécificités françaises du Vieux Léon disparaissent au profit de trouvailles équivalentes : ainsi le « p’tit bleu » devient-il « vino buono e pasta all’uovo ».

À l’occasion le traducteur adapte le texte à la situation politico-sociale de l’Italie. Si la Mort assure à l’oncle Archibald qu’il pourra crier à plaisir « Vive le roi ! » ou « Vive la Ligue ! », celle imaginée par Piero d’Ostra pourra indifféremment lancer « Viva il re ! », chanter « Bandiera rossa », « andare a messa » (allusion à la Démocratie chrétienne) ou hurler « Me ne frego » (devise des fascistes d’autrefois). De même il laïcise le texte de Mourir pour des idées, où est fréquent le recours au lexique religieux, afin de ne pas donner l’impression que seule la Démocratie chrétienne est prise pour cible. Dans la version italienne des Stances à un cambrioleur, la satire sociale de la police disparaît au profit de celle des hommes d’affaires, plus voleurs que les voleurs.

Vice versa, les versions italiennes sont semées de sympathiques trouvailles. Par exemple, si Brassens chante que « pour l’amour on ne demande pas / Aux filles d’avoir inventé la poudre » (Une jolie fleur), chez Piero d’Ostra « non si chiede alle donne di aver / l’intelligenza più di tre galline ». Belle trouvaille également quand le traducteur réussit à rendre non seulement l’idée mais aussi la nuance grivoise qui l’accompagne : ainsi aux « maîtresses-queux » qui « attachent les cœurs aux queues / des casseroles » (La non demande en mariage) fait pendant celle que l’on n’obligera pas à « cu/cinar[e] un pollo ».

Et quand tout est intraduisible, en raison des trop nombreuses références culturelles liées à la France (littérature, opéra, mythes, lieux de Paris, expressions figées…) comme c’est le cas, par exemple, des Amours d’antan, alors… il faut réécrire : réécrire, tout en développant exactement la même idée, en maintenant « les noyaux de sens, mais adaptés à une autre réalité », en en disséminant les éléments dans le nouveau texte, en insinuant la même ironie, le même esprit de divertissement, les mêmes contrastes entre registre familier et registre soutenu, en introduisant des idiomatismes bien italiens… – soigner en somme les jeux de miroir entre les deux versions.

Mais il est capital avant tout de maintenir la structure. L’architecture métrique des chansons de Brassens est remarquablement précise et “classique” en dépit de jeux constants avec les mots, la grammaire, la versification. Nombre de vers courts sont en fait des alexandrins « démantibulés », de même qu’est souvent démantibulée la grammaire et que les mots sont fréquemment transcrits selon une diction orale (« tout p’tit »), parfois sectionnés par une rime en milieu de mot (« « Nous serons tous les deux prison- / Niers sur parole »). Mais la principale difficulté pour le traducteur réside dans la place de l’accent tonique, la plupart des mots italiens étant accentués sur l’avant-dernière syllabe, alors qu’abondent chez Brassens les rimes masculines. Difficulté supplémentaire quand à la rime française correspondrait un mot « sdrucciolo » (« J’suis l’pornographe / Du phonographe ») : d’où une nécessaire adaptation pour que soit respecté le rythme de la mélodie (« Lo sporcaccione / della canzone / sono… »).

C’est ce qui explique que chez Piero d’Ostra les refrains des chansons de Brassens (La mauvaise herbe, Je suis un voyou, Le parapluie, Les amoureux des bancs publics, P… de toi, Le pornographe etc.) ne soient pas repris à l’identique tout au long du texte, mais, par compensation, offrent un discours suivi (parfois plus déployé) : « Era un gorilla […] Ecco il gorilla ! […] Scappa il gorilla ! […] Salta il gorilla ! […] Viva il gorilla ! ». Ou, comme le chiffre « quattro » introduirait une syllabe de trop, la réduction du groupe à « tre » dans la traduction du Pluriel : « si diventa balordi/carogne/cretini/bastardi… / se si è più di tre ». Ou encore, si se succèdent trop de vers courts à rimes masculines, une formule éloignée de la traduction littérale : « Je suis un voyou » devient « all’inferno andrò ! ».

Il importe en somme de « “traduire” l’armature de la chanson plus encore que ses mots », de transposer le système de départ « plus encore que chercher absolument leur équivalent ». Piero d’Ostra d’ailleurs se prend au jeu, usant lui aussi au besoin, par exemple, de la coupure des mots à la rime (Le Vieux Léon : « Y’a tout à l’heur’ / Quinze ans d’malheur, / Mon vieux Léon, / Que tu es parti / Au paradis / D’l’accordéon. » // « Son quindici an- / ni, Leo, che ti han- / no sotterra- / to, che non di- / ci ai tuoi ami- / ci : “Come va ?” »).

En bref, pour toutes les raisons que nous avons tenté de synthétiser, traduire une chanson c’est aboutir à un texte qui est à la fois « le même » et un « autre » : un « autre même » pour reprendre le titre d’un numéro des Cahiers d’études romanes dirigé par Perle Abbrugiati. Un autre même qui est, au final, une œuvre de création. L’analyse comparée des deux versions fait d’ailleurs apparaître certains infléchissements : dans la réécriture de L’Orage, par exemple, la voisine a davantage d’aplomb que chez Brassens ; il y a plus de sensualité sous le parapluie de Piero d’Ostra ; c’est le narrateur de la « claire fontaine » qui espère que la belle reviendra ; la version italienne de La complainte des filles de joie (Melopea della donna di strada) est au singulier, comme si c’était une prostituée qui s’exprimait ; la réécriture du Roi, plus qu’une chanson sur l’idée que la bêtise est éternelle, est une chanson sur la bêtise du/au pouvoir. Par conséquent, il est rare que le titre d’origine soit littéralement traduit.

Pour conclure, nous dirons que l’intérêt de cet ouvrage est, d’une manière générale, de mettre le doigt sur les problèmes posés par la traduction de chansons en quelque langue que ce soit (on ne taxera plus d’un revers de main tel ou tel interprète de “coupable infidélité”). Mais surtout, au-delà de sa valeur scientifique, il procure au lecteur de grands moments de bonheur : bonheur de mieux pénétrer les chansons de Brassens, de les ré-écouter différemment (toutes sont disponibles sur YouTube), et, bien évidemment, plaisir de les chantonner à son tour, en français tout comme en italien.

Brigitte Urbani

L’OUVRAGE:

Perle Abbrugiati

Réécrire Brassens?

Edition bilingue de

46 chansons de Brassens traduites en italien par Piero d’Ostra

chacune suivie d’une analyse comparative de l’autrice

+ un CD de 10 chansons de Brassens en italien par Perle Abbrugiati accompagnée par le guitariste Cyril Achard

PU De Provence – Chants Sons – 18 Février 2021

pp. 406, euro 28,00 –Commander ICI