Dossier célèbres affaires criminelles italiennes/n°4/Seconde partie. Dans ce numéro, Bernard Hautecloque, italophone et italophile, considéré comme un des meilleurs spécialistes français de l’histoire criminelle, nous raconte l’histoire de la comtesse Pia Bellentani. Il «caso Bellentani», ultra médiatisé à l’époque, est aussi connu en Italie sous le nom de «delitto dell’ermellino». La protagoniste de ce fait divers survenu au Grand Hôtel Villa d’Este à Cernobbio sur les rives du lac de Côme est une femme belle, riche et élégante de la haute société milanaise. Il est plus de minuit ce 15 septembre 1948, la fête bat son plein. Soudain, un coup de pistolet; un homme, l’industriel Sacchi, touché au cœur, s’écroule. Mais chut…! Laissons notre auteur dévoiler les tenants et aboutissants de toute l’affaire qui prouve, une fois de plus, que l’argent ne fait pas le bonheur.

ICI LIEN A LA PREMIÈRE PARTIE 😍

SECONDE PARTIE

Ce vaudeville, qui n’était pas drôle du tout, devait trouver une conclusion dramatique, le soir du 15 septembre 1948. Alors que la saison mondaine de Cernobbio touchait à sa fin, on avait organisé, ce soir-là, au palace Villa d’Este, une présentation de mode d’hiver de la maison de mode milanaise Biki[1]. Après, il devait y avoir diner de gala et grand bal. Cette soirée devait être le point d’orgue de la saison, on s’était battu pour obtenir un carton d’invitation. D’autant que c’était une des premières fois, depuis la fin de la guerre, qu’on organisait une présentation de mode. Signe que la page des mauvais jours était définitivement tournée.

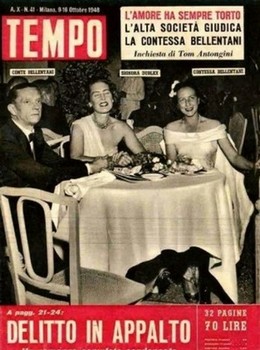

Les plus grands noms, les plus grandes fortunes de Lombardie, voire d’Europe – le baron Maurice de Rothschild et Hassan Sabry Pacha, l’oncle du roi Farouk, accompagné de ses trois femmes, avaient tenu à être là – étaient dans la salle, rivalisant d’élégance. Les reporters, admis pendant le défilé de mode et la première demi-heure du dîner de gala, ne savaient où donner du flash. Les chroniqueurs mondains décrivaient fiévreusement tous les détails qu’ils pouvaient grappiller. Pia s’était fait faire une belle robe de soirée blanche et, les soirées d’été pouvant être fraîches, n’est-ce pas, une cape d’hermine qui en fit, un moment, la cible de tous les regards. Sans parler de ses bijoux qui auraient suffi à payer le salaire de tout le personnel pendant un an.

Mais le sourire de la pauvre comtesse s’effaça vite. Car un hasard (?) malencontreux avait placé les Sacchi et les Bellentani à la même table. Pas du tout gêné, au contraire, par la présence du comte Bellentani, ni par celle de sa propre épouse, Lilian, Carlo Sacchi trouva la situation d’autant plus drôle que les différents cocktails qu’il avait ingurgités à l’apéritif l’avaient déjà bien mis en verve; et qu’il avait placé à sa droite la plus voyante de ses favorites du moment, Sandra Guidi, Mimì pour les intimes. Sacchi cribla son ex-amante, et le mari de celle-ci, de lazzis et de sous-entendus. Il raconta plusieurs blagues où il était question de becchi, c’est-à-dire, de “cocus”. Le comte fit celui qui ne comprenait pas.

Pour la pauvre Pia, cette soirée de gala dont elle se faisait une joie depuis des semaines ne fut qu’un long supplice et, au bout de quelques heures, elle était à bout de nerfs. Peu avant les deux heures du matin, elle retourna dans la voiture, une splendide Isotta Fraschini 8A d’avant-guerre, où son mari gardait toujours un pistolet 9 mm chargé, par mesure de sécurité. Elle revint à l’hôtel, l’arme dissimulée sous sa cape d’hermine[2], se dirigea droit vers Sacchi qui, vautré dans un fauteuil, lampait son dixième martini de la soirée.

– Qu’est-ce que tu me veux, toi, lança-t-il à son ancienne amante.

– Cette fois, entre nous, c’est bien fini. Tu peux me croire.

– Comment ça ?

– J’ai un pistolet sur moi et je peux te tuer.

– Pauvre péquenaude qui n’a jamais lu que des romans-photos! Fanfaronne, comme tous les terroni! Tu n’as rien de plus intelligent à faire?[3]

Et, sans plus lui prêter attention, il se versa un autre verre.

Après le drame, Pia Bellentani expliqua au juge d’instruction que son intention initiale avait été de se suicider, comme Didon, devant celui qui avait dédaigné son amour. Mais l’insulte terrona, qu’elle avait pourtant déjà entendue plusieurs fois, fut la goutte d’eau qui fit déborder tout un vase d’humiliations, et aussi de dépits amoureux. La comtesse brandit son pistolet (qui était déjà armé) et tira, à bout portant, un seul coup de feu dans la poitrine du play-boy, qui s’effondra, son beau smoking blanc se teintant, peu à peu, de rouge sombre.

Après le drame, Pia Bellentani expliqua au juge d’instruction que son intention initiale avait été de se suicider, comme Didon, devant celui qui avait dédaigné son amour. Mais l’insulte terrona, qu’elle avait pourtant déjà entendue plusieurs fois, fut la goutte d’eau qui fit déborder tout un vase d’humiliations, et aussi de dépits amoureux. La comtesse brandit son pistolet (qui était déjà armé) et tira, à bout portant, un seul coup de feu dans la poitrine du play-boy, qui s’effondra, son beau smoking blanc se teintant, peu à peu, de rouge sombre.

Au premier instant, la nombreuse assistance ne s’aperçut de rien, car le bruit de la détonation avait été couvert par la musique de l’orchestre. Ceux qui étaient proches remarquèrent bien que Sacchi était tombé à terre où il gigotait, mais ce n’était pas la première fois que celui-ci se livrait à des bouffonneries après avoir trop bu et personne ne prit cela au tragique. Ce fut la comtesse qui attira l’attention en appliquant le pistolet sur sa tempe. Elle pressa sur la détente, mais l’arme s’était enrayée. En proie à une crise d’hystérie, la comtesse hurla alors: «Donnez-m’en un autre ! Donnez-m’en un autre !» Ceux qui étaient présents n’en firent, bien sûr, rien. L’industriel Leopoldo Surr lui arracha son arme des mains. Tandis que Robert Bouyeure, le mari de la couturière Biki, lui asséna deux gifles. «Pour la calmer ou pour la punir d’avoir gâché la fête donnée par sa femme ?» ironisa le journaliste de La Stampa.

La victime gisait toujours à terre, et on devine l’émoi qui commençait à se diffuser dans l’assistance. Pour éviter une panique générale, qui aurait pu être désastreuse, les organisateurs ordonnèrent à l’orchestre, comme lors du naufrage du Titanic, de continuer à jouer fortissimo, comme si de rien n’était. Et, de fait, bien des participants à la soirée ne devaient comprendre ce qui s’était passé que le lendemain, en lisant les journaux.

Carlo Sacchi, qui n’était pas mort sur le coup, fut transporté à l’hôpital de Côme, où le chirurgien de service tenta l’opération de la dernière chance. En vain. Une heure après le coup de feu, le play-boy scélérat rendit le dernier soupir, sans avoir repris connaissance.

À l’hôtel, la comtesse restait prostrée, dans un fauteuil, répétant, en français : «Je l’ai tué, je l’ai tué.» On l’arrêta, la mena à la prison San Donnino à Côme. Son mari fut lui aussi arrêté. Comme il s’agissait d’une arme qui lui appartenait, il tombait sous l’accusation de complicité, d’autant que le pistolet n’était pas déclaré. Le comte passa trois mois derrière les barreaux, ne sortant que peu avant Noël 1948.

On imagine l’impact médiatique de cette affaire sensationnelle, les gros titres des journaux du lendemain. Une femme qui tue attire toujours plus l’attention des foules ; a fortiori si elle est (relativement) jeune et belle. Quand il s’agit d’une comtesse, l’opinion s’enflamme. L’homme de la rue éprouve un certain contentement, une certaine Schadenfreude à voir que même les classes les plus privilégiées, les beautiful people, les rich and famous, peuvent eux aussi connaître le crime et le malheur. Douze ans avant la sortie du film de Fellini, le public stigmatisa les mœurs relâchées, la dolce vita insouciante et égoïste que menaient tous ces privilégiés alors que l’Italie luttait désespérément pour échapper à la misère. Dino Buzzati, alors journaliste au Corriere, alla jusqu’à évoquer Sodome et Gomorrhe…

L’instruction fut anormalement longue et le procès ne s’ouvrit que le 4 mars 1952, aux assises de Côme, plus de trois ans après les faits. Pia Bellentanti, en proie à une véritable fièvre, se fit souvent porter malade, jugeant au-dessus de ses forces d’assister aux audiences de son propre procès. Angelo Luzzani, son avocat, savait que les jurys sont généralement indulgents pour les crimes passionnels. Il choisit pourtant d’axer sa défense sur l’instabilité mentale de sa cliente, la fit examiner par plusieurs experts-psychiatres. L’un d’eux, le professeur Filippo Saporito, s’était attaché à sa patiente, au point d’en être tombé quasi amoureux – platoniquement, bien sûr. Il rendit, en tout cas, un rapport qui ne pouvait pas être plus favorable à l’accusée, affirmant qu’elle relevait d’un vizio totale di mente. Incapace di volere e di intendere. Elle aurait hérité de son père, syphilitique, une maladie mentale. L’auteur de ces lignes, dépourvu de toute compétence en psychiatrie, se gardera bien de prendre parti. Constatons tout de même, en nous appuyant sur les témoignages d’époque, que si la comtesse présentait une personnalité extra-sensible et une petite tendance à l’hystérie, elle n’était nullement psychotique.

Le 12 mars 1952, le verdict fut rendu. La comtesse fut condamnée à dix ans de réclusion, dont trois étaient déjà purgés. On raconte que, quand elle apprit le verdict, pourtant objectivement indulgent, Pia Bellentani éclata en sanglots. Elle purgea sa peine, d’abord à la prison psychiatrique d’Avellino puis à la centrale de Pozzuoli. On raconte que régulièrement, la comtesse, qui avait pu faire venir son piano, jouait du Chopin ou du Liszt devant ses codétenues.

Le 12 mars 1952, le verdict fut rendu. La comtesse fut condamnée à dix ans de réclusion, dont trois étaient déjà purgés. On raconte que, quand elle apprit le verdict, pourtant objectivement indulgent, Pia Bellentani éclata en sanglots. Elle purgea sa peine, d’abord à la prison psychiatrique d’Avellino puis à la centrale de Pozzuoli. On raconte que régulièrement, la comtesse, qui avait pu faire venir son piano, jouait du Chopin ou du Liszt devant ses codétenues.

Elle sortit de prison le 23 décembre 1955, graciée par le Président de la République Giovanni Gronchi. Le décret avait été contresigné par le garde des Sceaux, un certain Aldo Moro. Pia Bellentani rejoignit ses Abruzzes natales où l’attendaient sa mère et ses deux filles. Mais pas son mari qui, préférant ne plus reparaître en Italie où son infortune avait été étalée sur les pages de tous les journaux, s’était exilé dans la principauté de Monaco, où il mourut le 30 juillet 1963. Jamais il ne devait revoir son épouse.

Pia Bellentani, qui avait défrayé la chronique mondaine et criminelle comme peu de personnes auparavant, mena désormais une vie fort discrète et mourut, un peu prématurément, le 25 août 1980. Les journaux en parlèrent à peine.

Bernard Hautecloque

[1] Biki (de son vrai nom, Elvira Leonardi, épouse Bouyeure, 1906-1999) était une très célèbre couturière milanaise qui s’était promis de faire de Milan la rivale de Paris.

[2] Les journaux décrivirent l’affaire comme « il delitto dell’ermellino. » C’est encore sous ce nom qu’elle reste souvent évoquée.

[3] “Beh, che cosa vuoi ancora?” “Nulla, ma stavolta è finita davvero, puoi credermi…”

“Che cosa intendi dire?”

“Che ti posso anche uccidere… ho qui una pistola”.

“Terrona, i soliti romanzi a fumetti di voi donne, i soliti terroni spacconi. Possibile che non sappiate trovare niente di meglio da fare, voi terroni?”