Affrontando un’opera come il Ninfale fiesolano [[Il testo qui presentato ripropone nella sostanza, sia pure con modifiche, quello apparso in «Poesia», XXVI, 287, novembre 2013, pp. 40-41.]], scritta in versi (il metro è quello delle ottave, sulla cui invenzione è ancora vivo il dibattito tra gli studiosi, tra coloro che la credono forgiata da Boccaccio stesso per poi essere ripresa dai cantari popolareggianti e quanti pensano che il Boccaccio ne sia invece solo un codificatore [[Sulla questione si tenga presente, tra altri contributi, F. Calitti, Fra lirica e narrativa. Storia dell’ottava rima nel Rinascimento, Firenze, Le Càriti, 2004.]]), il primo problema storico-letterario che si impone è relativo al valore del Boccaccio poeta o, se si preferisce, versificatore. Esiste un pregiudizio, già antico, che per meglio esaltare il Boccaccio padre della prosa italiana deprime il Boccaccio che scrive in metro (ci limitiamo qui alla parte in volgare della produzione dell’autore). Lo studioso a lungo principe del Boccaccio, Vittore Branca, ricordava in proposito l’affermazione del grammatico del Cinquecento Leonardo Salviati, che suona così: «verso che avesse verso nel verso non fece mai».

In realtà anche le Rime di Boccaccio, pubblicate dallo stesso Branca (e ora in una nuova edizione critica da Roberto Leporatti), documento di un esercizio lirico vario e non organicamente raccolto in unità (a differenza dei Fragmenta del maestro-amico Petrarca, insomma del Canzoniere), anche le Rime del Boccaccio – dicevo – reclamano attenzione, sebbene proprio il confronto con il modello petrarchesco contribuisca a metterle in ombra. A maggior ragione sono degne di rilievo le opere in cui Boccaccio usa il verso per narrare. Tra queste – ricordo, in ordine cronologico, il Filostrato e il Teseida, mentre già diverso è il caso dell’Amorosa visione, in terzine, che piuttosto ha interessi culturali, allegorici, e a cui si imparentano i Trionfi di Petrarca – spicca il Ninfale fiesolano (di cui ho da poco curato una nuova edizione commentata[[G. Boccaccio, Ninfale fiesolano, a cura di D. Piccini, Milano, BUR Rizzoli, 2013.]]), operetta più breve, snella e agile delle altre appena citate.

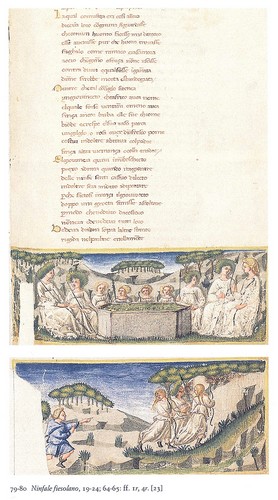

Si tratta di una favola eziologica, ambientata nella zona fiesolana: i due protagonisti, il pastore Africo e la ninfa Mensola, finiranno per dare il nome (ecco l’eziologia) ai due omonimi torrenti, affluenti dell’Arno. La vicenda è ambientata nei colli fiesolani, ma in quale epoca? Ecco un elemento di interesse: il tempo è quello della leggenda, respinto in una lontananza precedente alla storia. L’ambientazione è boschereccia e pastorale. In ciò si coglie subito una differenza rispetto al Filostrato (ambientato durante la guerra di Troia) e al Teseida (che racconta vicende legate a Teseo, re di Atene, che sconfigge le Amazzoni e poi i tebani). Siamo in un’epoca popolata da ninfe e dèi pagani, al di fuori di una civiltà codificata.

Si potrebbe allora pensare che questo racconto non abbia nulla di avvicinabile al vivace realismo, anche psicologico, delle novelle decameroniane. Ebbene, non è così. Il fondale mitico non impedisce (anzi, pare favorire) l’attenzione curiosa e partecipe del Boccaccio per moventi psicologici veraci, con motivi e spunti che sembrano proprio anticipare le novelle. Lo osservava già Carlo Grabher: «Infatti nel Ninfale fiesolano la stessa felice scelta dell’ambiente – un mondo boschereccio e pastorale che può agevolmente adattarsi a tutti i tempi – dà al poeta assai maggiore libertà che non quello eroico del Filostrato e del Teseida […]»[[C. Grabher, Boccaccio, Torino, Utet, 1941, p. 98.]]. Tanto è vero che la datazione canonica, in assenza di elementi esterni, proposta per l’operetta è intorno agli anni 1344-46, dopo cioè il ritorno a Firenze da Napoli (fissato verso il 1341) e appena prima della composizione organica del Decameron (risalente più o meno al 1349-’52).

In che cosa Boccaccio si comporta qui da ‘novelliere borghese’, nonostante il tempo mitico? Innanzi tutto nel raccontare, tra ingenuità profonda e naturale malizia, il nascere di un amore adolescenziale e incontrastabile. In particolare è tratteggiata con rara sensibilità la scoperta da parte di Mensola – ninfa votata a Diana e perciò tenuta alla castità – di un sentimento a lei sconosciuto e anzi da lei rifiutato. La vicenda è insomma uno di quei trionfi della Natura, di Venere contro Diana o contro la castità, a cui Boccaccio ha messo mano più di una volta (all’interno del Decameron si può pensare alla novelletta, soprannumeraria rispetto alle cento, narrata nell’Introduzione alla IV giornata, quella su Filippo Balducci e il figlio, che il padre non riesce in alcun modo a dissuadere dall’istinto naturale di vagheggiar donne, quelle che il genitore aveva voluto ribattezzare, per svalutarle agli occhi del figlio, «papere»). La storia dell’amore, dopo il culmine del soddisfacimento, ha un esito tragico. Infatti Africo riesce con un tranello, essendosi travestito a guisa di ninfa, a sforzare Mensola all’amore, come si narra alle ottave 234-245, e poi, per una seconda volta, la persuade a concederglisi con l’oratoria ispirata dal desiderio; ma ciò è il preludio della fine dolorosa di entrambi i protagonisti. Il giovane, da cui la ninfa non torna tradendo le sue promesse, si uccide; lei, rimasta incinta e partorito un fanciullino (ed ecco che allora, tratto finissimo, vorrebbe ritrovare il padre del bambino, vagheggiando troppo tardi una vita con lui), viene scoperta da Diana e dissolta nell’acqua del torrente a cui darà il nome.

Ma la vicenda non termina qui: il finale dell’operetta giunge a sfiorare la storia, con la fondazione di Fiesole e di Firenze e soprattutto con lo stabilirsi di una nuova norma civile, che rifiuta la selvatica castità delle ninfe e d’altra parte inserisce e mitiga l’istinto naturale entro il motivo dell’amore familiare, insomma della costruzione di un vincolo sociale. Di questa ulteriore propaggine del racconto, che arriva alla storia attraverso il mito e la leggenda, uno dei protagonisti è proprio il figlioletto di Africo e Mensola, Pruneo.

Eccoci, con ciò, giunti all’ultimo motivo tematico che vale la pena sottolineare nel testo. Il Ninfale è un’operetta tutta percorsa da un tema nuovissimo in Boccaccio – lo hanno notato diversi lettori e interpreti – quello delle dolcezze domestiche, del nido della famiglia, dei mutui, indissolubili vincoli di affetto che legano i suoi componenti. Un idillio che prima d’allora il Boccaccio – figlio naturale – non si era mai attentato a rendere oggetto di poesia e che qui trova una resa evidente, ad esempio nell’impiego frequente e intenerito dei vezzeggiativi. Da ciò quel sapore di soavità e di dolcezza trepidante che vibra tra le pagine, soprattutto nelle attenzioni che gli angosciati genitori di Africo, Girafone e Alimena, gli rivolgono vedendolo afflitto. Si possono leggere, ad esempio, le ottave 132-137 e, poco oltre, 151-155:

132

E tutto steso in sul letto bocconi,

Africo sospirando dimorava;

e sì lo punson gli amorosi sproni,

che – Omè, omè – per tre volte gridava

sì forte, ch’agli orecchi que’ sermoni

della sua madre vennon, che si stava

’n un orticello allato alla casetta,

e ciò udendo in casa corse in fretta.

133

E nella cameretta ne fu andata,

del suo figliuol la boce conoscendo,

e giunta là, si fu maravigliata,

il suo figliuol boccon giacer veggendo;

per che con boce rotta e sconsolata

lui abbracciò, – Caro figliuol, – dicendo –

deh, dimmi la cagion del tuo dolere,

e donde vien cotanto dispiacere.

134

Deh, dimmel tosto, caro figliuol mio,

dove ti senti la pena e ’l dolore,

sì che io possa, medicandoti io,

cacciar da te ogni doglia di fore;

deh, leva ’l capo, dolce mio disio,

ed un poco mi parla per mio amore:

i’ son la madre tua che t’allattai,

e nove mesi in corpo ti portai. –

135

Africo, udendo quivi esser venuta

la sua tenera madre, fu cruccioso

perch’ella s’era di lui avveduta;

ma fatto già per amor malizioso,

tosto nel cor gli fu scusa caduta,

e ’l capo alzò col viso lagrimoso,

e disse: – Madre mia, quando tornava,

istaman, caddi, e tutto mi fiaccava.

136

Poi mi rizzai, e rimasemi al fianco

una gran doglia, ch’appena tornare

potei ’nfin qui, e divenni sì stanco

che sopra me non pote’ dimorare,

ma come neve al sol veniva manco;

per ch’io mi venni in sul letto a posare,

e parmi alquanto la doglia ita via,

che prima tanto forte m’impedia.

137

E però, madre mia, se tu m’hai caro,

ti priego che di qui facci partenza,

e, per Dio, questo non ti sia discaro,

ché ’l favellar mi dà gran penitenza,

né veggio alla mia doglia altro riparo;

or te ne va’, sanza più resistenza

far al mio dir, ché per certo conosco

che ’l più parlar m’è velenoso tòsco. –

[…]

151

La maestrevol madre colto avea

d’erbe gran quantità, per un bagnuolo

far a quel mal, il qual ella credea

che nel fianco sentisse il suo figliuolo,

sì come quella che non conoscea

onde veniva l’angoscioso duolo;

e mentre che tal opera dispone,

a casa ritornava Girafone.

152

Il qual del caro figlio domandava,

se in quel giorno a casa era tornato.

La donna, ch’Alimena si chiamava,

di sì rispose, e poi gli ha raccontato

il fatto tutto, e come gli gravava

sì lo parlar che solo l’ha lasciato,

perché si possa a suo modo posare:

– Però ti priego che tu ’l lasci stare.

153

I’ ho fatto un bagnuol molto verace

a quella doglia, il qual, poscia ch’alquanto

riposato sarà quanto a lui piace,

il bagneren con esso tutto quanto;

questo bagnuol ogni doglia disface

e sanerallo dentro in ogni canto:

però lo lascia star quanto si vuole,

ché, quando parla, il fianco più gli duole. –

154

Il paterno amor non sofferse stare

che non vedesse subito ’l figliuolo;

udendo quelle cose raccontare

alla sua donna, al cor sentì gran duolo,

e nella cameretta volle andare,

ov’Africo dormia ’n sul letticciuolo;

e veggendol dormir, lo ricopria

e tostamente quindi se n’uscia.

155

E disse alla sua donna: – O cara sposa,

nostro figliuol mi pare adormentato,

e molto ad agio in sul letto si posa,

sì ch’a destarlo mi parria peccato,

e forse gli saria cosa gravosa,

se io l’avessi del sonno isvegliato –.

– E tu di’ ver, – rispondeva Alimena –

lascial posar, e non gli dar più pena –.

Un’opera così intessuta, a metà fra trionfo dell’amore, anche carnale (le ottave 244-245 preludono alle giocose allusioni sessuali del Decameron, in cui la grevità del tema è trasfigurata dall’abilità retorica e dall’invenzione linguistica e in cui insomma il gioco prevale sull’oscenità), e istinto paterno e materno, che tipo di tono, in senso linguistico e stilistico, può esibire? Ebbene qui devo fare riferimento a una categoria ben individuata da Francesco Bruni nel suo libro intitolato Boccaccio. L’invenzione della letteratura mezzana[[Bologna, Il Mulino, 1990.]]: si tratta, appunto, di un genere che mette a punto una medietà tra la tradizione colta (i classici e i nuovi maestri in volgare) e un certo gusto popolare. Lingua, versificazione, rime, sintassi, ma anche similitudini (al proposito quasi un secolo fa Francesco Maggini osservava: «son derivate quasi tutte da oggetti del mondo sensibile, specialmente da animali ed è notevole che con esse si rimanga nel campo medesimo in cui si svolge la favola»[[F. Maggini, Le similitudini del “Ninfale fiesolano”, «Miscellanea storica della Valdelsa», XXVI, 1918, p. 3.]]) convergono nel produrre un impasto che mira, coscientemente, alla naturalezza, alla freschezza, con accenni da conto popolare.

L’esito è – credo – felicissimo e forse merita di essere riscoperto.

Daniele Piccini

(Università per Stranieri di Perugia)

*****

SOMMARIO DEL MENSILE BOCCACCIO 700

L’EDITORIALE

Né come Dante né come Petrarca: su Boccaccio rimatore, di Roberto Fedi

Boccaccio, il Decameron e la questione della lingua italiana, di Anna Mori

La voce a Boccaccio: Madonna Oretta, Giornata VI, Novella 1, di Floriana Calitti

Il Decameron al cinema. Un’opera all’origine di tanti film, di Gianfranco Bogliari

Boccaccio in Europa. Non solo il Decameron, di Ilaria Rossini

Boccaccio e lo straordinario successo del tema del “cuore mangiato”, di Floriana Calitti.

Nastagio degli Onesti e l’exemplum della caccia infernale, di Floriana Calitti

Il dono della sposa. Boccaccio, Botticelli e la pittura del Quattrocento di Anna Maria Panzera

Boccaccio narratore in versi: Il “Ninfale fiesolano” di Daniele Piccini

Boccaccio e le “conclusioni del Decameron” di Luigi Surdich

*****