È accaduto più volte che un grande pittore o un grande scultore si cimentassero nella scrittura: come se lo scrivere rappresentasse per un artista una sfida ulteriore, quasi un completamento della propria arte.

Dall’arte figurativa alla scrittura, da un quadro o una scultura alle parole: l’immagine silenziosa scompare alla vista, si trasforma in segni, a cui noi possiamo dare, leggendoli, il tempo e il suono, presi dalla voglia indiscreta di poter entrare di più nel cuore dell’artista, di poter cogliere almeno un poco la genesi segreta della sua arte.

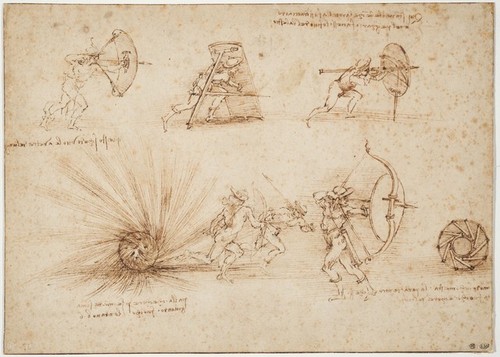

Qualche volta la sfida è arrivata al grado ultimo della scrittura, la poesia, come nel caso di Michelangelo, che compose centinaia di liriche. Altre volte si tratta di taccuini e fogli sparsi. Lettere, appunti e scritti, non sistemati in forma definitiva dall’autore, mescolati a schizzi, disegni anatomici, calcoli matematici e avveniristici progetti. Le migliaia di fogli dei codici di Leonardo da Vinci hanno sempre attirato l’attenzione dei critici, ed hanno affascinato anche i lettori non specialisti, come se attraverso quelle pagine fosse possibile avvicinare più facilmente la realtà umana dell’artista, fatta di affetti e passioni.

*

Tra Vinci e Firenze

Era la seconda metà del Quattrocento, e mentre nell’Atlantico le navi si spingevano sempre più lontano alla ricerca di nuove terre, nella Firenze di Lorenzo dei Medici maturavano i frutti della grande stagione umanistica. L’orizzonte conosciuto diventava più vasto, e gli artisti, sensibili, coglievano nell’aria la speranza di un uomo nuovo, rivoluzionando il panorama dell’arte.

Il 5 agosto 1473 un apprendista della bottega fiorentina del Verrocchio, Leonardo, ritornando in visita alla madre a Vinci, il paese natale, annotava:

Io […] sono chontento

Leonardo ha vent’anni. La registrazione della data è, nei suoi fogli, un fatto del tutto eccezionale, riservato ad occasioni di grande importanza. Accanto alla data, un volto sorridente. Subito sotto, lo schizzo di una grande figura maschile misura a passi vigorosi il cielo di un paesaggio sottostante.

Una collina, un ponte su un largo corso d’acqua tranquilla, un castello, vegetazione e rocce: non è una veduta di Vinci, è un luogo della memoria, della fantasia interiore. Non è lo studio di uno sfondo, ma un paesaggio autonomo, tanto che alcuni critici lo hanno definito «il primo vero disegno di paesaggio dell’arte occidentale».

Un momento di felicità e di grande emozione, le parole sfuggono sulla pagina all’artista, sempre tanto riservato: quel paesaggio solitario ci parla della ricreazione della nascita, che con il primo anno di vita, mondo di affetti e immagini senza coscienza e senza parole, costituisce il fondamento invisibile dell’identità di ogni artista.

Figlio illegittimo, nato dall’amore di un notaio con una bella contadina di Vinci, Leonardo fu subito abbandonato dal padre, sposatosi nello stesso anno. Allo svezzamento fu strappato dalle mani della madre, fatta maritare ad un fornaio, e affidato al nonno paterno. Con lui, uomo tenero e caldo, rimase fino all’adolescenza, da lui imparando i nomi delle piante e degli uccelli, e scorrazzando libero per la campagna di Vinci. Alla morte del nonno, raggiunse il padre a Firenze.

Gli ordinamenti dell’arte dei notai escludevano i figli bastardi dalla professione, e il diciassettenne incolto ma di grande talento, fu sistemato nella bottega del Verrocchio.

Lo schizzo di paesaggio di Santa Maria delle Nevi costituirà il punto di partenza per quel fondo sfumato e indefinito su cui Leonardo campirà, negli anni seguenti, i suoi capolavori universalmente noti, la Vergine delle rocce, la Vergine e sant’Anna, la Gioconda.

È un modo di dipingere del tutto originale: già allora Leonardo sembra sapere quanto siano più belle le cose, quando le tonalità sono indistinte, perché l’indefinitezza permette meglio alla fantasia di ricreare le immagini.

Nella Vergine delle rocce e nella Vergine e Sant’Anna su quello, che abbiamo definito come paesaggio della nascita, compaiono figure di madri con bambini: volti di giovani donne di armoniosa bellezza, colte nell’intimità con i loro piccoli, in suggestivi chiaroscuri, memoria del primo anno di vita. Niente più aureole, niente cieli d’oro o turchini; in queste “sacre famiglie” non c’è Giuseppe: i contemporanei guardano sconcertati. Lo sfondo che dà il nome alla Vergine delle rocce sembra sottrarsi ad ogni facile interpretazione: alle spalle delle figure l’uscita di una caverna. Dalle aperture si scorge la luce che illumina un paesaggio fantastico all’esterno. Paesaggio intimo, scenario mentale. […]

La figura del padre pesò a lungo sulla vita di Leonardo. Negli anni milanesi, quando dipinge il Cenacolo, accenna ancora ad un “essere iniquo” che lo perseguita, e che potrebbe diventare il modello di Giuda: presenza infame e persecutoria, in cui potremmo vedere l’ombra del padre. Da lui invano cercò un riconoscimento affettivo.

Tutto preso dalla sua carriera, ser Piero fu uomo di successo non solo nella professione, ma anche con le donne; dopo due matrimoni senza figli, nel 1476 la terza moglie finalmente gli diede il desiderato primogenito legittimo. Proprio in quell’anno Leonardo fu coinvolto in uno scandalo: accusato anonimamente con altri tre giovani fiorentini di sodomia, fu costretto a comparire davanti ad una corte di giustizia. Tra gli accusati figura anche un giovane membro della grande famiglia Tornabuoni, forse il vero bersaglio dell’accusa. E a noi risuonano altre note dell’artista:

La ‘nvidia offende con la finta infamia, cioè col detrarre, la qual cosa spaventa la virtù” scrive, e aggiunge “nessuna cosa è da temere quanto la sozza fama.

I giovani furono prosciolti, ma possiamo immaginare la vergogna di Leonardo, che allora aveva ventiquattro anni e viveva presso il Verrocchio, nei confronti del maestro, e più ancora del padre.

Da allora le annotazioni di Leonardo si fanno sempre più tormentate, a tratti criptiche, anche nella grafia. La crisi lo porta negli anni successivi ad allontanarsi da Firenze, mal sopportando l’egemonia culturale dell’accademia neoplatonica di Marsilio Ficino, “trombetti e recitatori dell’altrui opere” che mostravano scarsa considerazione per la sua ricerca artistica e scientifica.

Nel 1482, mentre tutti gli altri artisti fiorentini accorrono a Roma presso il nuovo papa, deluso per la mancata chiamata, parte da solo per Milano, alla ricerca di una nuova identità e di nuovi riconoscimenti.

La separazione da Firenze

Portava in dono al duca di Milano da parte di Lorenzo il Magnifico uno splendido liuto, “strumento ch’egli aveva di sua mano fabricato d’argento gran parte, accioché l’armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce”. Lo suonò personalmente, racconta Giorgio Vasari, “laonde superò tutti i musici che quivi erano concorsi a sonare”.

Ma la musica, che egli definiva“figurazione delle cose invisibili” e “sorella minore della pittura”, che pure coltivava con grande talento, non era che un pretesto.

Una sua lettera di presentazione a Ludovico il Moro contiene il lungo elenco dei servizi che egli offre: opere di ingegneria civile e militare, pittura, scultura in pietra e in bronzo, architettura, e quanto di meglio possa essere fatto da chiunque altro. Sembrerebbe un atteggiamento presuntuoso, se consideriamo le cose realizzate da Leonardo fino ad allora, ma col passare degli anni si rivelerà piuttosto frutto di una reale certezza dell’essere, tali e tanti saranno i campi in cui si cimenta, conquistando a poco a poco la fama di genio.

L’allontanamento dalla terra natale coincide con la realizzazione della sua identità. Un quadro che egli va compiendo in quegli anni sembra la rappresentazione di questa separazione.

Seduta tra due finestre, aperte come due occhi sul vasto paesaggio montuoso, avvolto da una foschia azzurra, la Madonna Litta allatta il suo bambino. Il bimbo, trasgredendo audacemente l’iconografia sacra, mentre prende il latte, volge lo sguardo verso di noi.

«…è lo sguardo di Leonardo, l’inventore, il genio, – commentava osservandola lo psichiatra Massimo Fagioli – questo sguardo esprime già un’intuizione profonda del mondo, una nascita completa che non è più in pericolo, nel senso che nessuna madre, anche la più deludente, avrebbe potuto rovinare o limitare la sua creatività».

La figurazione delle cose invisibili

La nuova dimensione realizzata è evidente nella libertà con cui l’artista si confronta, nella pittura, con le donne. La sua capacità di rendere l’immagine femminile trova ora espressione sicura nel ritratto di Cecilia Gallerani, La dama con l’ermellino.

La giovanissima amante di Ludovico il Moro, che suonava il liuto e scriveva poesie, così da essere adulata a corte come “novella Saffo”, era entrata nel cuore di Ludovico tanto da allontanarne tutte le altre donne. Anche Leonardo deve essere stato sedotto dalla grazia superba della sua bellezza adolescente, che nel ritratto trova corrispondenza nel candore, che si intuisce feroce, dell’animale che stringe al seno.

“Signora Amantissima mia Diva… Magnifica Cecilia” troviamo nei suoi appunti: si è pensato ad una passione del pittore per la sua modella. Un pensiero poetico, annotato senza data nei suoi fogli, pare alludere misteriosamente ad un movimento interno in cui amore, ricerca artistica e conoscenza si fondono:

Muovesi l’amante ver la cos’amata come il senso a la sensibile,

e con seco s’unisce e fassi una cosa medesima.

L’opera è la prima cosa che nasce dall’unione.

Se la cosa amata è vile, l’amante si fa vile.

Quando la cosa unita è conveniente al suo unitore,

lì seguita dilettazione e piacere e sadisfazione.

Quando l’amante è giunto all’amato, lì si riposa.

Quando il peso è posato, lì si riposa.

La cosa cognusciuta col nostro intelletto.

Diletazzione, piacere, sadisfazione: cogliamo nelle parole la paura che il “senso” dell’artista resti imprigionato nella “sensibile” della bella donna, che il processo creativo ne risulti fermato. Soprattutto quando la cosa amata si rivela vile.

Possiamo ben pensare che, impegnata nei suoi disegni di potere, l’acerba poetessa non abbia risposto all’interesse del pittore: alla fine del Quattrocento lo statuto sociale di un pittore era appena quello di un artigiano. Ancora un’umiliazione bruciante per Leonardo: lo sospettiamo dal risentimento polemico col quale ripetutamente, nel Trattato della Pittura, entrando nel tema assai dibattuto del paragone delle arti, egli rivendica la superiorità della sua arte sulla poesia. Afferma infatti con tono di sfida:

Tolgasi un poeta che descriva le bellezze di una donna al suo innamorato e tolgasi un pittore che la figuri: vedrassi dove la natura volgerà più il giudicatore innamorato.

«Homo sanza lettere»

Nella coltissima Firenze di fine Quattrocento, Leonardo certo soffriva della sua mancata formazione umanistica. I suoi fogli testimoniano che a quarant’anni studiava da autodidatta il latino, declinando nomi e coniugando verbi con l’umiltà di uno studentello. E infatti leggiamo:

So bene che per non essere io litterato, che alcuno prosuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi biasimare, coll’allegare io essere homo sanza lettere; gente stolta! […] diranno che per non avere io lettere non potere ben dire quello, di che voglio trattare; or non sanno questi che le mie cose son più da essere tratte dalla sperienza.

Ma possiamo trovare anche motivazioni più profonde: la pittura, Leonardo scrive, in quanto “muta poesia” legata alla percezione dell’occhio, il senso più nobile, certo è arte superiore alla scrittura, che, legata all’orecchio, deriva direttamente dall’immaginazione, e quindi può ingannarsi o peggio ancora ingannare.

Tuttavia la paura di lasciarsi andare alla capacità di immaginare, che certo non gli difettava, lo tormenta anche quando dipinge. E infatti, mentre i contemporanei ricordano la lentezza esasperante con cui dipingeva, protraendo negli anni il completamento dei suoi capolavori, siamo stupefatti dalla varietà e dalla scioltezza di cui dà prova nell’esecuzione di disegni anatomici, matematici, geometrici, progetti di architettura, studi di meccanica, idraulica, ingegneria militare. Come se lo studio scientifico gli consentisse di mantenere un certo distacco, di dosare il coinvolgimento emotivo e l’immersione nel mondo delle immagini senza coscienza che inevitabilmente egli vive nell’atto del dipingere.

Anche per la pittura del Cenacolo ci vollero anni, e sappiamo che per rendere i “moti dell’animo” dei personaggi si aggirò a lungo per le strade, anche malfamate, di Milano.

Qualche anno prima Leonardo aveva adottato come un figlio Giacomo, a cui diede il nome orientale di Salaì, monello di dieci anni a cui cercò di insegnare, con scarsi risultati, la pittura, e che rimase con lui fino alla morte.

Nel frattempo la madre Caterina, ormai anziana e sola, è invitata da quel suo primo figlio, irregolare e troppo presto perduto, a raggiungerlo a Milano, dove trascorrerà gli ultimi due anni della sua vita.

Riaffiorano allora negli scritti leonardeschi ricordi dell’infanzia, come se l’artista ormai maturo sentisse l’esigenza di riscattare il tormentato mondo affettivo dei suoi primi anni di vita.

Alla morte della madre segue un periodo di grande produttività: “I pensieri si voltano alla speranza” scrive, e riaffiora prepotente il lato più caratteristico della sua personalità, il narcisismo. Quel particolare narcisismo d’artista che si fonde con la fantasia.

In questa atmosfera nasce, in occasione del suo ritorno a Firenze, e negli anni in cui si registra la morte del padre, il suo capolavoro più conosciuto.

Di nuovo un paesaggio fantastico di vegetazione, acque e rocce, come quello disegnato a Vinci nel lontano 1473, su cui si affaccia la loggia, nella quale siede la più misteriosa donna ritratta nella storia della pittura, la Gioconda.

La donna è sola. Immersa in una luce calda e diffusa, “gli occhi avevano que’ lustri e quelle acquitrine che di continuo si veggono nel vivo” nota con meraviglia Giorgio Vasari.

Rispetto al chiaroscuro già in uso nel primo Rinascimento, l’intuizione di Leonardo fu di scoprire la qualità soggettiva della luce, lo sfumato che viene dall’interazione reciproca della luce e dell’ombra nell’ambiente, come accade alla nascita e nei primi mesi di vita.

La sua genialità, osservò Mark Rothko, fu “di rendere uniforme il dipinto a livello quasi tattile, poiché tutti gli oggetti partecipano ad un’atmosfera avvolgente comune. La tecnica ad olio è affinata fino ad una magica resa su tavola della sensualità” .

Il sorriso femminilmente superbo ed enigmatico della Gioconda esprime una calma che quasi intimidisce.

È stato più volte osservato che il suo volto presenta somiglianze coll’autoritratto a sanguigna di Leonardo universalmente noto. Di certo sappiamo che l’artista ci lavorò a più riprese per dodici anni, per ottenere le sfumature che esprimono quella che si direbbe una certezza dell’essere pienamente realizzata: “E se tu sarai solo tu sarai tutto tuo” scrive, e ancora: “Il pittore ovvero disegnatore debbe essere solitario.”

In questa solitudine, al di là dei lineamenti che lo specchio gli restituisce quando disegna l’autoritratto, ritorna il volto bellissimo di donna del primo anno di vita, da cui fu drammaticamente allontanato. Quel volto somiglia al suo, tanto che, quando nel Trattato della pittura parla della scelta dei volti femminili, sente la necessità di annotare:

Guarda a torre le parti bone di molti volti belli, le quali belle sieno più per pubblica fama che per tuo giudizio, perché ti potresti ingannare togliendo visi che avessino conformità col tuo, perché spesso pare che simili conformità ci piaccino; e se tu fussi brutto eleggeresti volti non belli e faresti brutti volti come molti pittori, che spesso le figure somigliano al maestro.

Leonardo, ricorda ancora Vasari, a giudizio unanime dei contemporanei era bello, e “con lo splendor dell’aria sua, che bellissima era, rasserenava ogni animo mesto”.

Quel ritratto doveva rappresentare qualche cosa della sua immagine interna, se è vero che non se ne separò mai, e che lo aveva accanto a sé in Francia quando il 2 maggio 1519, universalmente riconosciuto, morì come si narra tra le braccia del re nel castello di Amboise.

Aveva da poco ideato con numerosi schizzi, rimasti nel suo taccuino, lo scalone a doppia elica poi realizzato nel cuore del castello di Chambord. Due rampe sinuose si sovrappongono attorno a uno spazio centrale, che permette di vedersi senza incontrarsi mai. Un prodigio di progettazione visionaria, che ancora ci parla dell’infinito anelito che percorse tutta la sua vita.

Aveva da poco ideato con numerosi schizzi, rimasti nel suo taccuino, lo scalone a doppia elica poi realizzato nel cuore del castello di Chambord. Due rampe sinuose si sovrappongono attorno a uno spazio centrale, che permette di vedersi senza incontrarsi mai. Un prodigio di progettazione visionaria, che ancora ci parla dell’infinito anelito che percorse tutta la sua vita.

Noemi Ghetti

NOTA: L’articolo è una riduzione del testo di un reading musicale dell’autrice, con l’accompagnamento di Marika Lombardi (oboe), Stefano Molardi (clavicembalo), Fabio Ravasi (violino) e Rossella Pozzer (flauto dolce), tenutosi il 10 luglio 2008 nella Loggia del Romanino del Castello del Buonconsiglio di Trento nell’ambito del VII Festival Risonanze Armoniche.

Bel lavoro. Complimenti