Le dessinateur Hervé Barulea, dit Baru, sortira en novembre 2021 le deuxième tome de sa trilogie «Bella ciao» et en 2022 le troisième (éditions Futuropolis), une saga de l’immigration italienne en France, du racisme et de l’intégration qui entremêle faits historiques, documents authentiques, éléments fictionnels ou partiellement autobiographiques. Pour “les aficionados” de Baru, l’impatience est de mise. Isabelle Felici, de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, qui a notamment publié le livre Sur Brassens et autres “enfants” d’Italiens (PUM, 2017), nous en parle.

***

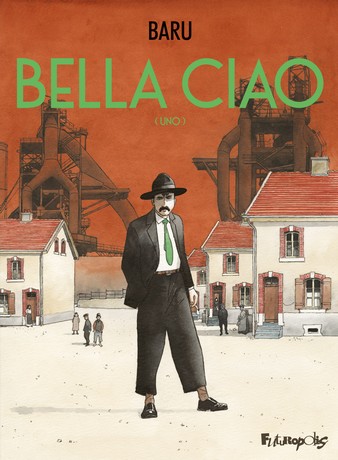

Baru est né en Lorraine sidérurgique, dans une famille ouvrière et d’origine italienne (par ses grands-parents paternels). Son œuvre étant très ancrée dans ce territoire et cette histoire familiale, ouvrir un album de Baru, c’est comme revenir à la maison ou rencontrer un grand cousin dont on n’aurait pas de nouvelles depuis quelque temps, mais dont les souvenirs liés à l’enfance sont bien vivaces. Du moins quand on partage ce parcours (même à quelques kilomètres près et quelques années de distance). Il est plus délicat d’imaginer ce que ressentent ceux qui ne le partagent pas. Baru lui-même, au moment du succès de son premier album, s’était demandé ce que «les bourgeois des grandes villes de province ou de Paris» pouvaient bien trouver à ces histoires de Lorraine ouvrière et sidérurgique, «probablement la confirmation de certains clichés» sur la Lorraine industrielle[1]. Plus de vingt-cinq ans après l’Alfred du meilleur premier album pour Quéquettes blues (Ouane), quinze ans après l’Alph-Art du meilleur album pour L’Autoroute du soleil et onze ans après le Grand Prix d’Angoulême, le succès de Baru se confirme encore avec Bella ciao (uno) (Futuropolis 2020 – 20€), sur lequel nous revenons ici en attendant la sortie de Bella ciao (due) annoncée pour novembre 2021. La série complète est prévue en trois volumes et pourrait bien être, selon son éditeur, le « grand œuvre» de Baru.

Bella ciao (uno) est sorti il y a tout juste un an et, pour les aficionados, l’impatience était de mise : le dernier album publié par Baru en tant que scénariste et dessinateur remonte en effet à 2010[2] et la saga sur l’immigration italienne était annoncée depuis lors.

Le titre Bella ciao n’est pas des plus originaux et pourrait laisser penser qu’on a cédé à une sorte de facilité, mais d’emblée, pour un public français, il «fait italien». C’est d’ailleurs dans ce but qu’il est maintenant utilisé à peu près partout, ainsi que le chant populaire auquel il renvoie, encore un peu contestataire. Autre constatation, le volume, et donc sans doute la trilogie, n’est pas linéaire. Les autres séries, Quéquettes blues (oune, tou et tri), Les années Spoutnik (quatre tomes) et même L’Enragé (deux volumes), racontaient une histoire tout du long. Même les courts récits de La Piscine de Micheville ont une unité de temps, de lieu et même de personnages, tandis que les quatre chapitres de Bella ciao (uno) sont apparemment déconnectés entre eux.

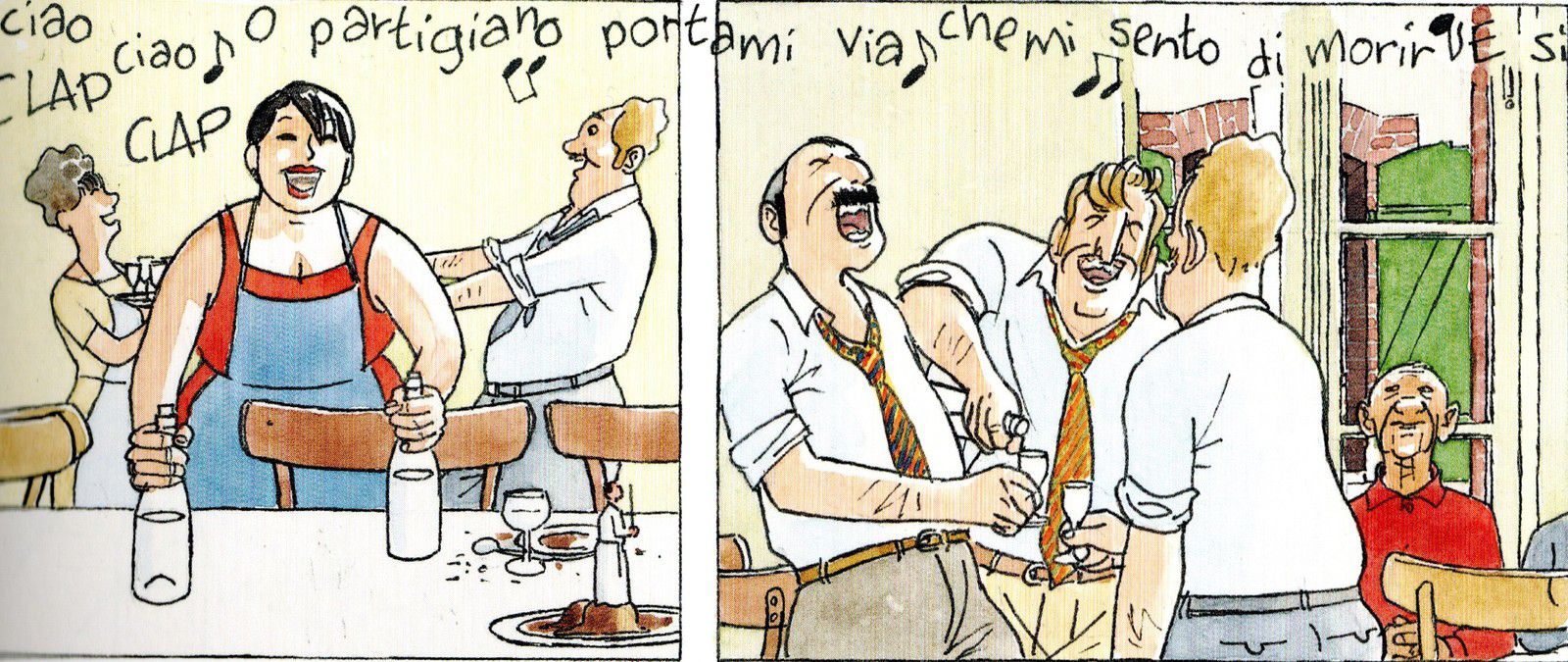

Vu leur longueur, chacun aurait d’ailleurs pu constituer un album en soi : sur le massacre d’Aigues-Mortes (chapitre intitulé «Salines d’Aigues-Mortes 17 août 1893»), sur le chant «Bella ciao» (chapitre sans titre), sur le père de l’auteur et les circonstances de sa naturalisation («Mère-patrie») et sur des souvenirs de famille, de l’époque fasciste et de la guerre d’Espagne à la recette des mythiques cappelletti («Giovinezza»).

Le découpage est indicatif et le mot «chapitres» n’est guère approprié car, sauf peut-être pour les deux premiers (p 3-37 et p. 41-68), on n’est pas très sûr de leur pagination. Il n’y a d’ailleurs pas de table des matières. Ainsi, qu’on soit arrivé en France à la fin du XIXe siècle pour récolter le sel dans le sud ou dans l’entre-deux-guerres pour travailler dans les mines ou les usines de l’est, c’est dans le même fil de l’histoire qu’on s’inscrit. En suivant le temps long de l’immigration italienne, Baru ne cède pas pourtant autant à l’universalisme et entre toujours dans le particulier des individus. Même aux victimes de la tuerie d’Aigues-Mortes, qu’il contribue, après Enzo Barnabà [n.d.r. voir interview Altritaliani] (dont l’étude a connu une première publication en 1990[3]) et Gérard Noiriel, à faire sortir de l’oubli, il s’efforce de donner un visage en «trichant un peu» :

« Ceux-là ne sont pas morts à Aigues-Mortes, mais ils y sont morts un peu, parce qu’ils sont Italiens. Je les ai tirés d’une photographie d’émigrés prise à la gare de Modane, en Savoie, un peu après 1900. Ils avaient mis leurs plus beaux habits pour quitter leur pays, pour les avoir sous la main quand ils reviendraient. Mon grand-père était peut-être parmi eux. » (Bella ciao (uno), p. 37)

Malgré la diversité des sujets traités, la variété des formes graphiques et des approches narratives, le volume garde sa cohérence non seulement dans sa thématique, l’immigration italienne en France, mais aussi dans le récit. C’est que Baru utilise tous les ressorts de l’expression du temps pour construire un fil directif. Ainsi le premier chapitre est-il en noir et blanc, comme l’album de Baru le plus connu, L’Autoroute du soleil, avec lequel il y a d’ailleurs une connivence thématique : la course-poursuite sur fond de haine raciale. Il relate l’évènement le plus ancien et sert ainsi de fondement aux autres chapitres, tous en couleurs. Le dernier chapitre joue aussi sur cette alternance et est particulièrement élaboré : il commence en couleurs, dans le style des Années Spoutnik, passe brutalement au noir et blanc (avec une touche de rouge), puis alterne avec le dessin au trait, sans cases, enchâssant de cette façon plusieurs niveaux de récit. Le lien temporel entre les récits peut figurer aussi par le biais d’une phrase de conclusion servant d’ouverture à un récit successif, comme dans la citation ci-dessus, où est évoqué un grand-père qu’on retrouve dans le deuxième chapitre : on ne peut pas le manquer, c’est le seul homme habillé en rouge. Le lien peut se faire aussi par le biais d’un lieu, comme la poubelle du quartier dans le dernier récit, «Giovinezza», ou par un jeu sur les prénoms (Secondo qui annonce Terzilio). Comme dans les films d’action, Baru a recours au flashback : dans le premier récit, c’est un flashback qui vient utilement évoquer ce qui a pu déclencher la tuerie d’Aigues-Mortes. Les procédés sont souvent cinématographiques : ce même chapitre est introduit et se conclut par un gros plan sur un cheval. Plus fort que tous les mots, le parallèle entre l’animal et l’homme dans la dernière planche frappe par sa ressemblance avec le procédé utilisé par Jean Vigo dans À propos de Nice, aux débuts du cinéma. Contentons-nous de ces quelques exemples pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture et de la découverte au fil des images.

De son propre aveu, Baru est un raconteur d’histoires, donc un «menteur professionnel» (Bella ciao (uno) p. 119) et, pour mieux nous faire avaler ses «mensonges», il parsème l’album de documents authentiques, qu’il retravaille : un article du journal L’Étoile de l’est de 1905, qui sert aussi de transition entre deux récits sur le thème de la xénophobie, le groupe des émigrés italiens à Modane, celui des volontaires en partance pour la guerre d’Espagne, les brouettes des travailleurs dans les salins du midi, l’affiche du film Riz amer, la photo de l’oncle Romualdo qui sert aussi au dessin de couverture et même une image pieuse, un peu détournée, pour conclure le volume.

De son propre aveu, Baru est un raconteur d’histoires, donc un «menteur professionnel» (Bella ciao (uno) p. 119) et, pour mieux nous faire avaler ses «mensonges», il parsème l’album de documents authentiques, qu’il retravaille : un article du journal L’Étoile de l’est de 1905, qui sert aussi de transition entre deux récits sur le thème de la xénophobie, le groupe des émigrés italiens à Modane, celui des volontaires en partance pour la guerre d’Espagne, les brouettes des travailleurs dans les salins du midi, l’affiche du film Riz amer, la photo de l’oncle Romualdo qui sert aussi au dessin de couverture et même une image pieuse, un peu détournée, pour conclure le volume.

Si la précision photographique est une constante dans l’œuvre dessinée de Baru, la nouveauté consiste ici à intégrer aussi des fac-similé sans retouche, comme le dossier complet de naturalisation de Terzilio Barulea, le père de l’auteur, qui apparaît au détour d’un récit, suscitant beaucoup d’émotion par sa froideur administrative, ou comme, dans le dernier chapitre (mon préféré), la couverture d’un livre sur la vie d’un volontaire italien mort durant la guerre d’Espagne, moteur de tout le récit.

Il y a aussi beaucoup de documentation dans le chapitre sur «Bella ciao», peut-être trop, d’autant plus qu’il y manque les bons documents. L’histoire de ce chant populaire est des plus complexe et on cite rarement les travaux de Cesare Bermani, non traduits en français, pourtant les plus aboutis. Impossible de résumer ici, en quelques mots, la «guerre» entre ethnomusicologues ni les inventions liées à la version des mondine qui ont entretenu et continuent d’entretenir la légende, même pour les personnes qui font l’effort de se documenter. N’est guère convaincant non plus le lien avec le folklore d’Europe de l’est, une hypothèse sur l’origine de la mélodie de «Bella ciao» qui a fait son apparition il y a quelque temps. Tous les musiciens et musiciennes vous rappelleront qu’il n’y a que douze notes dans la gamme et qu’il est fréquent d’entendre, en passant, des associations de notes identiques, même dans des mélodies qui n’ont pas de lien entre elles, sans pour autant qu’il s’agisse de citations ni de plagiats. J’ai eu la chance d’interroger à ce propos Giovanna Marini, spécialiste, s’il en est de chant populaire italien, qui trouve elle aussi l’hypothèse improbable. Est-ce cette complexité, qui se répercute dans ce récit, où s’enchâssent six ou sept niveaux temporels, qui le rend moins efficace ? D’autant que s’il y a un chant populaire italien qu’on chante à tue-tête durant les fêtes et repas de communion, dans les familles d’origine italienne en Lorraine et ailleurs, c’est plutôt «Quel mazzolin di fiori» que «Bella ciao», qui arrive bien plus tard ; sinon l’oncle René, dans La communion du Mino l’aurait mis dans les notes de son accordéon.

La musique, tous styles confondus (mais surtout le rock and roll), est une constante dans l’œuvre de Baru, comme la cuisine, les bastons, les hauts-fourneaux, les road movies, les plaisanteries bien grasses, les détails vestimentaires…, sans parler des thématiques récurrentes en lien avec les migrations et les milieux ouvriers[4]. Bella ciao (uno) reprend tous ces ingrédients, ce qui en fait un nouvel hommage à la culture populaire. On ne doute pas qu’il en sera de même pour Bella ciao (due et tre). En attendant la sortie, il est toujours possible de s’entraîner à faire les cappelletti dont Baru transmet non seulement la recette, mais aussi les gestes nécessaires pour bien former des petits chapeaux, comme en Ombrie et dans les Marches, et non des tortellini, attention !, comme en Émilie-Romagne.

Ces détails puisés dans l’univers intime sont minuscules, mais fondamentaux. Ce n’est pas un hasard si Quéquettes blues (Ouane) s’ouvre sur une séance de fabrication des cappelletti (trois planches) et si Bella ciao (uno) se conclut sur un plat de cappelletti au bouillon, avec une autocitation tirée des Années Spoutnik (dans le supplément « Pousse café »). Bien plus que le tricolore discret de la première de couverture (noter la cravate de l’oncle Romualdo colorisée en vert, couleur peu plausible mais significative) et de la quatrième, avec les boules vert-blanc-rouge (en bois les boules) des joueurs de bocce, ces détails intimes révèlent l’Italie reconstruite par les personnes qui ont migré. Ils sont aussi le signe que la transparence que la société française veut imposer à ses étrangers n’est pas totale et ils transcendent le stéréotype. C’est peut-être ce qui interpelle les lecteurs de Baru, qu’ils aient vécu en Lorraine ex-sidérurgique ou qu’ils viennent des grandes villes de province ou de Paris.

Isabelle Felici

Université Paul-Valéry Montpellier 3

Mise à jour fin octobre 2022

Bonne nouvelle! Le 3e tome de la trilogie « Bella Ciao » de Baru est lui aussi disponible en librairie (136 p. – Futuropolis)

Résumé :

Dans ce troisième tome, Teo, le narrateur, poursuit le récit familial, que ses souvenirs en marabout d’ficelle restituent en autant d’histoires vives et hautes en couleur, tragiques ou comiques. Celle de sa grande frousse quand il allait porter la gamelle à son père au pied des hauts fourneaux, dans le vacarme assourdissant des tuyères et la chaleur étouffante de la coulée. Celle de la « morra », sans doute le jeu de mains le plus vieux du monde, qui se joue à deux et qui, immanquablement, se termine en castagne! Celle de Domenico, le grand-père de Teo, qui pouvait passer de longs moments, assis sur sa chaise, à contempler l’eau du robinet couler dans l’évier. Celle encore où il est question des garibaldiens de l’Argonne et d’un certain Lazzaro Ponticelli, devenu Lazare après sa naturalisation en 1939, qui fut pendant quelques mois le dernier poilu de 14-18 encore vivant et, à ce titre, reçut l’hommage de la Nation!

[1] Propos de Baru dans le documentaire de Jean-Luc Muller, Génération Baru, 2009, à présent disponible dans le coffret Villerupt 1966, qui rassemble Quéquette Blues (1984-1986), La Piscine de Micheville (1985) et Vive la classe (1987), Montreuil, Les Rêveurs.

[2] L’album de 2010 est le truculent Fais péter les basses, Bruno !, également chez Futuropolis. Après 2010, trois albums sont tout de même parus, dont Baru était le scénariste (Le silence de Lounès, dessins de Pierre Place, coll. Univers d’auteurs, Éditions Casterman, 2013 et The Four Roses, dessins de Jano, Editions Futuropolis, 2015) ou le dessinateur et adaptateur (Canicule, adaptation d’un roman de Jean Vautrin, Casterman, 2013). Est sorti aussi le Catalogue déraisonnable pour une exposition fantasmée, Chaumont, Le Pythagore, 2019 (Angoulême 2011).

[3] Enzo Barnabà, «Aigues-Mortes, una tragedia dell’emigrazione italiana in Francia», Gli italiani all’estero. Autres passages…, études et documents réunis par Jean-Charles Vegliante, Paris, Publications de la Sorbonne nouvelle, 1990, p. 45-83.

[4] Pour une étude sur la thématique migratoire, voir Isabelle Felici, « Le transculturel dans l’œuvre de Baru. Variations à l’ombre des hauts-fourneaux », Les langues néolatines, Migrations et transculturation. Fin du XXe et début du XXIe siècles, vol. 2, juin 2016, p. 25-40. Le texte est disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01499661. Je compte compléter cette étude de l’œuvre de Baru dès la parution de toute la trilogie Bella ciao.

Merci à Madame Felici pour le décryptage de cet album de Baru que j’avais acheté, un peu par hasard, dès sa sortie. Je l’avais trouvé d’un abord un peu difficile, la bande dessinée n’étant pas mon mode de lecture et d’expression favori. Mais ma propre expérience d’émigrée des années 1950 et mes lectures précédentes des ouvrages de Barnabà et Noiriel m’ont beaucoup aidée à la compréhension.

J’avais été très choquée par la lecture de l’article de « L’étoile de l’Est » daté de 1905. A cette époque je n’étais pas née… Mais je pourrais dire à ce journaliste, s’il vivait encore, qu’en 1950 les immigrés veneti qu’étaient mes deux parents nous faisaient manger tous les jours tagliatelle, spezzatini, ou peperonata, sur une nappe (blanche le dimanche), ce qui épatait fort les familles alsaciennes tout aussi pauvres que nous, qui nous entouraient. Une remarque qui valait encore en Lorraine, lorsqu’en 1970 j’ai découvert cette région d’où est originaire mon mari. Quant à mes parents, couturière et tailleur de métier, sachant lire et écrire (ce qui n’est pas toujours le cas des migrants que j’accompagne aujourd’hui), ils mettaient un point d’honneur à ne pas se présenter sous un aspect « sordide », sale et repoussant, risquant de contaminer la « population indigène » (!). L’idée n’était pas seulement de faire « bella figura » mais d’être tout entier « una bella persona ».

Merci à vous tous.