La pinza è un dolce tipico del Friuli Venezia Giulia, in particolare della città di Trieste, un grande classico della cucina tipica da preparare per il giorno di Pasqua.

*

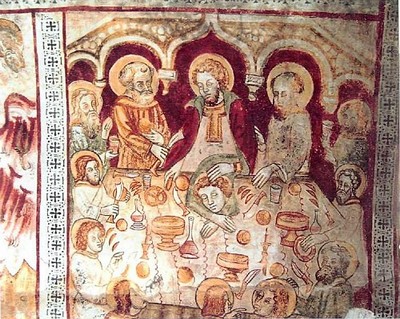

Nel rione di Montréal dove risiedo gli ebrei sono la maggioranza. Ho modo di osservarli, durante Passover (Pesach o Pessa’h), la Pasqua ebraica, ormai iniziata, che commemora la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, mentre nuclei familiari interi camminano vestiti a festa; gli uomini con una camicia bianca sotto l’abito scuro di tipo contadino, le donne abbigliate in una maniera « démodée » ma quanto aggraziata, che fu di moda forse nella Vienna d’anteguerra, o a Budapest o a Odessa… tanti anni fa. Si recano in visita a parenti, ad amici oppure escono dalla Sinagoga. O vanno… io non so dove…

Il carattere rituale della loro visita è sottolineato dalla maniera in cui, ogni volta, uno di loro reca un articolo di culto, un libro di preghiere, uno scialle ricamato o qualche altro oggetto dal significato inafferrabile per i miei occhi profani. Gli ebrei commemorano un esodo avvenuto quasi tremila anni fa. Ma essi sono così presenti sulla scena culturale, politica, e dei mass media – specialmente in Nord America – che i loro lontani, mitici avvenimenti riecheggiano continuamente sull’intero pianeta.

Il carattere rituale della loro visita è sottolineato dalla maniera in cui, ogni volta, uno di loro reca un articolo di culto, un libro di preghiere, uno scialle ricamato o qualche altro oggetto dal significato inafferrabile per i miei occhi profani. Gli ebrei commemorano un esodo avvenuto quasi tremila anni fa. Ma essi sono così presenti sulla scena culturale, politica, e dei mass media – specialmente in Nord America – che i loro lontani, mitici avvenimenti riecheggiano continuamente sull’intero pianeta.

Anch’io, penso al nostro passato… Penso a mia madre e al rito domestico che per tutta la sua vita ha sottolineato, ad ogni Pasqua, l’eterno legame con la martoriata Istria: la preparazione della modesta “pinza”, il nostro rustico panettone pasquale, ormai simbolo di un mondo per sempre frantumato dalla guerra e dall’esodo.

Si era fatta vecchia e stanca mia madre. Non voleva neanche più leggere il “Notiziario pisinoto”, che tiene uniti tutti i « pisinoti » [pisinesi] dell’esodo. L’ultima volta aveva declinato di dargli anche un solo sguardo. Si era schermita, dispiaciuta di deludere la mia ansia di sapere chi fosse quel « pisinoto » di cui era annunciata la morte, o quell’altro, autore di un articolo di rimembranze, e a chi fossero appartenuti i volti di certe vecchie fotografie che il Notiziario pubblicava come testimonianza del nostro lontano ma imprescindibile passato.

“Claudio, mi fa così male guardare indietro, pensare a tutto quello che è successo alla nostra Istria, e a tutti noi, finiti così lontani gli uni dagli altri.”

Non avevo insistito, perché la capivo. Del resto, a me stesso per tanti anni era mancata la forza di squarciare quel velo e quelle spire dolorose che ci avvolgevano e che suscitavano in me mille domande. A quel passato io pensavo continuamente, ma avevo sempre preferito rinviare al domani certe domande che premevano dentro di me, facendomi male. Domande su persone, episodi, periodi, momenti…

Pisino e i suoi giorni solari e i suoi giorni bui erano sempre presenti in casa nostra. I miei ne parlavano ogni giorno. Pisino e l’Istria tornavano sempre, spontaneamente, come tornano le cose interiorizzate divenute parte ormai dell’anima. Come torna a dei genitori vecchi la vivida memoria del figlio morto bambino.

Io ero il testimone muto di una storia che era riecheggiata un numero infinito di volte in me, e che per un eccesso di sensibilità, e per un senso forse poco comune di lealtà e di fedeltà, era diventata il mio passato. Io ero finito al centro di quella storia, di quella sconfitta, di quell’esodo. Vi ero finito senza “sensibleries” estetico-letterarie, senza autocompiacimenti morbosi, ma per un dovere innato di fedeltà e di lealtà, simile forse a quello che sanno avere i soldati, figli di soldati, nei confronti della bandiera e dei confini della patria. E dico questo consapevole che sto toccando un tasto che, in Italia, teatro della messinscena, delle belle uniformi e dei toni roboanti, si presta purtroppo alla retorica…

Con la nascita di mio figlio, avuto in età già matura, mi ero sentito più forte ed avevo cominciato ad approfondire certi aspetti di quel passato che mi aveva sempre posseduto, e che io avevo sempre temuto come cosa con cui bisognava cercare di tenere una minima distanza, per non finire come mio padre, sopraffatto per il resto della vita dal trauma di quei giorni.

A mio padre avrei voluto chiedere tante cose. Sulla sua vita di economo al convitto Fabio Filzi, su suo padre, orefice, e sui momenti più drammatici della nostra fuga dall’Istria. Sui giorni bui, quando si era tenuto nascosto per non essere preso ed eliminato dai titini. E sui suoi amici infoibati e sulla nostra gente dispersa. Ma mi dicevo: sarà per un’altra volta. Non mi sentivo abbastanza forte per chiarire, in queste memorie di disperazione, i dubbi, e trovare una risposta alle interrogazioni che più premevano in me.

Mai mi sono sentito abbastanza forte, e mio padre è morto lontano dalla sua Pisino. È morto in un luogo in fondo assurdo: Baie d’Urfé, Québec, Canada. Località bella, sì, ma assurda, com’è assurda una vita trascorsa senza avere più radici, finendo quindi in un paese di cui non si conosce la lingua, e conservando dentro di sé uno spasmodico amore per un luogo perduto per sempre, le cui tenere tinte delle memorie d’infanzia sono commiste ai colori violenti del sangue e della morte.

“Questa è l’ultima volta che preparo le pinze… Le voglio fare anche quest’anno. Ci vuole tanto lavoro… Ma senza pinze non mi sembrerebbe Pasqua.”

Io sapevo già che anche questa volta mia madre le avrebbe fatte. Sapevo che le avrebbe preparate fino alla morte, la morte fisica, perché una certa morte era già avvenuta tanti anni prima, con la perdita del bene più caro per la nostra razza di frontiera: il suolo natale.

Quell’anno mia madre non fece le pinze. E morì nel gennaio successivo.

Chi conosce le nostre pinze? Le nostre povere pinze, senza glamour, che non saranno mai celebrate né da Hollywood né da Cinecittà. Non le conosce mia moglie, nata in Asia, in un luogo agli antipodi di Trieste e della Venezia Giulia. Non le conoscono i miei parenti acquisiti. Non le conoscono i miei colleghi. Non le conoscono i miei conoscenti. Non le conoscono i miei amici. Non le conoscerà mai mio figlio…

Vedendo quei nuclei di ebrei, da cui emana il profumo delle tradizioni e lo spirito gioioso della festa in cui i bambini sono dei re, io penso all’illusione del globalismo e della mondializzazione…

Chi, per le vicende della vita, si è spinto oltre i confini di quell’identità che era sancita da consuetudini spesso secolari, feste, riti, ricorrenze, dialetto, piatti tipici, si è accorto, con il passare degli anni, di aver perso un tesoro. La sua identità originaria si è rarefatta, trovando posto in una nuova identità, forse più ampia ma tormentata, più incerta ed incolore. È in fondo ciò che avviene alle cucine “internazionali”, blando riflesso dei sapori delle cucine locali, saporose, senza incertezze, sicure…

Lo sradicamento è una partenza senza ritorno.

Claudio Antonelli

Pinza triestina: la ricetta tipica da fare a casa

Forse per farsi prendere un po’ meno da ogni più che legittima tristezza o malinconia bisognerebbe cercare di considerare ancor più la lingua italiana come la prima, vera dimora…

Preparerò le pinze (anche quello è un buon antidoto, ad ogni età !)

Complimenti per questo profondo articolo in omaggio alla nostra Istria. Grazie e continui a raccontare

Io (93) sono testimone della bellezza e della cultura della nostra terra. Esule da Albona dal 1046. Ho avuto la fortuna di esser rimasto in Italia, grazie all’insistenza di mia mamma, una Negri, mentre i parenti si disperdevano per le Americhe

Mi spiace il suo accorato ricordare: siamo vivi! Antonio Valle, mio amico de Pisin , mi diceva: « El Signor aiuta « . Ho le prove che Dio sa tirar fuori il bene dal male.