La resistenza delle “peshmerga dell’arte”, simboli di emancipazione e libertà per tutte le donne. Donne come Shamsia Hassani, Zehra Doğan e Parisa Pourtaherian che in Afghanistan, Turchia e Iran non si sono arrese di fronte a un muro di ostacoli, creando, disegnando, scrivendo in carcere, fotografando, per uscire da una situazione oppressiva e iniqua. Artiste che sognano giorni migliori e la giusta parità di diritti tra uomini e donne.

[Cet article original Altritaliani a été traduit en français par le journal Kedistan: – « Un art de résistance aujourd’hui« ]♥♥♥

***

Sono donne, giovani e disobbedienti. Stiamo parlando delle ‘‘peshmerga dell’arte’’, donne che, pur indossando il burqa, non rinunciano alla libertà di pensiero, che trasformano i resti di una città assediata dalla guerra come Kabul in una tela su cui dipingere le immagini di una rivolta silenziosa, che si arrampicano sui tetti pur di scavalcare i principi sessisti dei propri Paesi, che strutturano la propria resistenza e contrastano il sistema patriarcale impugnando un pennello e rappresentando una realtà nuova, diversa, a tratti pericolosa: l’uguaglianza tra uomini e donne. Sono donne come Shamsia Hassani, la prima street artist in Afghanistan, sempre più conosciuta sul web. Insegnante di scultura presso l’Università di Kabul, fondatrice insieme ad altri del collettivo d’arte contemporanea Rosht, la sua storia di lotta e determinazione inizia da molto lontano.

Hassani è nata in Iran nel 1988 da genitori afgani originari di Kandahar. Appassionatasi al disegno fin da bambina, tuttavia non le è stato possibile approfondire da subito il suo talento. In Iran, infatti, gli studi artistici sono vietati ai rifugiati afgani. Così ha studiato come autodidatta e, quando nel 2009 è tornata in Afghanistan, si è iscritta al corso di Arte tradizionale presso l’Università di Kabul. Tuttavia, la vera svolta è arrivata nel 2010, quando si è iscritta a un corso organizzato da Combact Comunications tenuto dallo street artist inglese Cha. In questa occasione apprende le basi dell’arte del graffito e la sua produzione artistica, da quel momento, si concentra prevalentemente ai muri a cielo aperto.

Subito, infatti, comprende i vantaggi di questa svolta artistica. Gli strumenti per realizzare le sue opere diventano più accessibili economicamente e, non per ultimo, le sue stesse opere in quel modo diventano fruibili a tutti coloro che ci passano davanti. Fattore da non sottovalutare in un Paese che, come Kabul, è dilaniato dai conflitti bellici e dove scarseggiano gli spazi di condivisione artistica. Da quel giorno Hassani comincia a vedere le strade della sua città come gallerie ad accesso libero, le sue tele privilegiate diventeranno rovine, mura scrostate, angoli di strade dimenticati che lei può rianimare con i suoi disegni.

Le sue opere, infatti, non passano inosservate, caratterizzate come sono da un forte potere evocativo e comunicativo. Hassani, ispirata dallo stile metaforico di Banksy (link interno QUI), realizza disegni nei quali, dall’accostamento desueto di elementi semplici, scaturisce una narrazione. Non si limita a disegnare prevalentemente donne, ma le ritrae in momenti profondamente magici e suggestivi: donne che solleticano con le loro dita le finestre dei palazzi che si trasformano nella tastiera di un pianoforte, le crepe che si aprono sui muri diventano nelle sue immagini orizzonti dai quali partono strade che portano altrove, le molecole di Covid trampolini di lancio per rincorrere un fiore trascinato dal vento.

Di sicuro la sua non è una vita facile, come donna che dipinge e come donna che dipinge per strada. I suoi movimenti possono corrompere gli sguardi dei passanti ancor prima delle immagini che propone. Infatti, pur non essendo la street art illegale in Afghanistan, tuttavia il suo lavoro è stato considerato offensivo nei confronti della morale del Paese. Per questo Hassani deve essere sempre molto veloce nella realizzazione dei suoi disegni. Ma, nonostante le difficoltà, la sua lotta continua imperterrita tra le strade di Kabul, dove danzano, cantano e suonano le donne che lei disegna e che resistono in nome di una certezza innegabile: ossia che nessuna legge, nessun divieto, in nome di nessuna morale potrà mai essere vietato alle donne di sognare e di disegnare.

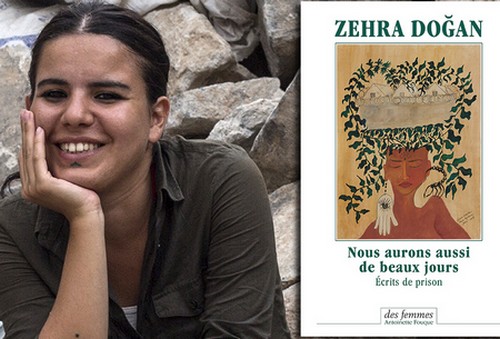

Stringendo tra le dita questa stessa certezza emerge la resistenza di un’altra donna, quella di Zehra Doğan. Artista e giornalista curda, nel 2016 fonda Jinha, agenzia di stampa con personale tutto femminile. Nel 2016 si trasferisce a Nusaybin, città turca ai confini con la Siria ed è qui che il suo destino viene segnato inesorabilmente. Nusaybin, infatti, è una delle città assediate dal conflitto curdo-turco. Nel 2016 Doğan diffuse sui social un dipinto che raffigurava la città invasa dai carri armati turchi e dilaniata dal conflitto e nel marzo 2017 viene condannata a circa tre anni di detenzione per propaganda terroristica. Nel carcere, per prima cosa, viene privata delle sue armi: colori e pennelli. Nel 2018 sulle mura di Harlem, a New York, compare un altro disegno. Questa volta l’autore è Banksy. Il celebre street artist britannico disegna poche linee a raffigurare le celle di detenzione. Dietro una di loro, si affaccia il volto curioso di una donna. Tra le sue dita, l’ultima sbarra diventa una matita. Quel volto è quello di Zehra Doğan e così la sua storia diventa popolare in tutto il mondo.

Nell’ottobre del 2019, in Francia vengono pubblicate le lettere che Zehra ha inviato dal carcere alla sua amica e traduttrice Naz Oke, fondatrice della testata Kedistan. Nelle lettere, pubblicate con il titolo Nous aurons aussi de beaux jours (Noi avremo giorni migliori, Éditions des Femmes), la donna racconta le sue giornate, il suo desiderio di libertà, il cielo che si restringe tra le sbarre e che si allarga nelle riflessioni. In particolare, l’artista racconta in che modo quello che era stato imposto come un impedimento diventa presto lo stimolo per intraprendere una nuova sfida: la ricerca di materiali alternativi sui quali disegnare. Nel carcere, dunque, la sua lotta diventa una vera e propria resistenza.

Resiste inventando nuovi modi di dipingere, ricavando dal materiale che ha a disposizione i colori, il marrone dal caffè, il giallo dalla curcuma, il rosso dal sangue mestruale, i fogli di giornale diventano le sue tele preferite, le compagne di cella le sue compagne di battaglia. Insegna infatti loro a disegnare, ne ascolta le storie e poi ne traccia i volti. Le difficoltà incontrate in quel momento diventano lo stimolo per approfondire una nuova ricerca artistica. La Doğan racconta nelle lettere come solo in prigione abbia scoperto che il processo creativo abbia origine proprio dalla materia e sia la natura della materia stessa a condizionarlo. E così le stesse mura entro le quali il suo tempo è stato costretto, diventano lo stimolo per spingere la sua sperimentazione artistica verso nuove frontiere e, una volta uscita dal carcere il 24 febbraio 2019, la Doğan diventa un simbolo di emancipazione e libertà per tutte le donne.

Cercando di scavalcare un altro muro Parisa Pourtaherian nel 2018, a 26 anni, diventa la prima fotografa donna del suo Paese, l’Iran, che riesce ad immortalare immagine di una partita di calcio maschile. Ci troviamo infatti nello stadio di Vatani, a Ghaemshahr, e si stanno svolgendo le nazionali di calcio. Parisa ha un sogno: immortalare quelle immagini. Tuttavia, in quanto donna, le è proibito entrare in uno stadio quando gli atleti sono uomini. Ma la ragazza non si scoraggia. Si reca nei pressi dello stadio diverse ore prima della partita per cercare un punto dal quale poter svolgere ugualmente il suo lavoro. Alla fine trova un tetto abbastanza alto dal quale poter catturare le immagini. Tuttavia le saranno necessarie diverse ore per convincere i proprietari dello stabile a farla entrare. Alla fine però ci riesce. E in quel momento qualcosa cambia nella storia dell’Iran. Ma non solo grazie al suo gesto.

La presenza di Pourtaherian su quel tetto, infatti, attira presto l’attenzione dei suoi colleghi, i quali non si risparmiano dal fotografarla, affascinati da quella piccola ragazza che tiene tra le mani un obiettivo che sembra più grande della sua testa. Le foto di questa scena singolare vengono prontamente inviate alle agenzie fotografiche internazionali. Quelle immagini diventano subito virali, specialmente in quei Paesi dove l’ingresso negli stadi è proibito alle donne. Il suo singolare ingresso in scena, infatti, in un mondo che è vietato alla presenza femminile, scatena non pochi dibattiti, a proposito dell’assurdo divieto per le donne di poter assistere a partite giocate da uomini. Ma non è solo questo a stupire.

In una delle lettere che Zehra Doğan ha inviato alla sua amica Naz Oke, scrive: “Nessun posto nel mondo è totalmente libero. Vorresti dirmi che il luogo in cui ti trovi tu ora è veramente libero? D’altra parte capisco che nelle vostre battaglie non è in ballo la libertà assoluta”.

È in ballo infatti un nemico molto più difficile da contrastare: la natura di quei pregiudizi che ancora attribuiscono alle donne una minorità mai scientificamente provata, eppure moralmente condivisa e che si manifesta ogni volta che alle donne vengono conferiti salari più bassi, concesse loro minori possibilità di accesso al mondo del lavoro; ogni volta che non viene loro riconosciuto il diritto di dire basta, di uscire da una situazione oppressiva perché ritenuta violenta, di ribellarsi contro quella violenza, di denunciarla senza dover poi essere ritenute responsabili della violenza stessa, per un sorriso di troppo, per una gonna troppo corta, per quella camminata troppo decisa.

E così donne come Shamsia Hassani, Zehra Doğan e Parisa Pourtaherian diventano il simbolo di una ribellione possibile anche nelle circostanze più difficili e il senso della loro battaglia diventa riconoscibile e condiviso anche in contesti molto lontani dal loro. Le storie delle peshmerga dell’arte, infatti, sono storie che si fanno testimoni di una resistenza inossidabile, poiché sono donne che non si sono arrese di fronte a niente, che non si sono mai fatte imbavagliare e, se necessario, quel che avevano da dire lo hanno continuato a sussurrare sotto i loro burqua; donne che di fronte ai muri alzati per scoraggiare le loro ambizioni, hanno cercato tetti più alti sui quali arrampicarsi per realizzarle; donne che, costrette nei confini di una cella, si sono aggrappate alle sbarre per guardare il cielo come se fossero matite con le quali allargare i loro orizzonti. Sono donne che si sono ribellate creando, donne che hanno trasformato la propria vita in un’opera d’arte, donne che, infine, la guerra non l’hanno vinta uccidendo i propri nemici, ma disegnando strade alternative sulle quali imbrogliare i loro percorsi.

Ilaria Paluzzi

Certamente, sono d’accordo. Interessante nelle artiste citate è, appunto, la resistenza che emerge nelle loro vite, la forza nelle loro scelte, l’ineluttabile nei loro gesti, la bellezza, la passione, tale che il racconto delle loro vite si apre ai nostri occhi come un’opera d’arte essa stessa, come immagine di una nostra personale resistenza.

Ti ringrazio per aver apprezzato il mio articolo e sì, ci sarebbe davvero ancora tanto e tanto da dire.

Bell’articolo! Sono interessata a questa affermazione ma credo che la resistenza si affronti anche con la politica, con la responsabilità civile, con la solidarietà etc. E’ una questione delicata dal punto di vista concettuale e gli artisti, creatori dibattono su questo tema. Mi interessa il dibattito e la dialettica che ne scaturisce. Le artiste citate hanno tutto il mio interesse e la mia attenzione nonché solidarietà.