Mi chiedo (parafrasando una poesia di Brecht) quali tempi siano questi, in cui aver voluto bene a Israele è quasi un delitto, “perché su troppe stragi comporta silenzio”. C’è sempre stata in me una istintiva vicinanza all’ebraismo. Non so bene il perché. Certo, c’è la cultura (Walter Benjamin, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Elias Canetti, e ognuno potrà continuare da sé questa salmodia), ma anche qualcosa di più profondo, misterioso. Un richiamo che non sa dire il suo nome.

Da ragazzi, molti dicevano “rabbino” per dare dell’avaro, “ebreo” per insultare, spesso senza neppure sapere il significato di quelle parole. Era un modo di dire all’altro, “tu non sei come noi”. Proprio come in Egitto, Libano, Siria, dove yahudi (ebreo in arabo) è comunemente usato per accusare gli altri di disonestà, tendenza all’inganno.

E allora per me non era possibile non avere voglia di dire: sono ebreo anche se non lo sono. A volte ho visto, allo specchio, la faccia in prestito, il volto pallido, affilato, la pelle sottile di un ebreo aschenazita. Condannato a una fuga senza fine, come quella di Joseph Roth: ebreo nato nella Galizia austro-ungarica, oggi divisa tra Ucraina e Polonia. Una regione devastata dai pogrom (le distruzioni e i saccheggi contro le comunità ebraiche) già prima della Shoah, e persino dopo. Nel 1946, quindi a guerra finita e nazismo sconfitto, a Kiekce, in Polonia, la popolazione massacrò molti ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento, istigata da voci assurde su rapimenti di bambini, sacrifici rituali. A Parigi, in Rue des Rosiers, ci sono le tracce di quel mondo, quello degli Ostjuden, Ebrei dell’Est: il getelsfish (il pesce ripieno), le aringhe, il sambousek al formaggio. Nei vapori dei vecchi hammam popolari (ormai quasi tutti sostituiti da Spa da albergo), nei cibi come falafel, hummus e shakshuka, trovo invece il sospetto di essere stato (in una vita di cui, per patto misterioso, mai avrò memoria) un ebreo, stavolta, sefardita. La cui fuga senza fine è nel Mediterraneo: scacciato dalla Spagna di Isabella la Cattolica, fuggito in Turchia e da lì nel Maghreb.

Agli ebrei è stato detto, qualunque fosse il luogo in cui si trovavano, che quella non era casa loro. Che dovevano andarsene. Una ragione sufficiente per credere (magari a malincuore, come Primo Levi) alla necessità dello stato di Israele, al suo diritto ad esistere. E poi, c’era il fascino dei kibbutz, nati come comunità socialiste, e di un paese democratico, dotato di istituzioni liberali, avanzato in tema di diritti sociali e civili, in un Medio Oriente pieno di regimi dispotici, confessionali e autoritari, spesso persecutori di donne, omosessuali e minoranze, e in larga parte attraversato da feroci tradizioni di antisemitismo.

Non era difficile, insomma, amare Israele; sentire per quel paese una vicinanza e un’affinità elettiva, pur senza chiudere gli occhi di fronte ai conflitti, alle tragedie (la guerra “difensiva” del ’48, divenuta pretesto per espandersi e cacciare 700 000 arabi dai loro insediamenti), alle difficoltà di trovare una soluzione che garantisse anche agli arabi palestinesi uno stato in cui vivere, liberi, in sicurezza e padroni del loro destino.

Sono stato in Israele nella primavera del 2023, pochi mesi prima del 7 ottobre. Le strade di Tel Aviv erano piene di oppositori al governo Netanyauh e alla sua riforma della giustizia. Nella piazza dove fu ucciso il primo ministro Rabin, nel 1995, un televisore diffondeva le immagini di quel giorno. Rabin, dopo avere firmato gli accordi di Oslo, che aprivano a un autogoverno palestinese e a una prospettiva di convivenza, fu ucciso da un colono israeliano. Il clima di odio era stato alimentato da gruppi estremisti di entrambe le parti e dal partito Likud, di destra nazionalsta: quello che oggi esprime la maggioranza di governo. Un anno dopo, il Likud vinse le elezioni e primo ministro divenne Benjamin Netanyahu. Trent’anni più tardi, il diritto di Israele a difendere la propria esistenza e la bandiera della lotta all’antisemitismo sono stati presi in ostaggio dal nazionalismo e dall’integralismo religioso. Proprio come le lotte dei palestinesi per la loro libertà e indipendenza sono state prese in ostaggio dal fondamentalismo religioso.

E adesso, nell’attacco “preventivo” all’Iran, sembra di vedere realizzarsi un timore di Primo Levi : “si può temere un contagio fra il khomeinismo islamico e il diffondersi dell’integralismo religioso in Israele”, diceva Levi nel 1984, a Gad Lerner, parlando di una progressiva “normalizzazione”, in senso negativo, di quello che era stato – sono sempre parole di Levi – un “paese dei miracoli”. Per molti, purtroppo, Israele è divenuto un nemico, simbolo di violenza, crudeltà, imperialismo, prepotenza. Inutile dire che il mostro dell’antisemitismo trova nuovi pretesti per mostrarsi. “Al momento di marciare molti non sanno che alla loro testa marcia il nemico. La voce che li comanda è la voce del loro nemico”, diceva ancora Brecht. L’Israele d’oggi, obbedendo alla voce che lo comanda, sta distruggendo soprattutto se stesso.

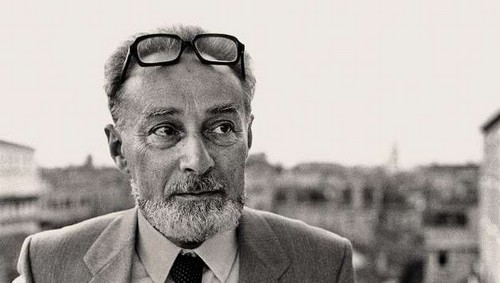

Maurizio Puppo