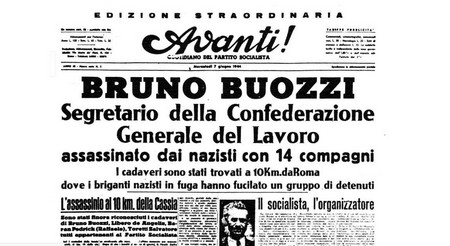

Bruno Buozzi, nell’ottantesimo anniversario del suo assassinio nel 1944 a La Storta, da parte dei nazisti diretti con i prigionieri al nord quando Roma stava per essere liberata dagli Alleati, è stato opportunamente commemorato anche a Parigi nel ricordo del suo esilio al Boulevard Ornano dal 1926 al 1940 e a Tours dopo l’occupazione della capitale dove, in visita alla figlia partoriente, era stato arrestato dai tedeschi nel 1941 per essere consegnato agli italiani che lo avevano condannato al confino a Montefalco.

Il suo legame con Parigi, oltreché per avervi condiviso l’esilio con Filippo Turati (morto nel 1932 a casa sua), il carcere de “La Santé” con Giuseppe Di Vittorio, è stato anche familiare avendo la figlia Iole (1916-2007) sposato Gilles Martinet, socialista di rilievo nelle vicissitudini del rispettivo partito e dei rispettivi movimenti dal dopoguerra fino all’elezione di Mitterrand, Presidente della Repubblica.

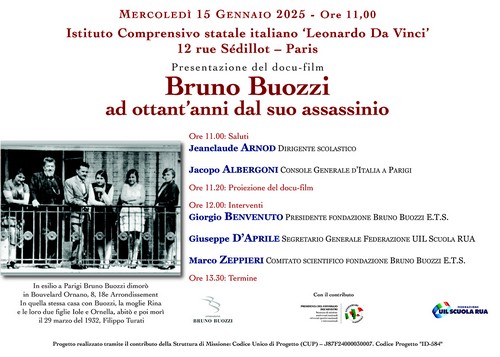

Il Segretario generale della FIOM (dal 1908 al 1925) e Deputato Socialista nelle ultime tre legislature del Regno è stato ricordato il 15 gennaio alla Scuola Italiana di Parigi “Leonardo da Vinci” dal Presidente Giorgio Benvenuto e dal membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Bruno Buozzi” Marco Zeppieri (coautore della raccolta dei suoi Discorsi parlamentari, ed. Biblon 2022) che, insieme al Segretario Generale dell’UIL Scuola Giuseppe D’Aprile, ne hanno evidenziato la figura non solo come sindacalista ma anche come uomo aperto a tutti i diversi contributi affinché gli sviluppi sociali andassero di pari passo con quelli economici.

Spirito che, dopo la presentazione del Preside Jean-Claude Arnod, il Console Generale Jacopo Albergoni ha immediatamente richiamato agli studenti, esortandoli a trovare il risultato del ricordo di Buozzi nell’articolo 1 e nel titolo III della Costituzione, di cui è confermata l’attualità proprio perché ne sono conseguiti insieme il progresso sociale e quello economico.

Buozzi, nel ricordo di Benvenuto e degli altri oratori, è stato dunque più “riformista” che “riformatore”, nel senso che le riforme progrediscono opponendo non gli slogans al sistema ma quelle lotte sindacali anche dure e lunghe che portano ai miglioramenti con i contratti collettivi: anche se cambiassero i nomi dei sindacati, pur di non tornare indietro, e tantopiù in un sistema costituzionale e una forma di governo meno “individualistici” e più “collettivistici”.

Così aveva agito Buozzi, capo della FIOM (Federazione Italiana Operai Metallurgici) nel 1913 (ottenendo tra l’altro la riduzione delle ore lavorative), e così egli, nella corrente appunto “riformista” del Congresso Socialista del 1921 a Livorno, si era unito nel “Partito Socialista Unitario” ai più “gradualisti” Turati e Matteotti; finché dopo il rapimento di questi e la secessione all’“Aventino” nel 1924, e dopo aver preso la guida della Confederazione Generale del Lavoro nel 1925, in seguito alla soppressione delle libertà costituzionali del 1926 l’aveva ricostituita in esilio a Parigi. Da “gradualista” concreto egli aveva agito pure quando Badoglio nel 1943 lo aveva posto al vertice del ricostituendo sindacato dell’Organizzazione dei lavoratori dell’industria, e aveva così siglato con la Confederazione degli Industriali l’accordo di ripristino delle norme sindacali abolite nel 1925.

Così aveva agito Buozzi, capo della FIOM (Federazione Italiana Operai Metallurgici) nel 1913 (ottenendo tra l’altro la riduzione delle ore lavorative), e così egli, nella corrente appunto “riformista” del Congresso Socialista del 1921 a Livorno, si era unito nel “Partito Socialista Unitario” ai più “gradualisti” Turati e Matteotti; finché dopo il rapimento di questi e la secessione all’“Aventino” nel 1924, e dopo aver preso la guida della Confederazione Generale del Lavoro nel 1925, in seguito alla soppressione delle libertà costituzionali del 1926 l’aveva ricostituita in esilio a Parigi. Da “gradualista” concreto egli aveva agito pure quando Badoglio nel 1943 lo aveva posto al vertice del ricostituendo sindacato dell’Organizzazione dei lavoratori dell’industria, e aveva così siglato con la Confederazione degli Industriali l’accordo di ripristino delle norme sindacali abolite nel 1925.

Buozzi preferiva il “noi” all’”io” di fronte alla controparte, “noi” ancora più solido se costituito dall’unione con gli altri. Se per ipotesi nel 1924 nel “noi” fossero stati insieme don Sturzo e Turati (impediti dai propri ambiti cattolico e socialista), ci sarebbe forse stato un rallentamento del regime? Ma se nel 1944 nel “noi” non fossero stati insieme Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi ed Emilio Canevari (in sostituzione di Buozzi appena ucciso), la mancata creazione della CGIL (con le loro firme per conto rispettivamente del PCI, della DC e dei socialisti) non avrebbe rallentato il progresso sociale e quello economico? Analogamente, se avesse avuto successo il “noi” costituito nel 1993 da Benvenuto (segretario del PSI), Occhetto (segretario del PDS) e Vizzini (segretario del PDSI) per la proposta di riforma elettorale a doppio turno sul modello francese, questa sarebbe stata migliore delle successive?

Arnod ha dunque offerto con Albergoni, Benvenuto, Zeppieri e D’Aprile una lezione sia di democrazia in antagonismo alla dittatura, sia di riflessione sulle metodologie per i progressi sociali, nella sede più appropriata per le nuove generazioni.

Lodovico Luciolli