Dans les années 70, Martine Storti était féministe (elle l’est toujours !) et aussi journaliste à Libération, exactement de 1974 à 1979. A ce double titre, elle a participé aux grands moments du MLF (Mouvement de libération des femmes) en France mais aussi en Italie.

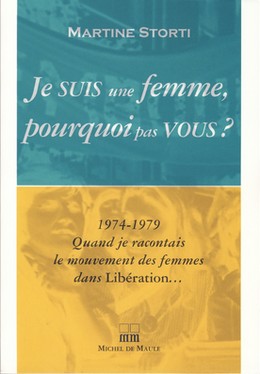

Dans un ouvrage paru cette année, à l’occasion de la célébration des 40 ans du MLF, «Je suis une femme pourquoi pas vous ? 1974-1975 : Quand je racontais le mouvement des femmes dans Libération» (Editions Michel de Maule), elle publie les articles qu’elle a écrits à l’époque, articles qui nous font voyager dans la vie des femmes d’alors.

Ce livre passionnant contient plusieurs articles consacrés à la situation des femmes italiennes, aux luttes des féministes de la péninsule, dans l’Italie des «années de plomb», où le terrorisme rouge et noir affronte Etat et gouvernement, tandis que la société italienne, elle, se met, malgré tout, à respirer plus librement.

Année 2010, année de célébration des 40 ans du MLF, le mouvement de libération des femmes. Ah, elles en avaient, de l’énergie, de la colère, de l’inventivité, de l’insolence les dizaines, puis les centaines, puis les milliers de femmes, jeunes et moins jeunes qui, tout au long de la décennie 70, ont provoqué bien des bouleversements dans de très nombreux pays !

Année 2010, année de célébration des 40 ans du MLF, le mouvement de libération des femmes. Ah, elles en avaient, de l’énergie, de la colère, de l’inventivité, de l’insolence les dizaines, puis les centaines, puis les milliers de femmes, jeunes et moins jeunes qui, tout au long de la décennie 70, ont provoqué bien des bouleversements dans de très nombreux pays !

«Un enfant, si je veux, quand je veux» «Pas d’enfants à la chaîne, pas de chaîne pour les enfants», criaient-elles dans les rues pour obtenir l’avortement libre et gratuit, la contraception pour toutes, manière de commencer à avoir maîtrise de son corps et sexualité libre, en tout cas libérée de la peur ancestrale de la grossesse non désirée.

Elles criaient cela et bien d’autres choses encore. C’est qu’elles s’étaient, ces féministes des années 70, mises en lutte, en marche et en mouvement pour en finir avec des siècles de discriminations, d’oppressions, d’empêchements de vivre et de s’épanouir.

Au bureau ou à l’usine, à l’école, à la maison, dans la cuisine et dans la chambre à coucher, dans les ministères et les assemblées, dans les rues, dans les livres, les films, les chansons, elles voulaient que ça change, que tout change pour elles, pour leurs mères et pour leurs filles, celles qui étaient déjà nées et celles qui allaient naître.

Celles donc qui ont trente ou quarante ans aujourd’hui, qui ne connaissent pas très bien de quoi elles sont les héritières. D’où cette idée de «célébrer» les 40 ans du MLF, pour rappeler ce qui s’est passé, quelles ont été les luttes, les victoires et les défaites, le chemin parcouru. Pour évaluer aussi celui qui reste à parcourir pour qu’enfin se conjuguent, pour toutes, toutes les femmes, les femmes d’ici et les femmes d’ailleurs, égalité et liberté.

De ces années-là, dont j’étais, je garde une mémoire vive, en particulier une mémoire de l’Italie où je suis alors allée à plusieurs reprises. Car elles s’y étaient mises aussi les Italiennes, à peu près au même moment que les Françaises, à dire non, à revendiquer, à inventer une autre manière d’être une femme, elles qui vivaient dans un pays aux contrastes saisissants.

De ces années-là, dont j’étais, je garde une mémoire vive, en particulier une mémoire de l’Italie où je suis alors allée à plusieurs reprises. Car elles s’y étaient mises aussi les Italiennes, à peu près au même moment que les Françaises, à dire non, à revendiquer, à inventer une autre manière d’être une femme, elles qui vivaient dans un pays aux contrastes saisissants.

A Salerne, dans le sud de l’Italie, un médecin prenait 300 000 lires pour refaire un hymen à la femme désirant paraître vierge la nuit de ses noces Mais ce maintien du tabou de la virginité cohabitait avec une loi en faveur de l’avortement, avec des luttes contre le viol, des articles multiples sur la sexualité féminine, l’homosexualité.

Dans cette Italie de 1977, la manifestation à Rome de 50 000 femmes avait largement contribué, quelques mois auparavant, à la chute du gouvernement Moro, tandis qu’à gauche et à l’extrême-gauche, le féminisme provoquait aussi une crise : crise du militantisme, crise de la ligne politique.

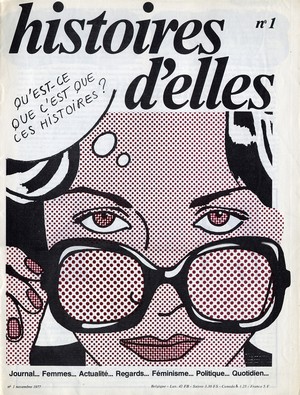

«Les sorcières sont en marche» disaient celles qui développaient journaux et radios, exigeaient l’égalité dans le travail, ou se battaient contre le viol et pour l’avortement.

Qu’il était cher à mon cœur le vieux et somptueux palais que les féministes romaines squattaient via del Governo Vecchio, un palais Renaissance, avec ses salles au plafond très haut, ses immenses couloirs, ses grands escaliers de pierre. Les militantes avaient contraint la municipalité à remettre l’eau, l’électricité, à brancher le téléphone afin de pouvoir installer une crèche, établir le siège du journal Quotidiano donna, tenir réunions et rencontres… Chaque fois je retrouvais là Manuela, Daniela, Evelina, Grazia, tant d’autres… Nous faisions des dîners joyeux dans un trattoria voisine ou piazza Farnèse, tout près de la petite librairie féministe (aujourd’hui disparue), Il tempo ritrovato, juste en face de l’ambassade de France.

Un an plus tard, la lutte contre l’Etat que les Brigades rouges prétendaient mener prenait des formes de plus en plus violentes avec en particulier l’enlèvement, en plein cœur de Rome, du président de la Démocratie-chrétienne, Aldo Moro, puis son assassinat, après 55 jours de détention. Le slogan «Non aux BR et non à l’Etat» résumait alors la position de la plupart des féministes italiennes, toujours très dynamiques et inventives, même si un fossé commençait à se creuser entre les «historiques» et quelques jeunes femmes qui, tout en se réclamant du féminisme, ne disaient pas non à une certaine forme de violence.

Martine Storti

***

Extraits du livre « Je suis une femme, pourquoi pas vous ? »

4 février 1977: les médecins d’un hôpital refusent l’avortement d’une jeune fille de 15 ans, violée par son frère.

Le 21 janvier dernier, la chambre des députés a adopté la loi sur l’avortement. D’ici Pâques, le Sénat doit à son tour se prononcer et les modifications proposées par certains sénateurs risquent de retarder considérablement un vote définitif. Par ailleurs, les polémiques continuent. L’église organise marches et prières pour «défendre la vie» tandis que le parti radical exige que la femme n’ait pas à passer devant une commission médicale lorsqu’elle veut avorter. La bataille commencée il y a presque quatre ans maintenant, continue donc. Elle a été l’une des batailles les plus importantes de l’extrême gauche italienne et du mouvement féministe. Elle a mis en crise le gouvernement et les institutions ; elle a permis aussi de poser les problèmes des femmes – ceux de leur sexualité, de leur droit à disposer de leur propre corps – et ouvert la perspective d’une médecine différente.

San Lorenzo, un quartier populaire de Rome. Au 100 de la via dei Sabelli, un collectif féministe de quartier a loué dans un vieil immeuble un petit appartement de deux pièces. Une petite entrée, une pièce avec des chaises qui fait fonction de salle d’attente et de salle de réunions, une autre pièce plus petite avec une table gynécologique. Depuis un an l’appartement est un centre non officiel d’orthogénie. Il est animé par une quarantaine de femmes, la plupart sont étudiantes ou employées, une est assis¬tante sociale, une autre est gynécologue. La majorité donc n’est pas spécialiste. Mais toutes ont voulu concrètement aider et informer les femmes sur la contraception et l’avortement. Tous les jours, à partir de 17 heures, de nombreuses femmes y viennent. Des femmes. de San Lorenzo mais aussi des femmes d’autres quartiers de Rome, voire de banlieues ou de villes voisines. Pour des consultations, pour des séances de self help mais surtout pour trouver une solution à leur problème d’avortement. Elles ne veulent ni de la faiseuse d’ange, ni des cliniques privées où les « cuillères d’or », c’est ainsi qu’on nomme en Italie les médecins qui profitent de l’interdiction de l’avortement, prennent de 600 000 à un million de lires pour faire un avortement (en Italie, il y a près de trois millions d’avortements clandestins par an). Le vendredi est le jour de la plus grosse affluence. Cinquante femmes en moyenne passent au centre, elles en ont entendu parler par des amies, par la bouche à oreille. Les discussions ont lieu en groupe.

San Lorenzo, un quartier populaire de Rome. Au 100 de la via dei Sabelli, un collectif féministe de quartier a loué dans un vieil immeuble un petit appartement de deux pièces. Une petite entrée, une pièce avec des chaises qui fait fonction de salle d’attente et de salle de réunions, une autre pièce plus petite avec une table gynécologique. Depuis un an l’appartement est un centre non officiel d’orthogénie. Il est animé par une quarantaine de femmes, la plupart sont étudiantes ou employées, une est assis¬tante sociale, une autre est gynécologue. La majorité donc n’est pas spécialiste. Mais toutes ont voulu concrètement aider et informer les femmes sur la contraception et l’avortement. Tous les jours, à partir de 17 heures, de nombreuses femmes y viennent. Des femmes. de San Lorenzo mais aussi des femmes d’autres quartiers de Rome, voire de banlieues ou de villes voisines. Pour des consultations, pour des séances de self help mais surtout pour trouver une solution à leur problème d’avortement. Elles ne veulent ni de la faiseuse d’ange, ni des cliniques privées où les « cuillères d’or », c’est ainsi qu’on nomme en Italie les médecins qui profitent de l’interdiction de l’avortement, prennent de 600 000 à un million de lires pour faire un avortement (en Italie, il y a près de trois millions d’avortements clandestins par an). Le vendredi est le jour de la plus grosse affluence. Cinquante femmes en moyenne passent au centre, elles en ont entendu parler par des amies, par la bouche à oreille. Les discussions ont lieu en groupe.

Les prix pour Londres varient selon l’état de la grossesse. Aux 100 000 lires du voyage en avion et de l’hébergement, il faut ajouter 90 000 lires pour une grossesse de 13 semaines, 120 000 lires pour une grossesse de 14 à 17 semaines, 210 000 lires pour une grossesse de 18 à 20 semaines. Les femmes partent le samedi matin et rentrent le lundi. Celles qui ne peuvent payer tout ou partie de la somme demandée sont le plus souvent prises en charge collectivement.

Dans les cas les plus extrêmes, l’avortement est pratiqué à Rome, selon la méthode Karmann. Ce qui se passe via dei Sabelli n’est pas officiel, ce n’est pas non plus clandestin. Une dizaine de centres comme celui-là existent à Rome, il en existe dans la plupart des grandes villes italiennes Ils sont l’une des réponses des féministes à l’interdiction de l’avortement. Le gouvernement le sait et n’intervient pas : en trois ans, la mobilisation a été massive et la répression directe n’est plus possible.

Dans les cas les plus extrêmes, l’avortement est pratiqué à Rome, selon la méthode Karmann. Ce qui se passe via dei Sabelli n’est pas officiel, ce n’est pas non plus clandestin. Une dizaine de centres comme celui-là existent à Rome, il en existe dans la plupart des grandes villes italiennes Ils sont l’une des réponses des féministes à l’interdiction de l’avortement. Le gouvernement le sait et n’intervient pas : en trois ans, la mobilisation a été massive et la répression directe n’est plus possible.

Tout a commencé en 73 avec la tenue à la faculté de médecine de Rome d’un meeting organisé par Il Manifesto (Le Manifeste) et le mouvement féministe romain. Participaient à ce meeting Gisèle Halimi et Marie-Claire Chevalier qui racontent ce qui se passe en France, en particulier lors du procès de Bobigny [[Procès intenté en octobre 1972 à une jeune fille de 17 ans, Marie-Claire Chevalier, qui, étant enceinte après un viol, a avorté avec l’aide de sa mère. Gisèle Halimi était son avocate]]. Le processus est déclenché, il n’est pas encore arrêté. En juin 73, une féministe de Padoue décide de transformer son procès pour avortement en procès politique et quelques mois plus tard, en septembre se crée à Milan, à l’initiative du parti radical, le CISA (centre d’information pour la contraception et l’avortement). Ce centre organise les premiers voyages à Londres et pratique les premiers avortements selon la méthode Karmann. La répression suivra : en janvier 74 à Trente le procureur de la République inculpe 263 femmes pour avortement, en janvier 75, c’est un chef de clinique qui est arrêté à Florence, dans le même temps quarante femmes sont inculpées. Quelques jours plus tard, Adèle Faccio, présidente du CISA est arrêtée à Rome.

Les ripostes massives accompagnent les tentatives de ré¬pression : manifestation de plusieurs dizaines de milliers de femmes à Florence, Rome, Milan, Turin auxquelles se joignent les militants des groupes extra¬parlementaires. En avril 75 se crée le CRAC (comité romain pour l’avortement et la contraception) ; à la différence du CISA qui est mixte, le CRAC est une initiative du mouvement féministe et les collectifs se multiplient ainsi que les centres comme celui de San Lorenzo. Les partis politiques réagissent aussi : de février à mars tous les grands partis italiens déposent un projet de loi. Et le 18 février la cour constitutionnelle décriminalise l’avortement thérapeutique. Un tout petit premier pas qui n’empêchera pas la mobilisation de continuer. Autodénonciations et manifestations se multiplient jusqu’à la grande manifestation à Rome d’avril dernier : 50 000 femmes sont dans la rue. Quelques jours plus tard, le gouvernement Moro tombe.

Une loi vient d’être votée au parlement. Elle est un énorme progrès par rapport à la grossesse et est remboursé par la sécurité sociale. La femme qui désire avorter doit passer devant une commission médicale qui essaie de la convaincre de ne pas avorter. Si au bout d’une semaine, la femme maintient sa position, le médecin signe une autorisation. Mais il a le droit de refuser de pratiquer l’avortement (en vertu de la clause de conscience) et devra avoir cinq ans au moins d’ancienneté, ce qui exclut tous les jeunes médecins qui, au sein du très réactionnaire corps médical italien, sont les seuls favorables à l’avortement. Une toute récente affaire vient d’ailleurs de confirmer les craintes exprimées par le mouvement féministe à l’égard du corps médical. Une jeune fille de 15 ans, enceinte de son frère après un viol, a voulu se faire avorter. Son cas correspondait parfaitement à celui prévu par la législation antérieure à la loi qui vient d’être votée : l’avortement thérapeutique. Pourtant personne, à l’hopital de Prato en Toscane n’a voulu pratiquer l’avortement. Le chef de service est contre. Dix médecins sont sous ses ordres, sept d’entre eux, en vertu de la clause de conscience, ont refusé de pratiquer l’avortement. Sur les trois autres (favorables) deux étaient absents, et la doctoresse présente n’avait jamais fait d’avortement de sa vie. L’affaire, rendue publique avant-hier suscite beaucoup de remous en Italie. Car rien ne garantit qu’elle ne peut se reproduire ailleurs. La loi certes, est votée. Mais, pour son application, une nouvelle bataille commence.

Avril 1978 : Carnets romains : les féministes à l’heure de la violence.

«Avoir fait une rencontre aujourd’hui n’est pas neutre, nous démontrons que nous voulons défendre nos espaces, notre possibilité de parler et d’agir. Quelle contribution pouvions-nous apporter dans la situation actuelle sinon celle d’affronter le problème de la violence en partant de celle que chacune personnellement subit ou dont elle est porteuse ? Quand le féminisme est né on nous disait que nous étions en dehors de la réalité. Nous avons démontré, notre mouvement à démontré le contraire. Et nous sommes l’unique mouvement qui aujourd’hui encore existe et qui veut continuer à croître…»

«Avoir fait une rencontre aujourd’hui n’est pas neutre, nous démontrons que nous voulons défendre nos espaces, notre possibilité de parler et d’agir. Quelle contribution pouvions-nous apporter dans la situation actuelle sinon celle d’affronter le problème de la violence en partant de celle que chacune personnellement subit ou dont elle est porteuse ? Quand le féminisme est né on nous disait que nous étions en dehors de la réalité. Nous avons démontré, notre mouvement à démontré le contraire. Et nous sommes l’unique mouvement qui aujourd’hui encore existe et qui veut continuer à croître…»

Lundi de Pâques, dans le grand amphithéâtre de l’université de Rome, la rencontre sur la violence contre les femmes s’achève. Sandra, de la rédaction du mensuel féministe Effe, répond à la remarque d’une française qui s’étonnait du silence observé sur la situation politique en Italie, avec tout ce qu’elle charrie de violence, justement.

Pendant trois jours en effet, à la Maison des Femmes, via del Governo Vecchio, puis à l’université de Rome, les commissions et les débats se sont multipliés sur la violence dans la famille, dans le couple, dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, dans la sexualité, sur la violence entre les femmes aussi. Cette rencontre, décidée depuis plusieurs mois, était organisée non par l’ensemble du mouvement féministe italien mais par l’une de ses composantes les plus modérés, le MLD (Mouvement de Libération des Femmes), auquel Effe, plus «radical» que le MLD, avait, pour la circonstance, apporté sa caution. La participation est moindre que celle attendue : pas plus de 2 000 femmes, la plupart du MLD. Ni les femmes des collectifs féministes indépendants, ni les «féministes historiques», ni les jeunes de l’Autonomie ne sont là. Quelques-unes d’entre elles passent sans intervenir, comme si elles savaient à l’avance ce qui allait se dire et l’inutilité de prendre la parole. Le rassemblement de Pâques à Rome ne peut donc donner une image générale du mouvement italien même si certains de ses aspects peuvent fonctionner comme symptômes[…]

Le mouvement des femmes en Italie demeure le seul mouvement social encore fort et la moindre des initiatives, de ses prises de positions, sont examinées à la loupe. A preuve l’importance que la presse accorde à ce qu’il fait. En France, une rencontre comme celle du week-end de Pâques n’aurait donné lieu, sauf exception, qu’à des entrefilets ; en Italie, la quasi-totalité des journaux lui ont consacré plusieurs colonnes. Tous d’ailleurs ont regretté que les féministes italiennes ne condamnent pas les Brigades Rouges et ne s’inscrivent pas dans l’union sacrée pour «la défense de l’État et de la démocratie».

Depuis un an environ les féministes sont sommées de prendre position contre la violence des «terroristes» D’où leur méfiance et leur silence au moins public, leur refus aussi de s’engouffrer dans des échéances qui ne sont pas nécessairement les leurs. Pourtant depuis un an, le débat existe, alimenté par les différentes actions et manifestations menées à partir du printemps 77, par les étudiants, les «emarginati», les «exclus» ; elles ont été violentes, marquées par des affrontements très durs avec la police, et des morts ; celle, notamment, de Giorgiana Massi, tuée à Rome au cours d’une manifestation.

«Lorsqu’on a essayé de discuter de la situation politique, raconte Anna-Luisa qui travaille à la librairie féministe Le temps retrouvé, à Rome, nous avons vu qu’on risquait la mort du mouvement. Nous nous sommes aperçues que nous étions héritières de nos positions politiques antérieures. Nous avons compris que nous n’avions pas encore créé nos moyens d’analyses politiques ou sociaux. En même temps nous savions que nous ne pouvions pas participer à la politique comme avant ; donc, nous prenons notre temps, nous choisissons de ne pas nous détourner de nous ; la violence est devenue une chose quotidienne, évidente, nous devons préserver nos temps et nos espaces.»

Cette position n’est pas propre à Anna-Luisa. Nombre de féministes italiennes décident de maintenir le séparatisme comme garantie ou comme tentative de garantie d’existence. D’autant que tout ce qui s’affirme comme «différent» risque bien de subir les conséquenses de l’union sacrée actuellement en vigueur. «Ce que nous cherchons à analyser, précise Giovanna qui participe à l’un des plus vieux collectifs romains et l’un des plus radicaux, celui de Pompeo Magno, c’est la tentative de criminaliser tout ce qui est différent, tout ce qui refuse de s’inscrire dans l’union PC-DC (parti communiste et démocratie-chrétienne). Actuellement, on cherche à isoler les autonomes ou la gauche extra-parlementaire. Les féministes commencent à être regardées comme des marginales et dans la situation actuelle il n’est pas sûr que nous puissions continuer à mener des actions comme nous l’avons fait jusqu’à présent. L’occupation de Governo Vecchio, par exemple, ne serait probablement plus possible aujourd’hui. A Gênes, des femmes qui collaient des affiches pour la journée du 8 mars ont été arrêtées et emprisonnées pendant une semaine. La manifestation du 8 mars à Rome a d’abord été interdite, pourtant c’était avant l’enlèvement de Moro».

Ce sont aussi les féministes de Pompeo Magno qui, lors du mot d’ordre de grève lancé par les syndicats après l’enlèvement du leader démocrate-chrétien, ont rétorqué : «Quand lancerez-vous une grève pour une femme morte lors d’un avortement ?» «Face à la situation politique actuelle, enchaîne Giovanna, et aux risques qui pèsent sur tout le monde et le mouvement des femmes en particulier, je n’ai pas envie de répondre par la violence ; les féministes sont porteuses d’une révolution pacifique mais je me demande si c’est parce que nous n’avons pas les ins¬truments de la violence ou si c’est parce que nous sommes réellement pacifiques ? Je pense qu’il faut trouver des formes de résistance et de lutte contre le système qui soient plus radicales que la lutte spontanée, individualiste, en franc-tireur, préconisée par certains à l’heure actuelle»

La formule «non à l’Etat non aux BR», résume assez bien la position de la quasi totalité du mouvement féministe. Une position qui explique les distances prises par l’UDI (l’Union des femmes italiennes, proche du parti communiste) avec les collectifs féministes ainsi que les différences surgies depuis un an entre celles qu’on appelle ici «les féministes historiques» et les plus jeunes, notamment les femmes de l’autonomie venues à la politique, et pour certaines d’entre elles au féminisme, lors du mouvement du printemps dernier. Pour les «anciennes» les femmes «autonomes» sont surtout «les femmes des autonomes». Les «nouvelles» reconnaissent que les historiques ont produit il y a quelques années une vraie cassure mais qu’elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes.

D’où une série de questions, sans réponse définitive pour l’instant : le séparatisme du mouvement féministe doit-il continuer à être total ? Comment s’inscrire ni dans la logique de la marginalité ni dans celle de l’Etat ? Comment se confronter aux institutions sans s’y faire piéger ? Comment mesurer l’impact du féminisme sur des couches plus larges que les intellectuels ou les petites bourgeoises ? Comment, dans une période de crise sociale et politique, continuer, à lutter y compris sur son propre terrain ? Comment enfin continuer à affirmer le mouvement des femmes comme force politique ?

Le 8 mars, 20 000 femmes étaient dans la rue à Milan, plusieurs milliers à Turin, 50 000 à Rome. L’UDI avait appelé à des manifestations séparées, en qualifiant les féministes de fractionnistes. Mais les fractionnistes étaient 50 000, les unitaires moins de 3000. «Nous ne savions pas ce qu’allait être la manifestation, raconte Laura, nous étions nombreuses, on était là, on n ‘a rien crié pendant trois heures. Nous affirmions une présence avec laquelle tout le monde va compter mais il n’y avait pas de contenu, aucune proposition, on disait seulement : on est là, toutes ensembles».

29 janvier 1979 : Rome : au siège de Radio Città Futura, attentat fasciste à la mitraillette pendant une émission de Radio donna

«Bonjour à toutes, aujourd’hui c’est mardi et nous, ponctuelles comme des horloges, nous sommes là». C’est mardi, en effet, le jour où, sur les antennes de Radio Città Futura, l’une des radios libres de l’extrême gauche romaine, est diffusée l’émission du collectif des Casalinghe (femmes au foyer). Mais ce mardi 16 janvier 79 est un peu différent des autres. Le mardi précédent, à la même heure, 10 heures du matin, trois fascistes des NAR (Noyaux armés révolutionnaires) avaient fait irruption dans le petit studio de RCF. A coups de cocktails Molotov, de pistolets et de mitraillettes, ils avaient gravement blessé les cinq femmes qui, ce jour-là, faisaient l’émission en direct.

«Bonjour à toutes, aujourd’hui c’est mardi et nous, ponctuelles comme des horloges, nous sommes là». C’est mardi, en effet, le jour où, sur les antennes de Radio Città Futura, l’une des radios libres de l’extrême gauche romaine, est diffusée l’émission du collectif des Casalinghe (femmes au foyer). Mais ce mardi 16 janvier 79 est un peu différent des autres. Le mardi précédent, à la même heure, 10 heures du matin, trois fascistes des NAR (Noyaux armés révolutionnaires) avaient fait irruption dans le petit studio de RCF. A coups de cocktails Molotov, de pistolets et de mitraillettes, ils avaient gravement blessé les cinq femmes qui, ce jour-là, faisaient l’émission en direct.

Anna devait recevoir six balles de pistolet dans les jambes et au ventre ; les chirurgiens lui enlèveront une partie du gros intestin et l’utérus pour la sauver. Gabriella, Roseta et Linda seront atteintes de plusieurs balles dans les jambes. Nunni était gravement brûlée au visage et à la main droite. Sauf Nunni, toutes sont encore à la polyclinique de Rome et aucune n’est prête d’oublier ce qui s’est passé pour elles le 9 janvier. Mais toutes ont immédiatement décidé de continuer estimant qu’«une mitraillette ne les fera pas taire», et jugeant, comme Nunni, que «l’aventure n’est pas finie».

«Je ferai l’assaut final», dit-elle. Dès le mardi suivant, elle a donc repris, malgré son mauvais état physique, les émissions sur RCF dont le studio avait été remis en état grâce à l’aide de coopératives ouvrières et aux dix millions de lires reçus en souscription en moins d’une semaine. Une émission plus courte que d’ordinaire destinée à montrer que le collectif des Casalinghe, créé en juin 77, était toujours là et que les femmes ne «reprendraient pas l’habitude de renoncer».

D’ailleurs, le jour de l’attentat, avant même d’aller à l’hôpital pour se faire soigner, Nunni était présente sur les ondes d’une autre radio libre, Onda rossa, pour raconter l’assaut des fascistes. Une conduite qui symbolise bien l’espèce de passion, de volonté de lutte qui animent Nunni et les autres femmes du collectif romain des Casalinghe. Il ne regroupe pas des « féministes traditionnelles », si j’ose dire, mais des femmes qui, pour la plupart, ont découvert, il n’y a pas plus d’un an, le féminisme et une certaine forme de libération et de liberté. La plus jeune a 18 ans, la plus âgée 66, mais la plupart ont plus d’une cinquantaine d’années. Elles ont passé toute leur vie au foyer, à s’occuper des enfants et des tâches ménagères.

Et puis, un jour, parce que sur Radio Donna, la radio féministe romaine, un appel est lancé pour la constitution d’un collectif de Casalinghe, elles se sont décidées à sortir de chez elles et à aller à des réunions de femmes. «Nous recevions tellement de coups de téléphone de Casalinghe», me raconte Rosema, âgée d’une cinquantaine d’années et qui participe quasiment depuis le début à Radio Donna, «qu’il nous a semblé nécessaire de lancer cette idée du collectif. La première fois, nous nous sommes retrouvées pas plus de six ou sept mais au fil des semaines, d’autres femmes sont venues ; maintenant, nous sommes une cinquantaine».

Paola a 55 ans, elle est mariée depuis trente ans avec un petit artisan et est mère de deux filles âgées aujourd’hui de 22 et 27 ans. Elle habite à la périphérie de Rome, le long de la via Appia Nuova ; là, elle a élevé ses enfants, elle s’est occupée de sa maison et au fil des années, elle a essayé «de joindre les deux bouts», en faisant ainsi que nombre de femmes au foyer italiennes, du travail au noir. Le matin, seule chez elle, elle s’est mise à écouter Radio Donna, sur les conseils de ses filles. Un jour, elle entend l’appel pour un collectif de Casalinghe et après de nombreuses hésitations, décide de se rendre à la première réunion qui se tenait à la Maison des femmes, via del Governo Vecchio.

«Pour moi, aller à Governo Vecchio, pour la première réunion, me dit-elle, c’était comme aller en France». Premier pas de liberté qui peut sembler dérisoire mais qui, pour Paola, a représenté beaucoup. «A cette réunion, j’ai senti une chaleur, une joie, une communication que je n’avais jamais ressentie auparavant. Ensuite, tous les lundis, je suis retournée là-bas, je laissais tout pour aller aux réunions, j’y allais même si le ménage n’était pas bien fait ou le repas du soir pas préparé». C’est que Paola découvrait le lundi la possibilité de parler de sa vie à d’autres femmes, et pour la première fois, rencontrait des amies en dehors de la famille ou des voisins. Une découverte qu’elle symbolise à travers l’achat d’un petit agenda où elle a noté au fil des semaines les noms et le téléphone de toutes les femmes qu’elle a rencontrées. D’autres «aventures» sont arrivées depuis à Paola : oser aller au cinéma toute seule, participer à des manifestations de femmes, retourner à l’école dans le cadre des 150 heures [[Congé pour la formation des adultes]].

Paola, comme la plupart des autres femmes du collectif, découvre donc avec quelques années de retard, la sororité, le mouvement des femmes et un début de libération personnelle. N’attendez d’ailleurs pas que ces casalinghe indignes vous tiennent des discours jamais entendus. L’important, c’est qu’ils soient tenus par des femmes nouvelles, et qu’à travers ce collectif et l’écoute importante de ces émissions sur Radio Donna, d’autres milieux sociaux, d’autres classes d’âge s’inscrivent dans un mouvement qui en apparence du moins, semblait subir un certain essoufflement. Chantal, une vieille féministe et une ancienne animatrice de Radio Donna me le confirme : « Au début, dit-elle, les émissions des casalinghe nous ont posé beaucoup de problèmes. On trouvait qu’elles n’avaient pas le bon langage, qu’elles étaient trop «maternelles» qu’elles n’étaient pas assez féministes. Nous, on avait les bons thèmes, le bon langage, mais aussi beaucoup de cynisme après plusieurs années de mouvement. Elles, elles ont un sens de la révolte fantastique.»

Un «sens de la révolte» qui n’a pas manqué de susciter des tensions au sein de Radio Donna. En septembre dernier, les transmissions s’étaient d’ailleurs quasiment arrêtées, seules continuaient les casalinghe qui se sentaient investies d’une énorme responsabilité. «Chaque mardi, des milliers de femmes nous attendent, dit Rosema, on n’a pas le droit de ne pas être là, d’avoir des états d’âme comme certaines féministes intellectuelles qui réfléchissent tellement qu’elles ne font plus rien». Et à Governo Vecchio, elles ont été pendant un certain temps, assez mal acceptées. «On nous demandait toujours ce que nous, les vieilles, on faisait là», me dit Claudia. Cette «volonté militante», qui anime le collectif, va peut-être à l’encontre d’une certaine désespérance cynique justement à laquelle les féministes romaines comme l’extrême gauche d’ailleurs, n’ont pas échappé ces derniers temps. Mais c’est une volonté qui vient de loin. «Vous les jeunes, me dit Nunni, vous avez vécu rapidement dans un climat d’émancipation, moi j’ai dû lutter durement pour échapper aux coups de mon mari et pour élever mes quatre enfants. Qui, plus que nous, peut dire : on a lutté ? C’est pour ça que la rage ne me quitte pas». Une rage que Nunni est plus que jamais décidée à ne plus retourner contre elle-même. «Je suis contre la violence mais si Anna était morte de ses blessures, je crois que moi aussi j’aurais pris la mitraillette. Les fascistes, je les connais, il y en a dans mon quartier. L’année dernière, ils ont tabassé mon fils. Oui, si Anna était morte, j’aurais tiré».

«Ce qu’il faut, dit-elle, c’est que les femmes commencent à penser qu’elles peuvent respirer la liberté, qu’elles y ont droit et qu’elles n’ont pas toute leur vie à être des esclaves. C’est pour cela que je faisais les émissions de radio, pour leur dire ça».

[…] Dans les jours qui ont suivi l’attentat, les polémiques n’ont pas manqué à Rome. Pour la quasi totalité des féministes, ce sont les femmes qui ont été visées et particulièrement celles qui, jadis cantonnées au foyer, se mettent à sortir de chez elles et à devenir des «protagonistes sociales». Certaines femmes du mouvement soulignaient d’ailleurs une continuité entre un «fascisme», quotidien subi par les femmes et la violence armée qui s’est, à l’occasion de l’attentat, exprimée contre elles. Le texte issu de l’assemblée générale qui s’est tenue après l’attentat était sur ce point explicite : «Nous ne voyons là qu’un nouvel épisode des attaques répétées et venant de tout bord contre la vie des femmes : excommunier celles qui avortent après avoir subi la violence de la sexualité masculine, tirer contre celles qui osent sortir de leur maison et parler à toutes les femmes par le biais de la radio. Une force que l’homme croit pouvoir reconquérir sur notre corps contre toute notre volonté de vie autonome».

D’autres plus «modérées» (?), plus «aveugles» (?) ou plus «gauchistes» (?) estimaient que l’extrême gauche dans son ensemble était visée, les femmes n’étant en quelque sorte qu’une «cause occasionnelle». D’où aussi des dissensions sur la riposte à apporter. Si toutes étaient d’accord pour une manifestation autonome des femmes qui eut lieu le lendemain de l’attentat, certaines estimaient aussi que les femmes devaient participer à une riposte antifasciste mixte et se trouvaient en désaccord avec l’un des mots d’ordre de la manifestation des femmes : «le féminisme est le véritable antifascisme». Le mercredi 10 janvier, il y eut donc 30.000 femmes dans les rues de Rome. Mais une semaine plus tard, le jeudi 18, le mouvement féministe n’appelait pas en tant que tel à la manifestation organisée par Radio Città Futura et soutenue par l’ensemble de l’extrême-gauche.

L’attentat contre Radio Donna a fait certes partie d’un ensemble qui en moins d’une semaine, a visé radio, journaux, librairies, partis et syndicats. Mais tous les lieux de femmes romains ont aussi reçu une série de menaces et l’une des librairies féministes, L’Erba voglio, a été attaquée. A Governo Vecchio, il était devenu impossible de rentrer, la semaine dernière, sans se faire fouiller par des femmes qui stationnaient à la porte.

Giovanna, qui appartient à l’un des plus vieux collectifs romains, celui de Pompeo magno, me résume assez bien la situation : «Nous luttons depuis plusieurs années, nous avons cru pouvoir nous «reposer» un peu. A peine étions-nous assises cinq minutes, que tout a recommencé. Attaques répétées dans la presse, attaques venues de l’église et plus maintenant le «coup» des fascistes. Peut-être avons-nous été trop optimistes sur les «points» que nous avions marqués. Mais peut-être ceux qui ont enterré le mouvement se sont-ils trompés aussi. Du jour au lendemain, sans préparation, sans organisation, nous sommes descendu 30.000 dans la rue. Et la presse, même de gauche, comme Paese Sera, avait délibérément donné de fausses informations en annonçant que notre manifestation était annulée. Je souhaite que le collectif des casalinghe se développe parce que la forme la plus fondamentale de la subversion est celle qui met en question la famille et son fonctionnement».

©Martine Storti/ed Michel de Maule

Site personnel de Martine Storti : http://www.martine-storti.fr/

Site personnel de Martine Storti : http://www.martine-storti.fr/

Couverture du livre « Je suis une femme. Pourquoi pas vous ? »