“Come l’arte non è esclusivamente per gli artisti e i dotti, così pure i musei (…) non sono fatti soltanto per soddisfare esigenze pedagogiche, oggi anche troppo accentuate, o ad indistinti e pedanteschi compiti eruditi, bensì anche per procurare quel sommo aristocratico godimento che una società veramente e non solo esteriormente colta, ha diritto di pretendere, come uno dei più grandi e profondi valori di questa vita”.

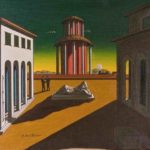

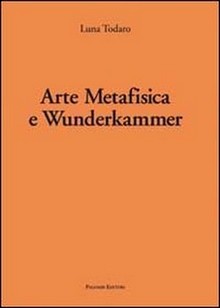

E’ una delle diverse epigrafi che aprono i sette capitoli del sagace libro di Luna Todaro, dal titolo “Arte metafisica e wunderkammer” (Palombi Editori, 2011, pagg. 95) che si addentra in una materia originale, per certi versi inedita quanto accademica, ricavandone un taglio piuttosto discorsivo, volto ad erudire anche i meno “accademici” rispetto a tale disciplina. Una branca della storia dell’arte che si concentra, con gusto e raffinatezza, nell’analisi della Metafisica – con De Chirico in primo piano – a partire dalla “Camera delle Meraviglie”, ovvero la Wunderkammer, fenomeno che nasce nelle corti tra Cinque e Seicento delle aristocrazie italiane ed europee. L’idea di luogo espositivo che “ospiti ogni oggetto che si può definire singolare”, secondo la definizione di Horace Walpole, autore gotico del Settecento londinese (“Il Castello di Otranto”).

La giovane storica Luna Todaro, da esperta delle relazioni fra arte e scienza, ci accompagna in un ipotetico viaggio nei secoli e nelle mirabilie dell’arte e della sua conservazione, accentuando la curiosità anche presso i neofiti.

E’ il Museo, dunque, il luogo elettivo di organizzazione e di “sommo aristocratico godimento” secondo l’epigrafe di Julius Von Schlosser, storico dell’arte viennese del secolo scorso.

Con questo testo “impegnativo” quanto risoluto, Luna Todaro intende « porre in relazione – come scrive nella introduzione – i processi da cui si svilupparono i protomusei come prime embrionali forme di organizzazione del sapere e il mondo eidologico dell’arte metafisica, nonché di molta arte contemporanea. La libera associazione di idee ed oggetti e l’emancipazione dal puro nesso logico rendono unite in un fil-rouge teorico le Wunderkammer, l’arte metafisica e alcune tra le nuove sperimentazioni d’arte, collocandole in un’ideale oasi atemporale della fantasia e dell’espressione. »

Come si vede, appare chiaro l’intento dell’autrice di associare la Meraviglia e la Cultura, ovvero come la meraviglia possa indurre la conoscenza (Cap. IV) e “soltanto il fantastico può dar vita ai ragionamenti” (epigrafe di Asjer Jorn). Ma come nasce nella giovane autrice l’analisi di queste dotte “curiosità”? E come collocare tale disciplina nei nuovi linguaggi mediatici, convenendo sulla “permanenza delle culture classiche nella modernità”?

“La passione per tali argomenti – ci dice Luna Todaro – è nata in me in maniera totalmente spontanea e inconscia, a meno di 23 anni. Nell’ultimo capitolo di questo mio testo ho cercato di trovare una continuità con i miei ragionamenti rispetto all’arte contemporanea, e più vicina ai nostri giorni. L’ho fatto mettendo a paragone i processi che diedero vita alla Wunderkammer con alcune espressioni artistiche recentissime: ed è proprio in questo che, credo, si possa collocare una permanenza delle culture classiche nella modernità.”

In tale logica si colloca anche il campo di azione dell’Istituto Quasar che Lei dirige?

“Certo. L’Istituto Quasar nasce a Roma nel 1987, ad opera di un gruppo di professionisti e docenti universitari, come struttura di ricerca e di formazione orientata allo studio e alla progettazione dell’ambiente, degli oggetti e delle nuove forme comunicative. E’ una struttura privata completamente autofinanziata e indipendente. Sceglie il proprio corpo docente tra professionisti ed esperti di chiara fama. È autore originale dei programmi didattici che applica nella formazione, costantemente aggiornati per rispondere con efficacia alle trasformazioni del mondo del lavoro. Dispone di uno staff dedicato per guidare e orientare il lavoro degli allievi.”

Armando Lostaglio

[(

sotto su « rispondere all’articolo »)]