“Il ritratto dell’artista”, come titola la mostra attualmente in corso ai Musei san Domenico di Forlì fino al prossimo fine giugno, è una riflessione attraverso il tempo e lo spazio ripercorrendo la storia della pittura occidentale, dalle sue origini greco-latine al contemporaneo sul tema della rappresentazione di sé: autoritratto, immagine speculare che l’artista restituisce differentemente in ogni epoca convocando anche i valori estetici e rappresentativi di una certa epoca.

“Dall’antichità al novecento l’autoritratto è il sublime ricordo dell’antico mito di Narciso narrato da Ovidio nelle Metamorfosi” scrive Gianfranco Brunelli nell’introduzione alla mostra. Sembra che tutta la vicenda della rappresentazione di sé nel corso del tempo e della storia parta da quel mito originario rappresentato a più riprese nella pittura classica: l’amore verso il proprio riflesso visto in una fonte come espressione estrema di un desiderio ultimo e inaccessibile, auto-referenzialità che in Narciso conduce alla morte. Tuttavia, lo specchio irrompe nell’immaginario occidentale proprio attraverso tale mito perché l’uomo che si guarda racchiude in sé anche la domanda sul senso dell’esistere e il socratico “conosci te stesso”. Nell’immaginario occidentale partendo dal mito di Narciso come teorizzato perfettamente da Leon Battista Alberti nel Rinascimento, la rappresentazione di sé (la figura che si specchia nella fonte) diviene un atto di conoscenza perché “la pittura è il fiore dell’arte e dipingere è abbracciare con lo sguardo ogni cosa specchiata”.

“Dall’antichità al novecento l’autoritratto è il sublime ricordo dell’antico mito di Narciso narrato da Ovidio nelle Metamorfosi” scrive Gianfranco Brunelli nell’introduzione alla mostra. Sembra che tutta la vicenda della rappresentazione di sé nel corso del tempo e della storia parta da quel mito originario rappresentato a più riprese nella pittura classica: l’amore verso il proprio riflesso visto in una fonte come espressione estrema di un desiderio ultimo e inaccessibile, auto-referenzialità che in Narciso conduce alla morte. Tuttavia, lo specchio irrompe nell’immaginario occidentale proprio attraverso tale mito perché l’uomo che si guarda racchiude in sé anche la domanda sul senso dell’esistere e il socratico “conosci te stesso”. Nell’immaginario occidentale partendo dal mito di Narciso come teorizzato perfettamente da Leon Battista Alberti nel Rinascimento, la rappresentazione di sé (la figura che si specchia nella fonte) diviene un atto di conoscenza perché “la pittura è il fiore dell’arte e dipingere è abbracciare con lo sguardo ogni cosa specchiata”.

Il tema del volto attraversando tutto il Rinascimento genera da un lato una serie infinita di allegorie che popolano con il proprio intento moralizzante tanta parte dell’arte occidentale – tali la virtù, la vanità, la bramosia spesso a soggetto femminile. Dall’altra parte gli artisti nel XV secolo sentono per la prima volta la necessità di rappresentarsi inseriti in scene collettive non più come semplici esecutori dell’opera ma come creatori, testimoni morali dei fatti rappresentati mentre sempre più la forma dell’autoritratto comincia a imporsi come genere a partire dal ‘500. Con l’avanzare verso la modernità all’inizio dell’ ‘800 da una parte assistiamo all’affermarsi della scultura neoclassica con una serie di ritratti auto-celebrativi che tendono a divinizzare quasi il soggetto fino a renderlo immortale come nel caso di Canova. Da un altro punto di vista, la soggettività romantica emerge prepotentemente nella prima parte dell’800 restituendo attraverso l’autoritratto valori quali il puro genio, la potenza creatrice, la condizione esistenziale dell’artista con Francesco Hayez, Moreau, Fattori ecc in una dimensione più introspettiva che anticipa la modernità. Con la nascita delle avanguardie nel primo novecento e il clima di ritorno all’ordine tra le due guerre l’autoritratto è vera e propria dichiarazione di estetica, manifesto di ogni singolo pittore. “Narciso nel novecento” nell’ultima parte della mostra riflette di sé un’immagine frammentaria, divisa, volutamente scomposta o fatta a pezzi nello specchio prismatico e infranto del cubismo prima della Guerra Mondiale I, poi attraverso un continuo, quasi ossessivo psicoanalitico studio di sé.

Infine nell’ultima sala dedicata al contemporaneo che titola “Il volto e lo sguardo” il tema dello sguardo irrompe al di là e insieme a quello del volto evocando nelle svariate rappresentazioni di sé la dimensione del corpo in primissimo piano nel suo risvolto di dolore, di grido o di estasi liberatoria come in Marina Abramovic, comunque di una dimensione esperienziale, soggettiva, a tratti intimista che sperimenta a 360 gradi con le più svariate tecniche compresa la fotografia.

Il mito di Narciso nelle arti visive

Nell’affresco murale del I secolo d.c proveniente da Pompei, “Narciso, Eco ed Eros” affiora, già nella pittura greco-romana a metà cancellata il mito del giovane Narciso visto là sul punto di immergersi alla fonte mentre sedotto resta prigioniero del proprio riflesso respingendo l’amore disperato di Eco alle sue spalle. In “Narciso alla fonte” di Tintoretto lo stesso personaggio è rappresentato secondo i canoni della pittura veneziana della metà del ‘500 circondato da alberi e rocce in una cornice suggestiva alle spalle mentre Narciso si inchina sull’acqua con rapimento e malinconia in un inappagabile desiderio, amore verso sé stesso che lo condurrà alla dissoluzione.

Alla fine del ‘700 nella singolare versione di Guy Head Narciso dilegua sullo sfondo insieme al paesaggio mentre la dea Eco ricompare in primo piano sospesa nella semi nudità, avvolta come figura sensuale da quella sola voce che nel mito continua a echeggiare invano per cercarlo.

Nell’arazzo del 1971 di Corrado Cagli, “Narciso Moderno” il mito viene reinterpretato in chiave inedita: l’individuo appare allo specchio di sé, espanso a grandezza naturale sulla parete visto attraverso un filtro bluastro e ocra. La figura magnificente è esaltata nella piena autonomia di un corpo nudo, ben delineato, plastico e plasmato come argilla. Narciso è visto lì nel riflesso malinconico di un desiderio impossibile a soddisfarsi, infuso di grazia e bellezza sullo sfondo di una natura statuaria immensa in toni ora terrestri ora malinconici.

Venere Vanitas, Tiziano

Lo specchio nel corso dell’arte occidentale da semplice oggetto di rappresentazione si trasmuta in simbolo, metafora dell’atto del vedere, dunque alla base di ciò che chiamiamo immagine. In “Venere alla specchio” di Tiziano (1490), per esempio, la nobildonna veneziana incarnando una bellezza ideale ispirata alla dea Venere ammira sé stessa al parapetto posto fuori dal nostro campo di visione. Dunque la giovane dama fissa il suo volto su uno punto focale posto fuori dal nostro sguardo mentre noi la percepiamo semplicemente come ieratica presenza: il corpo nudo avvolto a metà da una tunica, il seno scoperto, i gioielli scintillanti sul candore del bianco incarnato. Il suo ritratto seducente e altero esalta la bellezza come pura vanità sublimata allo specchio della medesima.

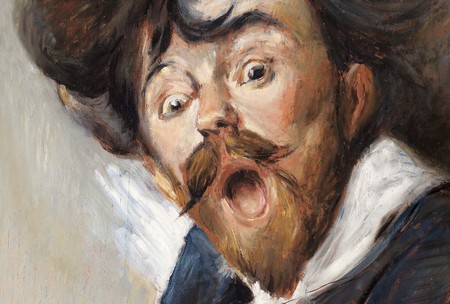

“Auto-smorfia”, Giacomo Balla (1900)

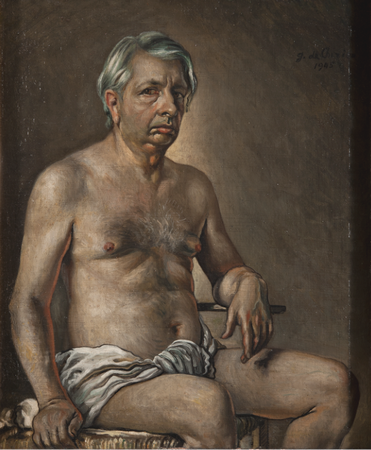

La rappresentazione dell’artista visto come genio ribelle e solitario nella sua accezione romantica ci conduce direttamente al cuore dell’avanguardia. Lo specchio nel ‘900 riflette un volto sconosciuto di Narciso, estraneo perfino a sé stesso oppure una pluralità di sfaccettature di sé spesso contrastanti, eterogenee o stravaganti come nel “autosmorfia” di Giacomo Balla (vedi il manifesto della mostra) nella ricerca futurista di una radicale mutazione estetica. L’artista nel ‘900 si indaga, si espone, si auto-analizza in una nudità metaforica che è anche quella della maschera pirandelliana come in “Autoritratto nudo” di De Chirico. E il volto rimanda anche alla nozione di umano come enigma, vale a dire alla psiche come zona d’ombra o dell’altro in sé. Portando sulle spalle, la coscienza della storia del ‘900.

Il ritratto contemporaneo: Bill Viola, Marina Abramovic

Le sperimentazioni in questa sezione sono tra le più disparate e differenti per tecniche e stile ponendo, tuttavia sempre al centro la dimensione del corpo nel suo grido disperato, incontenibile ora di estasi ora di dolore. L’artista Chuck Close ci trascina attraverso un primo piano sorprendente dentro i suoi occhi messi in rilievo, dentro quel suo sguardo espanso come attraverso una lente di ingrandimento fino a convocare dal corpo la psiche, dal visibile l’inconscio con un intenso e immediato impatto visivo. Bill Viola, allo stesso modo, in “Self-portrait submerged” evoca l’episodio in cui a 6 anni finisce nel fondo di un lago rischiando di annegare perché non sapeva nuotare mentre d’un tratto l’acqua diviene nel video girato molti anni più tardi l’elemento salvifico. Le fluttuazioni dell’acqua prendono il sopravvento sul corpo ceduto all’immobilità mentre la bellezza e l’armonia dell’ambiente acquatico si impongono sulla stasi della figura.

Nelle due fotografie di Marina Abramovic dal titolo “Ecstasy, with eyes close I see happyness” l’artista è al centro della scena autorappresentandosi n un gesto che attraverso il volto dagli occhi chiusi incarna il momento estatico del grido trattenuto o quasi, visibile o immaginabile in un sotteso invito a guardarsi dentro mentre il mondo è lasciato per una volta alle proprie spalle lontano da sé. Quasi a ricordarci come il ritratto nel post-moderno sia sempre più questo prisma infranto di un’immagine capace di rinviare innumerevoli riflessi – diversi e discordanti tra loro – dove la verità e la finzione si confondono nel gioco ultimo dell’auto-rappresentazione.

Nelle due fotografie di Marina Abramovic dal titolo “Ecstasy, with eyes close I see happyness” l’artista è al centro della scena autorappresentandosi n un gesto che attraverso il volto dagli occhi chiusi incarna il momento estatico del grido trattenuto o quasi, visibile o immaginabile in un sotteso invito a guardarsi dentro mentre il mondo è lasciato per una volta alle proprie spalle lontano da sé. Quasi a ricordarci come il ritratto nel post-moderno sia sempre più questo prisma infranto di un’immagine capace di rinviare innumerevoli riflessi – diversi e discordanti tra loro – dove la verità e la finzione si confondono nel gioco ultimo dell’auto-rappresentazione.

Elisa Castagnoli