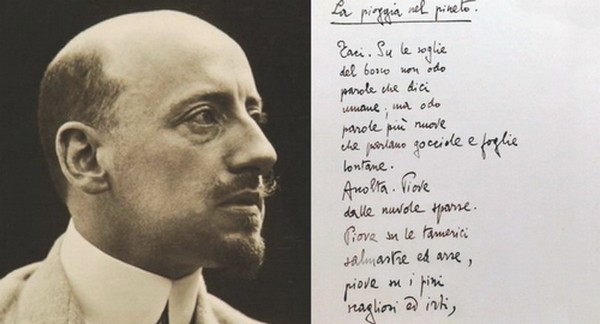

Cosa resta come eredità nella ricorrenza dei centosessant’anni dalla nascita del poeta-soldato per antonomasia, Gabriele D’ANNUNZIO? O meglio, conta di più il suo lascito artistico, specie quello relativo alla poesia, o le sue storiche imprese?

Si potrebbe pensare alla seconda ipotesi, se si considerano l’impresa di Fiume, la beffa di Buccari, il discorso di Quarto, l’epopea costruita in Merope. Certo, queste imprese hanno avuto grande rilievo, lasciando segni specie sul costume: la dimensione della sua vita inimitabile, la sua vocazione immaginifica. Termini cari al poeta, sempre alla ricerca di parole fiammeggianti e di rutilanti concetti.

Se guardiamo invece all’eredità riversata sulla generazione successiva di poeti questa può apparire quasi inesistente dato che gli ermetici, ad esempio, preferirono definirsi piuttosto eredi di Leopardi.

In piena rivolta contro il dannunzianesimo, Montale opponeva alle tamerici di dannunziana memoria, gli umili limoni ed il loro colore giallo all’onomatopea illustre. E Gozzano ricordava con amarezza la distanza che lo separava dal pescarese che saliva cerretano alla ribalta/per far di se’ favoleggiare altrui. La sua signorina Felicita, d’altro canto, era abissalmente lontana dalle donne fatali dannunziane, dal clima del romanzo Il fuoco, immersa com’era negli odori di basilico e di cedrina a lui così cari.

Eppure D’Annunzio, proprio nella poesia, conduce forse la più grandiosa battaglia non solo attraverso la mistica della parola:

O poeta, divina è la Parola: / ne la pura bellezza il ciel ripose / ogni nostra letizia e il Verso è tutto

ma anche attraverso una ricerca linguistica infaticabile, continua.

Nei versi sopra riportati divina è la Parola e il Verso è tutto si riversa la dimensione mistica, straordinaria del pescarese, la totalità emotiva della poesia. C’è poi come un momento culminante di questo erratico misticismo dannunziano, che ritroviamo ne La pioggia nel pineto. In questa soave e delicata poesia c’è il manifesto particolarmente efficace e fascinoso di un orizzonte che solo un altro poeta, Dante, aveva osato formulare: il ritorno all’Eden, come restaurazione dell’umanità; attraverso la processione, il Lete, Matelda, Dante rappresenta sotto il velame, come dirà Pascoli, tale ritorno.

In D’Annunzio invece è semplicemente un ritorno alla natura, d’arborea vita viventi. I due protagonisti si immergono in una transumanazione straordinaria.

Partendo dal motivo verlainiano della pioggia-ennui, D’Annunzio lo trasforma quindi in qualcosa di profondamente nuovo, supera il confine della coscienza individuale per approdare ad una cosmicità panica, comprensiva della vita del creato.

Il medium è la musica. La poesia diviene una grande sinfonia, che rispecchia quella del bosco. E il pino/ ha un suono, e il mirto/ altro suono, e il ginepro/ altro ancora, strumenti/ diversi/ sotto innumerevoli dita. Le parole piane ed i suoni onomatopeici delle labiovelari creano una sensazione di sussurri, un sottofondo straordinario da cui talora parte un assolo. Ascolta/ La figlia dell’aria/ è muta; ma la figlia/ del limo lontana,/ la rana,/ canta nell’ombra più fonda,/ chissà dove, chissà dove!

L’effetto di straniamento è totale e il conseguente transfert propone l’oblio del presente. Chissà dove, chissà dove è l’immersione nella nuova dimensione.

Siamo al culmine della ricerca linguistica di D’Annunzio, grandissimo cultore della parola. Essa però continua in tutta l’opera e non si tratta solo di una ricerca barocca.

Mario Praz nel capitolo de La morte, la carne, il diavolo nella letteratura romantica, dedicato a D’Annunzio e intitolato L’amore sensuale della parola analizza tutti i prestiti che D’Annunzio raduna nella sua opera. Ma proprio questa ricerca linguistica sarà il preludio della ricerca sperimentale, ad esempio, dei poeti del gruppo ’63, e dunque l’eredità di D’Annunzio deve essere ancora analizzata ed esplorata.

Carmelina Sicari

GABRIELE D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto (Alcyone, 1902-03)

In d’Annunzio noi certamente troviamo il pericolo della sontuosità retorica e dell’estetismo decadente. Impossibile negarlo. Lo troviamo anche nei suoi discorsi patriottici. Ma, fatto quasi unico nella storia degli uomini di lettere aspiranti superuomini, d’Annunzio fu uno dei pochissimi che tradusse le parole in azione e che mostrò quanto vere fossero quelle parole dalla patina antica, animate da ritmi fascinosi, impreziosite da immagini sontuose, esaltanti l’eroismo. L’“Uomo d’arme” mostrò che la poesia poteva essere azione, e che il culto, in apparenza estenuato e decadente, della gloria, ricercato da lui mettendo a repentaglio la vita, aveva sostanza di sentimenti, d’azione, di verità. Egli dimostrò l’autenticità dei suoi sentimenti di amor patrio al di là di ogni dubbio, attraverso le straordinarie azioni di guerra compiute da volontario nella prima guerra mondiale, con il lancio aereo di manifestini su Trieste insieme col pilota Giuseppe Miraglia (agosto 1915), il volo su Trento (settembre 1915), le incursioni su Pola (agosto 1917), l’impresa di Cattaro, la beffa di Buccari, il « folle volo » su Vienna con il lancio di manifestini propagandistici, e con numerose altre imprese che gli valsero una medaglia d’oro, non meno di cinque medaglie d’argento, una di bronzo, tre promozioni per merito di guerra…

Anche chi si avvicina a d’Annunzio soldato con spirito dubbioso, non può non riconoscere, forse a malincuore, che il Poeta dalla vita sibaritica, conteso da maliarde, che amava i cuscini e gli spessi tappeti di dimore sontuose, accettò il sacrificio crudele delle disadorne azioni di guerra, ricercate con spirito ascetico e con abnegazione sovrumana. Forse inconsciamente d’Annunzio, attraverso la contestazione dell’ordine stabilito e l’affermazione guerriera, ricercava per sé e per l’Italia – nazione incerta perché troppo recente – una più ampia, sicura identità, mirando ad affermare, come ha scritto De Felice, « una volontà di una vita collettiva nuova ». La sua fu come un’esplorazione dei confini dell’anima nazionale. Esplorazione che purtroppo finì con il restringimento degli orizzonti nazionali, in seguito all’ingloriosa seconda guerra mondiale, che comportò la perdita delle terre adriatiche, compresa la sua carissima Fiume, e operò il capovolgimento dei valori ai quali egli si era ispirato.