Lavorare meno, lavorare tutti? O il “maxi job” di cui si è parlato in un seminario organizzato dalla CGIL, accogliendo la proposta di Luca Ricolfi, in contrapposizione con il “mini job” vigente in Germania? La contraddittoria posizione della CGIL sul lavoro.

Nel dibattito relativo alla lunga “querelle” sull’art. 18 prima e sul Jobs act dopo, si è detto di tutto; Carniti era addirittura arrivato a rispolverare (“Rassegna.it”, 22/12/2011) il suo vecchio cavallo di battaglia: “Lavorare meno, lavorare tutti”! Infatti, considerata la situazione nazionale, l’ex leader della Cisl sosteneva ancora: “Il problema è che non c’è lavoro per tutti e quindi vanno ridotti gli orari, finché non torna la crescita”.

Orbene, fatta salva l’eventualità di poter sempre ricorrere, quale extrema ratio, a una temporanea riduzione generalizzata dei tempi di lavoro – con corrispondenza più o meno “proporzionale” del trattamento salariale – si sarebbe trattato, a mio parere, della riproposizione di un vecchio concetto che, personalmente, ho sempre ritenuto perdente. “Valutata la condizione negativa del mercato del lavoro italiano, rassegniamoci a ridistribuire quel poco lavoro che c’è”.

Come a voler prendere atto di un irreversibile destino “cinico e baro” del quale, ancora una volta, fossero solo i lavoratori a doversi fare carico!

Al peggio, però, non c’è mai fine.

In occasione di un recentissimo seminario organizzato dal Forum Cgil dell’economia, aperto alle proposte di esperti e intellettuali, dal titolo “Politiche per il lavoro: proposte a confronto”, la Cgil – in evidente crisi di “auto-progettualità” – ha ritenuto opportuno condividere la proposta di Luca Ricolfi, circa l’introduzione del c.d. “Maxi job”. Con evidente riferimento ai “mini jobs” vigenti in Germania.

La versione italiana si discosterebbe da quella tedesca perché i 400 € netti mensili (Mini job, per un rapporto part-time) dovrebbero diventare almeno 10 mila annui (di qui, il Maxi) per un contratto a tempo pieno. Il tutto supportato da sgravi contributivi tali da produrre, per le aziende coinvolte, un costo del lavoro complessivo pari a 12.500 €, rispetto agli attuali 20 mila.

Orbene, a prescindere dal fatto che la soluzione adottata in Germania non può considerarsi esente da critiche – non ultime, le conseguenze relative ai ridottissimi contributi previdenziali e, quindi, ai futuri trattamenti pensionistici dei soggetti interessati – è comunque opportuno tenere presente che le informazioni diffuse in Italia sono sempre omissive e/o deformate.

A questo riguardo, per onestà intellettuale, andrebbe aggiunto che i 400 € dei Mini jobs tedeschi si possono sommare a Hartz IV, il reddito minimo garantito.

Il che significa altri 360 € mensili, in più, l’affitto per l’alloggio, l’assistenza sanitaria e la riduzione sui mezzi di trasporto.

Per un netto mensile pari a 560 €. Senza considerare che a questi, per ogni eventuale figlio, si aggiungono altri € 250. Altro che i circa 10 mila € annui della “versione” italiana (full-time)!

E’ anche il caso di rilevare che la proposta Ricolfi, acriticamente condivisa dalla Cgil nazionale, poggia su due assiomi dei quali, in realtà, l’uno è assolutamente infondato e l’altro tutto da dimostrare.

Il primo è quello secondo il quale “Il costo del lavoro in Italia è eccessivo”.

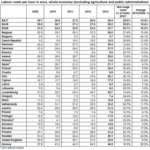

Ebbene, secondo le statistiche comunitarie (Eurostat), nel 2013 nella media dell’Unione a 28 membri, un’ora di lavoro è costata 23,7 €, che diventano 28,4 nella zona della moneta unica.

Ci sono “scarti” enormi, visto che si passa dai 3,7 € della Bulgaria agli oltre 40 della Svezia e fino ai 48,5 della Norvegia.

In questa classifica (Tab. 1), l’Italia è lontana dalle posizioni di vertice se si considera il costo nel suo complesso, cioè come risultante dei salari veri e propri e del peso del Fisco.

Nel nostro Paese, infatti, il costo del lavoro si è attestato a 28,1 € l’ora, appunto poco sotto la media dell’Eurozona e molto al di sotto di Francia (34,3) e Germania (31,3). Il Belgio, tra quelli che condividono la moneta unica, si trova in vetta con 39 € l’ora; dalla parte opposta la Slovacchia.

“La musica cambia se si guarda però all’incidenza dei costi non salariali sul totale delle spese sostenute dai datori di lavoro: nei paesi Ue si attesta al 23,7%, che sale al 25,9% prendendo in considerazione i paesi dell’Eurozona. L’Italia, con una percentuale del 28,1%, si colloca al quarto posto dopo Svezia (33,3%), Francia (32,4%) e Lituania (28,5%). Ciò significa che, se nel complesso il costo è basso, comunque su salari « magri » il Fisco incide per una parte cospicua, e giustifica le lamentele tanto di imprese quanto di lavoratori” (“Costo del lavoro, Italia sotto la media dell’Eurozona”, Raffaele Ricciardi).

Guardando infine all’andamento degli ultimi anni, quelli della crisi economica, tra il 2008 e il 2013 il costo del lavoro nei 28 paesi Ue è aumentato del 10,2% (10,4% nell’Eurozona).

In Italia l’aumento è stato superiore (11,4%) anche se gli aumenti maggiori si sono registrati in Bulgaria (44,1%). Negli stessi anni si è invece registrato un crollo in Grecia (-18,6%) e cali in Croazia, Portogallo e Ungheria.

Inoltre, a sostegno della sua proposta, Luca Ricolfi si esercita nel calcolare gli eventuali effetti dell’introduzione del maxi job sul “gettito” Inps.

« Supponiamo che non si faccia nulla, e che, non facendo nulla, il numero di posti di lavoro nuovi di zecca (incrementi occupazionali nelle aziende esistenti + posti di lavoro nelle aziende di nuova costituzione) sia pari a 100. Immaginiamo ora che venga introdotto il maxi-job e che i nuovi posti di lavoro passino da 100 a 133 (un’eventualità che si può anche esemplificare così: un’impresa che intendeva assumere 3 lavoratori, grazie al maxi-job ne assume 4). Ebbene basterebbe un’elasticità di questo tipo, da 100 a 133, per coprire interamente il mancato gettito Inps. Se poi l’elasticità fosse maggiore, ad esempio si passasse da 100 a 150 o a 200, avremmo addirittura più gettito di prima”.

Da qui, il secondo assioma; in virtù del quale sarebbe sufficiente ridurre il costo del lavoro per incrementare, in misura esponenziale, l’occupazione.

Ora, considerata la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” – tra quanto percepito dal lavoratore e quanto complessivamente versato dal datore di lavoro, in termini di salario diretto, indiretto, contributi assistenziali e previdenziali e quant’altro – un lodevole obiettivo, resta indimostrato il vero e proprio “architrave” della proposta.

E’, infatti, assai discutibile considerare assodato che un qualsiasi datore di lavoro privato possa essere disponibile – pur di fronte a una sostanziosa riduzione del costo del lavoro complessivo – ad assumere un numero di lavoratori maggiore rispetto alle sue esigenze produttive.

Ho la sensazione che si tratti di una semplificazione eccessivamente ottimistica, che, fra l’altro, fa da “contraltare” a un’altra affermazione ben più “gettonata” e altrettanto indimostrata. “L’art. 18 e con esso la (falsa) “rigidità” del lavoro in Italia rappresentano i motivi del c.d. “nanismo” delle aziende nel nostro Paese”!

Quello che meraviglia – o, forse, più realisticamente, non dovrebbe ormai sorprendere – è la posizione della Cgil.

Dopo aver, in sostanza, supinamente acconsentito alla riforma Fornero – per non disturbare il “Manovratore” di turno (Monti, lo pseudo “tecnico” ben visto dal Pd) – salvo poi prenderne le distanze.

Dopo essersi ridotta a considerare persino accettabile il c. d. “Contratto a tutele crescenti” (famigerata versione Ichino) – quale “male minore” – quando era ormai prossima la sostanziale cancellazione dell’art. 18, Susanna Camusso (oggettivamente mai adeguatamente supportata dall’attuale apparato tecnico/scientifico della Confederazione) sottoscrive, in realtà, un principio che pare rappresentare la “resa incondizionata” per un sindacato che rivendichi ancora una, pur residuale, natura “conflittuale”.

“Qualsiasi lavoro, di qualunque tipo e specie, anche se sottopagato e (già) con tutele ridotte, è preferibile allo stato di disoccupazione”!

E’ questo, in effetti, il “non detto” del progetto Maxi job.

Lo stesso Luca Ricolfi, in un passaggio del suo intervento al Forum, afferma: “Perciò la priorità assoluta non è la trasformazione da precario (lavoro) a stabile, è creare posti per gli esclusi e ridurre l’area del lavoro nero”.

Quando anche per la Cgil, per tutta la Cgil, il principio sarà di creare semplicemente occupazione, sorvolando sulla “qualità” della stessa, saremo, a mio avviso, a un punto di non ritorno!

Renato Fioretti