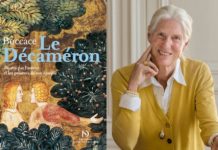

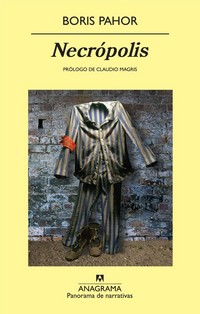

Malgrado la sua età è stato con un senso di incredulità che abbiamo appreso, il 30 maggio scorso, la notizia della morte di Boris Pahor. Lo scrittore, che si avviava al traguardo dei 109 anni, aveva finito per diventare il simbolo dell’identità di Trieste, città multietnica di comunità fino a ieri separate in casa, ma che ritrovava il significato del suo esistere e la contraddittorietà della sua fisionomia nello specchio che la letteratura le aveva offerto, affascinata dalla sua aspra complessità, lungo l’arco di un secolo quanto mai fecondo di autori e di opere. Diventata, attraverso le lacrime e il sangue di due guerre, luogo letterario per eccellenza, la Trieste italiana aveva scoperto in anni recenti e quasi per caso il grande scrittore, il cui successo, posteriore alla tardiva traduzione in italiano (1997) del capolavoro, Necropoli (1967), era stata considerato come un pegno di riconciliazione tra le due anime cittadine, storicamente poco inclini alla reciproca comprensione.

Ma a chi appartiene Boris Pahor? Al mondo, all’Europa, a Trieste, alla comunità slovena della città adriatica, il cui destino ha legato indissolubilmente al suo e nella cui lingua ha steso la maggior parte dei suoi scritti? Domanda oziosa: il grande scrittore si libra nell’universale e supera i confini che condizionano la sua esistenza terrena. Figlio di una comunità perseguitata Pahor dà voce alle ansie e alle speranze degli sloveni di Trieste con la capacità di emanciparsi in maniera sempre più netta da messe a fuoco riduttivamente locali. Se, ancora nella Città nel golfo, il romanzo del 1955 (pubblicato in italiano appena nel 2014), lo scrittore appare legato a una prospettiva asfitticamente nazionale, con tutti i suoi risvolti di chiusura e di antagonismo, con il passare degli anni e delle pagine – importante spartiacque Necropoli – Pahor appare capace di prendere ala, per farsi maestro di tolleranza e rispetto fra i popoli: “pellegrino tra le ombre”, come suona, con scelta brillante, il titolo inglese (nella prima traduzione) e francese di Necropoli (Nekropola, nell’originale), lo scrittore sceglie di ergersi a paladino di tutti coloro ai quali il pregiudizio e l’oppressione ha tolto il diritto di essere uomini completi, vuoi privandoli di qualcosa che è consustanziale alla vita – il diritto alla propria lingua, cultura, civiltà – vuoi – è il caso della barbarie nazi-fascista – programmandone freddamente l’annientamento.

Ma a chi appartiene Boris Pahor? Al mondo, all’Europa, a Trieste, alla comunità slovena della città adriatica, il cui destino ha legato indissolubilmente al suo e nella cui lingua ha steso la maggior parte dei suoi scritti? Domanda oziosa: il grande scrittore si libra nell’universale e supera i confini che condizionano la sua esistenza terrena. Figlio di una comunità perseguitata Pahor dà voce alle ansie e alle speranze degli sloveni di Trieste con la capacità di emanciparsi in maniera sempre più netta da messe a fuoco riduttivamente locali. Se, ancora nella Città nel golfo, il romanzo del 1955 (pubblicato in italiano appena nel 2014), lo scrittore appare legato a una prospettiva asfitticamente nazionale, con tutti i suoi risvolti di chiusura e di antagonismo, con il passare degli anni e delle pagine – importante spartiacque Necropoli – Pahor appare capace di prendere ala, per farsi maestro di tolleranza e rispetto fra i popoli: “pellegrino tra le ombre”, come suona, con scelta brillante, il titolo inglese (nella prima traduzione) e francese di Necropoli (Nekropola, nell’originale), lo scrittore sceglie di ergersi a paladino di tutti coloro ai quali il pregiudizio e l’oppressione ha tolto il diritto di essere uomini completi, vuoi privandoli di qualcosa che è consustanziale alla vita – il diritto alla propria lingua, cultura, civiltà – vuoi – è il caso della barbarie nazi-fascista – programmandone freddamente l’annientamento.

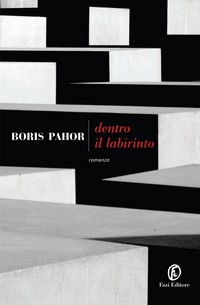

Nella narrativa di Pahor – una sorta di epica della libertà raccontata in più volumi attraverso personaggi di palese radice autobiografica – non viene mai meno la specificità storica dell’essere sloveno, con la sua vicenda secolare e il suo peculiare destino, la bussola, potremmo dire, della sua vicenda di scrittore, ma essa si arricchisce di un discreto sovrasenso simbolico, di un’“eccedenza” che rimanda a contenuti etici fondamentali. Da qui la complessità e l’esemplarità dei suoi protagonisti, nei quali, nonostante la marcata matrice slovena, è facile riconoscere il profilo di un “everyman” che tutti ci rappresenta. Oscuramento, Primavera difficile e Dentro il labirinto tracciano un percorso al cui centro si colloca Necropoli scandendo, passo dopo passo, un itinerario di crescita psicologica, morale e politica, dagli anni opprimenti del fascismo, con l’epilogo criminale della guerra e della subalternità al nazismo, al paradosso di una condizione di libertà democratica ottenuta in una nazione, l’Italia, che ancora negava alle minoranze la totalità dei diritti, mentre al di là del confine a ridosso di Trieste, che, fino al crollo del Muro di Berlino, ha tagliato l’Europa in due metà, la nazione-madre si lasciava abbagliare dal miraggio totalitario del comunismo.

La vita di Pahor si può raccontare con poche parole. Testimone e vittima della discriminazione fascista (il licenziamento del padre, funzionario dell’amministrazione asburgica, il violento trapasso dalla scuola slovena – nella città ancora austriaca – alla monocultura italiana della Trieste “redenta”), viene avviato al seminario per sottrarlo al più duro impatto con la snazionalizzazione. In grigio-verde negli anni della guerra, liberatosi della non amata divisa, rientra a Trieste dopo l’armistizio e collabora alla resistenza jugoslava. Arrestato, viene deportato in vari campi di concentramento: racconterà nel capolavoro le esperienze vissute in uno di essi, l’alsaziano Natzweiler-Struthof.

Al rientro, dopo un lungo soggiorno in un sanatorio francese, riprende gli studi laureandosi nel 1947 a Padova con una tesi sullo scrittore sloveno Edvard Kocbeck, che è stato il suo primo mentore in questioni letterarie, e da lui considerato un maestro di stile e di pensiero (se ne può leggere in italiano lo splendido. La compagnia). Sarà l’ostracismo che la sinistra slovena di Trieste e la Jugoslavia decreta a Kocbeck, intellettuale cattolico sempre più a disagio nel comunismo di Tito, a determinare la posizione politica di Pahor negli anni della guerra fredda e a fargli pronunciare il terzo dei suoi “no” (vedi Tre volte no, del 2009), quello rivolto ai regimi comunisti. Dal 1953 insegna letteratura italiana nelle scuole slovene di Trieste, mentre già nel 1948 raccoglie in volume (Moj tržaški naslov , Il mio indirizzo triestino) un mannello di prose brevi con le quali prende avvio la carriera del narratore.

Fedele, quanto alla scrittura, ad una nozione di temperato realismo Pahor contempera le forme squisitamente novecentesche di scrittura dell’Io con la tensione epica di una narrativa che vuole raccontare la vicenda collettiva di un popolo “senza storia” (così la definizione ottocentesca delle piccole nazioni slave) il quale, sottoposto per secoli alla prepotenza di oppressori stranieri, ritrova, grazie soprattutto alla cultura, un’identità minacciata e fonda un proprio autentico cammino di emancipazione e libertà. Un percorso che, per gli sloveni, si conclude appena nel 1991 con la conquista dell’indipendenza. Non maniacalmente esigente dal punto di vista stilistico, Pahor, scrittore di “cose” più che di “parole”, amministra un’affabulazione tenuta al guinzaglio dalle esperienze di una vita intensa e per molti aspetti tragica, e quindi contrassegnata da una totale assenza di artificialità. Lettore accanito e grande conoscitore della letteratura slovena, italiana e francese, lo scrittore matura anche grazie al rapporto intenso con libri che non si esita a definire fondativi della sua visione: nel «misticismo ateo» di Spinoza (così Giuseppe Renzi, intellettuale che Pahor ha particolarmente apprezzato), il filosofo del «Deus sive Natura», egli trova conferma allo spiritualismo naturalistico che informa il suo modo di sentire e condiziona il suo rapporto con la donna. Di Cankar, il più grande narratore sloveno dell’Ottocento, colui che insieme a Kosovel (cui Pahor dedica una monografia negli anni Novanta) e Kobcek forma la sua personale triade “patriottica”, ammira la forte campata realistica, che ritroverà nel neorealismo italiano, e la volontà di piegare la letteratura a una missione illuministica e nazionale.

Fedele, quanto alla scrittura, ad una nozione di temperato realismo Pahor contempera le forme squisitamente novecentesche di scrittura dell’Io con la tensione epica di una narrativa che vuole raccontare la vicenda collettiva di un popolo “senza storia” (così la definizione ottocentesca delle piccole nazioni slave) il quale, sottoposto per secoli alla prepotenza di oppressori stranieri, ritrova, grazie soprattutto alla cultura, un’identità minacciata e fonda un proprio autentico cammino di emancipazione e libertà. Un percorso che, per gli sloveni, si conclude appena nel 1991 con la conquista dell’indipendenza. Non maniacalmente esigente dal punto di vista stilistico, Pahor, scrittore di “cose” più che di “parole”, amministra un’affabulazione tenuta al guinzaglio dalle esperienze di una vita intensa e per molti aspetti tragica, e quindi contrassegnata da una totale assenza di artificialità. Lettore accanito e grande conoscitore della letteratura slovena, italiana e francese, lo scrittore matura anche grazie al rapporto intenso con libri che non si esita a definire fondativi della sua visione: nel «misticismo ateo» di Spinoza (così Giuseppe Renzi, intellettuale che Pahor ha particolarmente apprezzato), il filosofo del «Deus sive Natura», egli trova conferma allo spiritualismo naturalistico che informa il suo modo di sentire e condiziona il suo rapporto con la donna. Di Cankar, il più grande narratore sloveno dell’Ottocento, colui che insieme a Kosovel (cui Pahor dedica una monografia negli anni Novanta) e Kobcek forma la sua personale triade “patriottica”, ammira la forte campata realistica, che ritroverà nel neorealismo italiano, e la volontà di piegare la letteratura a una missione illuministica e nazionale.

Dagli autori americani – Dos Passos e Steinbeck in particolare, ma anche l’Hemingway di Addio alle armi –, ai quali si appassiona all’unisono con i giovani narratori italiani della sua generazione, apprende la tecnica di forgiare personaggi di individualismo stralunato, in lotta feroce contro il mondo intero, adatti a rappresentare la sfida di libertà di cui si fanno interpreti gli sloveni. Da Camus, suo coetaneo, accoglie l’invito a «testimoniare in favore degli appestati, per lasciare almeno un ricordo dell’ingiustizia e della violenza che erano state fatte loro» (per dire con il Rieux de La Peste) dando concretezza storica ai temi dell’assurdo e del destino tanto cari allo scrittore francese. A Nietzsche lo avvicina il Gide dei Nutrimenti terrestri (Les nourritures terrestres) e alla letteratura russa, in special modo a Dostoevskij, il tema della colpa degli incolpevoli e della vita che ferisce e umilia. E potremmo a lungo continuare citando Dante, in particolare l’autore del De vulgari eloquentia, e infiniti altri autori, di cui restano tracce, spesso esplicite, nei suoi romanzi (Wiechert, Colette, ecc.); come a dire, con facile freddura, 108 anni spesi bene, come uomo, intellettuale e scrittore. L’uomo è ora venuto a mancare; restano le sue parole di cui, sulla faglia di odio e di sangue che sta di nuovo dividendo l’Europa, invitiamo a fare tesoro.

Fulvio Senardi