Cresce in Italia una cultura illiberale che discrimina per razza, colore, sesso e religione

Contro ogni principio sancito dalla nostra Costituzione. Eppure per il diritto, che non è in sintonia con l’attuale cultura di governo, discriminare non è solo un crimine ma anche un illecito civile. Il giurista Bruno Troisi , professore ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, ci presenta il profilo civilistico del divieto di discriminare. Un altro esempio della lontananza del paese reale dalla Politica. Come dire che di questi tempi il miglior diritto è il “rovescio”.

PROFILI CIVILISTICI DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

1.- Il quadro normativo.

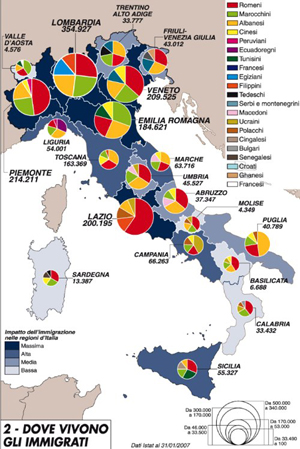

Uno dei problemi più gravi che l’attuale, imponente fenomeno dell’immigrazione ha posto nello svolgimento dei rapporti sociali è sicuramente quello dei comportamenti discriminatori nei confronti di cittadini stranieri.

Fino alla fine degli anni novanta, c’è stata, in Italia, una percezione esclusivamente penalistica delle discriminazioni, in particolare di quelle basate sulla razza. Sennonché, com’è stato notato [[Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Gli atti discriminatori e lo straniero nel diritto civile, in AA.VV., Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori, Napoli, 2002, 19 ss.]] sia la legge n. 654 del 1975, sia la legge n. 205 del 1993 si sono rivelate del tutto inadeguate a contrastare il fenomeno in questione. La prima, mirata prevalentemente alla tutela dell’ordine pubblico, da un lato si limitava a sanzionare, sia pure in forma aggravata, atti di discriminazione che, alla stregua del diritto comune, avrebbero già integrato fattispecie criminose, sì che non possedeva un’apprezzabile funzione di deterrenza; dall’altro, sanzionava soltanto gli atti discriminatori più eclatanti, caratterizzati dalla violenza, soprattutto se organizzata, con la conseguenza di escludere dal suo ambito di applicazione gli atti di discriminazione più diffusi nel tessuto sociale. La seconda, ancorché più sensibile alla tutela della dignità della persona, ha trovato, tuttavia, scarsissima applicazione; e questo, come pure è stato notato [[V., ancora, P. MOROZZO DELLA ROCCA, Gli atti discriminatori, cit., 21 s.]] perché, di fronte a fatti non particolarmente gravi, i giudici hanno ritenuto opportuno non infierire, con una pena detentiva, sui loro autori, assai spesso molto giovani, vittime essi stessi di una condizione di forte marginalizzazione sociale.

Lo scarso impatto che la normativa penalistica ha avuto sulla materia regolata rafforza la convinzione, espressa da più parti [[ E. FRONZA, Osservazioni sull’attività di propaganda razzista, in Riv. int. dir. uomo, 1997, 72 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Gli atti discriminatori, cit., 23.]] che il diritto penale non può porsi quale strumento prioritario della lotta contro le discriminazioni, ma deve intervenire, secondo il principio di sussidiarietà,

soltanto in presenza di determinate tipologie di offesa, sempre che si rivelino insufficienti le misure extrapenali.

Tutto questo ha certamente influito sull’irruzione della dimensione civilistica sulla scena della lotta contro le discriminazioni, irruzione segnata dalla legge n. 40 del 1998, prima, (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal d. lgs. n. 286 della stesso anno, poi (c.d. testo unico sull’immigrazione).

In tal modo, il legislatore – colmando una lacuna dell’ordinamento, fino ad allora sprovvisto di un’efficace forma di tutela generale contro le discriminazioni razziali, etniche e religiose poste in essere in ogni settore della vita sociale – delinea un apparato di tutela che si articola sostanzialmente in due norme: l’art. 43 (T.U. sull’immigrazione), nel quale è definito il concetto di discriminazione; e l’art. 44 (dello stesso T.U.), di carattere processuale, che introduce un apposito rimedio, estremamente agile e incisivo, contro le discriminazioni. Si tratta di norme che costituiscono, com’è evidente, attuazione dei principi costituzionali di tutela della dignità della persona umana, di eguaglianza e di effettività della tutela. Di queste disposizioni diremo più avanti.

A completare il quadro normativo in materia di divieto di discriminazione, è poi intervenuto il decreto legislativo n. 215 del 2003, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 43 del 2000 “per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”; e il decreto legislativo n. 216 sempre del 2003, emanato in attuazione della direttiva n. 78 del 2000, “per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”. Circostanza molto importante è che entrambi i decreti fanno salvo il disposto dei citati artt. 43 e 44 del T.U. del 1998.

Infine, a conferma della grande importanza che, in ambito comunitario, viene oggi attribuita al divieto di discriminazione, si deve tener conto dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000 (c.d. Carta di Nizza), rubricato “Non discriminazione”, e dell’art. 81 della Costituzione Europea del 29 ottobre 2004, che riproduce pressoché fedelmente la disposizione della Carta di Nizza.

2.- Aspetti problematici della disciplina.

In questa sede, dovremo limitarci a evidenziare alcuni soltanto degli aspetti più significativi e problematici della disciplina in questione.

Problemi interpretativi sorgono, innanzitutto, riguardo al concetto stesso di discriminazione, che costituisce il presupposto per l’applicabilità dei rimedi previsti dal legislatore.

L’art. 43 del T.U. del 1998, come si è detto, espressamente richiamato dai dd.lgs. 215 e 216/2003, introduce, al primo comma, una clausola generale di non discriminazione, secondo la quale è vietato “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporta una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

L’art. 2 del d. lgs. 215/2003 precisa, poi, cosa debba intendersi per discriminazione diretta e per discriminazione indiretta.

Si ha discriminazione diretta quando “una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga”.

Il giudizio in termini di discriminatorietà è, dunque, un giudizio “relazionale”: esso non può essere formulato in assoluto, in quanto inevitabilmente la discriminazione, denunciata con riferimento a determinate categorie di soggetti, dev’essere apprezzata in rapporto al trattamento riservato ad altre categorie di soggetti (o alla generalità dei soggetti): in altre parole, il controllo esercitato al riguardo dal giudice non opera secondo il tradizionale schema binario, proprio del giudizio di meritevolezza di tutela o di liceità (“comportamento oggetto” e “norma parametro”), ma implica uno schema ternario, nel senso che, accanto all’atto o al comportamento da valutare e al principio di non discriminazione, occorre prendere in considerazione il trattamento di raffronto, trattamento che, usato come tertium comparationis, consenta di cogliere la violazione del suddetto principio.

Si ha invece discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”. La causalità indiretta si riferisce, essenzialmente, alle ipotesi in cui il comportamento che determina la discriminazione consista nell’applicazione indifferenziata dello stesso criterio selettivo all’accesso all’utilità da lui offerta, criterio che di fatto precluda l’accesso a quella utilità a un certo gruppo a rischio di discriminazione, rispetto al resto della collettività. Nelle ipotesi di discriminazione indiretta, dunque, il preventivo accertamento del fatto discriminatorio implica un giudizio in termini di ragionevolezza sul trattamento uguale. Da ciò, per un verso, si evince la non riducibilità del principio di non discriminazione al principio di parità di trattamento, espressione – anch’esso – del più generale principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ma riguardante il versante della giustizia retributiva; per altro verso, emerge l’idoneità del concetto di discriminazione indiretta, quale trattamento indifferenziato che non abbia tenuto conto di specifiche istanze culturali, religiose, ecc., a garantire il rispetto delle “diversità”, fondamento del diritto all’identità e alla differenza, in una società nella quale sempre più s’intrecciano etnie, culture, religioni, valori che chiedono di essere riconosciuti e rispettati nella loro specificità.

A differenza della discriminazione diretta, che si concreta soltanto in presenza di un pregiudizio effettivo (c.d. fattispecie di danno), quella indiretta può essere integrata anche dal pericolo del verificarsi di un “particolare svantaggio” per la persona discriminata (c.d. fattispecie di pericolo concreto).

Il legislatore, avvalendosi, poi, del suo potere conformativo, qualifica “discriminazione” anche la molestia, ossia “il comportamento indesiderato, posto in essere per motivi di razza o di origine etnica, avente – anche qui – lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”.

Si tratta di una nozione estremamente ampia, idonea a reprimere sia quei comportamenti che vengano percepiti come tali dalla parte lesa (criterio soggettivo) sia quei comportamenti che possano creare un “clima” di disagio o comunque tale da ledere la dignità della persona (criterio ambientale).

La previsione della molestia come comportamento discriminatorio appare quanto mai opportuna, anche perché introduce nel nostro ordinamento una figura particolarmente subdola e odiosa di mobbing, e dunque tanto più bisognosa di adeguati mezzi di contrasto e di tutela delle vittime.

Valutazione legale tipica in termini di discriminazione riceve anche l’ordine di discriminare, che va inteso – giusta la raccomandazione del Parlamento Europeo – con riferimento non soltanto agli ordini espressi e formali, ma a qualunque tipo di istigazione finalizzata a discriminare, sì da comprendere, ad esempio, sia le pressioni dei datori di lavoro sulle agenzie di collocamento per non vedersi assegnare lavoratori di una particolare origine etnica, sia gli inviti dei proprietari di immobili destinati ad uso abitativo, rivolti alle agenzie, di non contrattare con persone di una determinata etnia.

Molto importante, anche per quello che si dirà a proposito dei mezzi di tutela, è la circostanza che nella nozione di discriminazione – sia di quella diretta, sia di quella indiretta, sia di quella consistente nelle molestie – vengono equiparati “scopo” ed “effetto” del comportamento discriminatorio: l’uso del sintagma “scopo o effetto”, dove la “o” è impiegata con valore disgiuntivo, comporta, la sufficienza del solo scopo o del solo effetto ai fini del perfezionamento della fattispecie legale di discriminazione: la sufficienza dell’effetto, come meglio si dirà, è stata prevista per svincolare l’operatività dei rimedi di cui all’art. 44 del T.U. del 1998 dalla rilevanza degli stati soggettivi dell’agente; la sufficienza dello scopo, invece, consente al giudice adìto di inibire ogni comportamento discriminatorio, a prescindere dall’esistenza di una lesione attuale di un diritto umano o di una libertà fondamentale, non essendo necessario che il comportamento discriminatorio abbia già raggiunto il risultato avuto di mira, in base a una valutazione sociale tipica.

L’art. 3 del d.lgs. 215/2003, delinea, poi, l’ambito di applicazione della tutela, con riguardo, da un lato, ai soggetti destinatari e, dall’altro, alle aree interessate.

Nel primo comma, si stabilisce che “il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato”. A tal proposito, viene da chiedersi se tale principio, con i relativi strumenti di tutela, operi soltanto a livello individuale o anche a livello collettivo. Su questo punto, io non credo sia ammissibile un trattamento irragionevolmente deteriore e discriminatorio nei confronti di persone giuridiche o di enti non personificati (si pensi all’esclusione di un’organizzazione di tendenza – di un’organizzazione cioè che ispiri la sua azione a una determinata religione o a determinate convinzioni – dallo svolgimento di un’attività o dall’accesso a beni e servizi. Paradossalmente, proprio alle organizzazioni di tendenza, come si dirà, il legislatore ha riservato un trattamento differenziato, e proprio in riferimento al fenomeno delle discriminazioni). D’altra parte, il principio di eguaglianza è stato esteso anche alle persone giuridiche, non tanto e non soltanto in ragione del fatto che esse sono proiezioni di libertà e di attività individuali, ma, più in generale, in considerazione del carattere “obiettivo” che è venuto ad assumere il principio nella sua portata applicativa e giurisprudenziale. Occorre, poi, tener conto che la non discriminazione a favore dei gruppi ha trovato frequenti applicazioni anche nella giurisprudenza comunitaria, soprattutto in vista della libera esplicazione della loro attività, considerata oggetto di un autonomo interesse.

Quanto all’ambito di applicazione oggettivo, la lettera della norma in questione (ma anche la lettera degli artt. 2 e 3) sembra delimitare tale ambito, sia in sede di qualificazione del fatto discriminatorio sia in sede di determinazione dello scopo o dell’effetto di esso, alle discriminazioni fondate sulla razza e sulle origini etniche. Il d. lgs. n. 215 del 2003, infatti, a differenza del d. lgs. n. 216 in materia di discriminazioni sul lavoro, tace sulle discriminazioni fondate sulle convinzioni e pratiche religiose, sulle convinzioni personali, sugli orientamenti sessuali, sulla disabilità e sull’età. Si pone, dunque, il problema della rilevanza, ai fini dell’applicabilità degli specifici mezzi di tutela, delle discriminazioni fondate su queste ragioni, in materie diverse dal rapporto di lavoro subordinato, ad esempio in materia di assistenza sanitaria, di prestazioni sociali, di istruzione, di accesso a beni e servizi (che sono tra i settori presi in considerazione dal d.lgs. 215/2003). A mio parere, dev’essere data un’interpretazione estensiva della clausola di non discriminazione, ricomprendendo in essa anche i motivi non espressamente indicati. E ciò, anche in considerazione dell’ampiezza del concetto di discriminazione razziale, usato dal legislatore del 2003, il quale, all’art. 1, d. lgs. n. 215, sottolinea l’esistenza di “forme di razzismo a carattere culturale e religioso”.

Ma, poi, che cosa deve intendersi con il termine “razza”? L’unico riferimento al riguardo si legge in un’importante precisazione introdotta, in sede di approvazione della direttiva 2000/43, nel considerando n. 6, dove si afferma che l’Unione Europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte e che l’uso del termine razza non implica l’accettazione di siffatte teorie. Si tratta, dunque, di una concessione meramente verbale, per designare convenzionalmente la motivazione del comportamento discriminatorio di chi non soltanto crede in quelle teorie ma le strumentalizza a fini ideologici.

D’altra parte, l’art. 43 del T.U. sull’immigrazione, espressamente richiamato dal d. lgs. 215/2003 (art.2), tra le qualità personali a rischio di discriminazione, prevede, oltre alla razza e all’origine etnica, il colore, l’ascendenza, l’origine nazionale, le convinzioni e le pratiche religiose.

Invero, com’è stato sottolineato [[Cfr. M. MANTELLO, La tutela civile contro le discriminazioni, in Riv. dir. civ.,2004, I,449 s ]] il legislatore, attraverso la clausola generale di non discriminazione, ha individuato una serie di fattori in presenza dei quali non sono ammissibili arbitrari trattamenti differenziati, o irragionevoli parificazioni. La ratio delle norme appena citate è data da una regola di indifferenza di determinate qualità soggettive ai fini dell’accesso a una certa utilità. Il minimo comune denominatore delle suddette qualità è dato dall’esistenza, in base a una valutazione sociale tipica, di un possibile rischio di discriminazione nei loro confronti. Il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della nostra Costituzione richiede al legislatore di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Rispetto all’interprete, la ragionevolezza del trattamento eguale o diseguale opera come criterio di valutazione ai sensi dell’art. 12, comma 2 delle Disposizioni sulla legge in generale, ai fini dell’individuazione di una lacuna nel diritto scritto. Ora, poiché le convinzioni e le pratiche religiose nonché l’orientamento sessuale – alla luce non soltanto di una valutazione sociale tipica, ma anche di una valutazione legale tipica (si pensi all’art. 21 della Carta di Nizza, nonché all’art. 81 della Costituzione Europea) – vanno considerate qualità personali a rischio di discriminazione, non si può ad esse negare la tutela rafforzata offerta dalle norme in esame.

3. Segue. I mezzi di tutela.

L’art. 4 del d.lgs. 215/2003 disciplina, appunto, la tutela giurisdizionale dei diritti. Al fine di creare strumenti omogenei di tutela, si prevede l’applicazione della procedura di cui all’art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11 del T.U. sull’immigrazione, più volte citato. Tale articolo disciplina una particolare azione civile contro le discriminazioni, dotata di snellezza e incisività, che ricalca il rito cautelare uniforme regolato dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.

Il procedimento si articola in due fasi: una prima fase sommaria, che si conclude con un’ordinanza anticipatoria, di accoglimento o di rigetto della domanda, e una seconda fase, a cognizione piena, che si conclude con una sentenza. Nella prima fase, in caso di urgenza, il giudice può anche provvedere, inaudita altera parte, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni; con successivo contraddittorio e conseguente ordinanza, anche di segno diverso, reclamabile.

Altra importante caratteristica di tale meccanismo procedurale è costituita dal regime della prova per presunzioni semplici, con l’ausilio aggiuntivo dei dati statistici : a fronte di elementi di fatto, addotti dall’attore, idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell’esistenza di comportamenti discriminatori, il convenuto viene onerato della prova liberatoria circa l’insussistenza della discriminazione.

C’è da osservare, al riguardo, che il richiamo all’art. 44 del T.U., così come formulato (“La tutela giurisdizionale … si svolge nelle forme previste dall’art. 44 …), sembra limitato al profilo formale-procedurale e, pertanto, non dovrebbe estendersi al contenuto del sistema protettivo: in altre parole, i rimedi sarebbero quelli previsti dall’art. 4 d.lgs. 215/2003 (che, del resto, non contiene norme procedurali), ma essi dovrebbero essere attivati secondo la procedura descritta dall’art. 44 del T.U. citato.

Da questa scelta normativa derivano conseguenze di rilievo. Confrontando il 1° comma dell’art. 44 T.U. sull’immigrazione (“il giudice può … ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”) con il 4° comma dell’art. 4 d.lgs. 215/2003 (il giudice “ordina la cessazione del comportamento … nonché la rimozione degli effetti…”), ci si rende conto del diverso contenuto che può avere il provvedimento del giudice, in caso di accoglimento del ricorso: per il legislatore del ’98, il giudice poteva riversare nel provvedimento con il quale accoglieva il ricorso qualunque contenuto, che fosse idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione; tale provvedimento, dal contenuto atipico, poteva essere di per sé immediatamente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, e, dunque, poteva avere anche efficacia costitutiva ai sensi dell’art. 2908 c.c., secondo cui “Nei casi previsti dalla legge (tra i quali ben poteva essere annoverato l’art. 44 del T.U.), l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

Assai discutibile è, invece, il collegamento, instaurato dai primi commentatori, tra siffatto provvedimento e l’art. 2932 c.c. Occorre, infatti, considerare che l’art. 2932 c.c. è norma di carattere generale, a cui far ricorso quando sussista un obbligo di concludere un contratto, laddove l’art. 44 T.U. individuava gli specifici rimedi contro i comportamenti discriminatori, che prescindevano dall’esistenza di un obbligo a contrarre.

L’art. 4 d.lgs. 215/2003, invece, non attribuisce al giudice il potere di adottare un provvedimento atipico, idoneo alla rimozione degli effetti della discriminazione: egli dovrà, invece, limitarsi a ordinare che detti effetti vengano rimossi (ad esempio, potrebbe ordinare la conclusione del contratto, illegittimamente rifiutata). Il rispetto dell’ordine del giudice è, peraltro, garantito dalla sanzione penale di cui all’art. 388, comma 1, c.p.

Ovviamente, tali rimedi specifici non escludono il ricorso agli ordinari strumenti di tutela contro l’inadempimento e contro il fatto illecito, qualora naturalmente ne sussistano i presupposti.

Anche il rimedio della “rimozione degli effetti della discriminazione” pone una serie di problemi interpretativi, legati alla dialettica tra principio di non discriminazione e autonomia privata.

Se è vero che, nel nostro sistema normativo, un privato non può essere costretto, in via giudiziale, ad esempio, a concedere in locazione l’immobile a Tizio anziché a Caio (quando, naturalmente, non abbia assunto un obbligo in tal senso), non è, però, condivisibile l’idea, avanzata dai primi commentatori [[Per tutti, G. SCARSELLI, Appunti sulla discriminazione razziale e la sua tutela giurisdizionale, in Riv. dir. civ., I, 2001, 815 ss.]] che, in caso di conflitto tra libertà contrattuale e principio di non discriminazione, la rilevanza dei comportamenti discriminatori vada ricercata, esclusivamente, in quelle condotte considerate fattispecie illecite in altre fonti: in altre parole, le discriminazioni consisterebbero in comportamenti che l’ordinamento considera già illeciti, e che a causa della loro motivazione razziale vengono altresì più incisivamente sanzionati dal sistema (si pensi al caso del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza a una determinata razza o religione).

L’equivoco è sorto a causa di una frettolosa interpretazione dell’avverbio “illegittimamente”, usato dal legislatore del 1998 per qualificare come discriminatori quei comportamenti tesi a imporre condizioni più svantaggiose o a rifiutare l’accesso a beni e servizi in danno dello straniero regolarmente soggiornante in Italia. Ora, a parte il fatto che gli stessi commentatori [[G. SCARSELLI, Appunti sulla discriminazione razziale, cit., 816.]] sono costretti ad ammettere l’esistenza di discriminazioni poste in essere attraverso comportamenti che sarebbero considerati leciti se fossero privi di connotazioni razziali (ad esempio, il caso di un licenziamento legittimo ma inflitto a un lavoratore extracomunitario – a preferenza di un lavoratore italiano – soltanto in ragione della sua diversità), occorre soprattutto sottolineare che il legislatore del 2003, nel d.lgs. n. 215, all’art.3, comma 4, ci fornisce, per così dire, l’interpretazione autentica di quell’avverbio, disponendo che “Non costituiscono atti di discriminazione…quelle differenze di trattamento che … siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”. Da ciò si evince che “illegittime” sono quelle differenze di trattamento, non già considerate illecite da altre norme, ma che non sono giustificate oggettivamente da finalità legittime (ad esempio, non sarà configurabile alcuna discriminazione nel caso di un provino cinematografico in cui la parte da assegnare agli aspiranti attori sia quella di un ufficiale delle SS, biondo e con gli occhi azzurri. E’ ovvio che, fra tutti gli aspiranti attori, saranno preferiti quelli in possesso dei tratti somatici richiesti dal copione).

Peraltro, riguardo all’individuazione delle “finalità legittime”, forti perplessità suscita la disposizione dell’art. 3, comma 5, d.lgs. 216/2003, che attribuisce il potere di operare un trattamento differente nei confronti di un lavoratore, in ragione della sua religione o delle sue convinzioni personali, in favore di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica sia fondata proprio sulla religione o sulle convinzioni personali (la memoria corre al caso Cordero di qualche tempo fa). La disposizione sembra restringere indebitamente la portata del principio di non discriminazione, ponendosi in aperto contrasto con gli stessi obiettivi della normativa nel suo complesso.

Insomma, com’è stato sottolineato [[M. MANTELLO, La tutela civile contro le discriminazioni, in Riv. dir. civ.,2004, I,452 s.]] la clausola generale di non discriminazione ha un autonomo contenuto precettivo. Il conflitto tra libertà contrattuale – che, comunque, non può mai svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” – e principio di non discriminazione può, in concreto, anche risolversi nell’impossibilità tecnica di applicare il rimedio della “rimozione degli effetti” quando essa leda una posizione di libertà altrimenti riconosciuta dall’ordinamento; ma questo non implica che, qualora sia configurabile la fattispecie legale di discriminazione, non possa da ciò derivare alcuna autonoma conseguenza giuridica. Così, avuto riguardo al “diritto” di non negoziare in assenza di obblighi a contrarre, la sussistenza di un “scopo” discriminatorio, in base al quale Tizio non concede in locazione l’immobile a Caio perché cittadino extracomunitario, assume, comunque, una autonoma rilevanza in forza degli artt. 2 e 3 d.lgs. 215/2003, anche rispetto all’obbligo di buona fede nelle trattative, soprattutto in vista degli specifici mezzi di tutela: nel caso prospettato, infatti, una volta accertata, secondo le peculiari modalità processuali, l’esistenza di una discriminazione, deve riconoscersi la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 4, comma 4 dello stesso d.lgs.

Non è detto, invece, che il solo fatto del rifiuto della contrattazione assuma, in concreto, rilevanza ai sensi dell’art. 1337 c.c.: l’applicabilità di questa norma, che a sua volta ha un valore precettivo autonomo rispetto al principio di non discriminazione, è infatti condizionata alla circostanza che Tizio abbia ingenerato in Caio un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto di locazione. Potrebbe accadere, anzi, il contrario, che cioè Tizio, in un avviso pubblico, abbia manifestato la sua intenzione di non voler locare a cittadini extracomunitari.

Si pensi anche al caso di Tizio che, dovendo scegliere tra Caio e Sempronio per la stipulazione di un contratto di lavoro e intendendo verificare le capacità dei candidati, fissi la data del colloquio di sabato. Se Caio è di religione ebraica, la sussistenza di una discriminazione indiretta, ai fini dell’applicabilità del rimedio della rimozione degli effetti (che consisterà nella fissazione di altra data per il colloquio) prescinde da ogni indagine sulle intenzioni di Tizio, che poteva anche non conoscere la specifica esigenza religiosa di Caio.

Contrariamente a quanto hanno affermato i primi commentatori [[ G. SCARSELLI, Appunti sulla discriminazione razziale, cit., 822 ss.; A. CAPUTO, L’azione civile contro la discriminazione e i diritti di cittadinanza dei migranti, in Questione giustizia, 2003, 862 ss.]] il principio di non discriminazione trova applicazione in qualunque settore del diritto civile. In particolare, non può escludersi una sua rilevanza, in termini di validità e/o in termini di responsabilità, ad esempio, nel campo delle successioni (basti pensare alla norma sul motivo illecito di cui all’art. 626, che sicuramente consente di travolgere una disposizione testamentaria – sia tipica sia atipica (si pensi a una diseredazione) – espressamente motivata su base razziale); o nel campo dei negozi gratuiti (si pensi al trasporto gratuito, organizzato dal datore di lavoro, dal quale vengano esclusi soltanto i lavoratori appartenenti a una determinata etnia); o, addirittura, nel campo dei poteri discrezionali o poteri formativi (si pensi all’ipotesi, assai frequente nella pratica, in cui il datore di lavoro debba scegliere a quale lavoratore attribuire un avanzamento di carriera, ovvero quale lavoratore licenziare “legittimamente” o collocare, sempre legittimamente, in cassa integrazione: è evidente che una scelta operata soltanto in ragione, ad esempio, dell’appartenenza a una determinata etnia o religione sarebbe da considerare discriminatoria e, pertanto, sanzionabile).

4. Segue. In particolare, la tutela risarcitoria

Riguardo, infine, ai criteri d’imputazione del fatto dannoso, è necessario tener conto dell’equivalenza tra scopo ed effetto che il legislatore stabilisce nella descrizione della fattispecie di discriminazione. L’oggettivazione dell’illiceità dell’atto discriminatorio consente di affermare la responsabilità per mera “causalità” del soggetto agente, sì che questi possa essere condannato, pur in mancanza di colpa, non soltanto a “rimuovere gli effetti della discriminazione” ma anche a risarcire il danno, compreso quello non patrimoniale, che – si badi – va inteso come danno morale soggettivo, in considerazione del richiamo ai “casi previsti dalla legge” operato dall’art. 2059 c.c.

Non può dubitarsi, infatti, che ci troviamo di fronte a una previsione normativa speciale di responsabilità civile, caratterizzata dalla presenza di criteri oggettivi d’imputazione, tanto più che la prova liberatoria che il convenuto ha l’onere di fornire non ha per oggetto l’assenza di dolo o di colpa, ma la non inerenza del trattamento differenziato alla razza all’etnia ecc., ovvero la presenza di “finalità legittime” che giustifichino oggettivamente quelle differenze di trattamento.

I primi commentatori [[Per tutti, P. MOROZZO DELLA ROCCA, Gli atti discriminatori, cit., 33; G. SCARSELLI, Appunti sulla discriminazione razziale, cit., 819.]] hanno, invece, unanimemente affermato la necessità dell’elemento soggettivo della colpevolezza per l’esperibilità dell’azione di responsabilità per danni, pur ammettendo, in caso di assenza di colpa, la riparazione in forma specifica. L’argomento su cui hanno fondato tale conclusione è dato dalla lettera dell’art.44 comma 7 T.U. 1998, secondo cui “Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale”. Il fatto che il giudice semplicemente “possa” e non invece “debba” condannare il convenuto al risarcimento del danno starebbe proprio a dimostrare la necessità della verifica, da parte sua, della presenza di tutti gli elementi della fattispecie generale di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.

Ora, a prescindere dal fatto che non si vede come, ai fini della configurazione della fattispecie di responsabilità, si possa distinguere a seconda del rimedio richiesto (se, cioè, risarcimento per equivalente, ovvero in forma specifica), occorre sottolineare come nel d.lgs. 215/2003 il legislatore, quasi a fornire, anche qui, un’interpretazione autentica, disponga che “Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento…”, lasciando chiaramente intendere che quel “può”, che la norma precedente riferiva al giudice, era puramente e semplicemente legato alla necessità della richiesta dell’attore e non alla ricorrenza del requisito della colpevolezza del convenuto.

5.- Considerazioni conclusive

Conclusivamente, si può affermare che quella apprestata contro le discriminazioni, pur con qualche ombra e qualche ambiguità (si pensi, in particolare, all’inopinata eccezione al divieto di discriminazione in favore delle organizzazioni di tendenza), appare una tutela estremamente

incisiva, perché urgente e immediata, ripristinatoria e risarcitoria, assistita per di più dalla deterrenza della norma penale. Per verificarne il grado di effettività, occorrerà attendere che maturino sicuri indirizzi giurisprudenziali.

I pochi interventi che finora ci sono stati testimoniano le prevedibili difficoltà di emersione di comportamenti e prassi senz’altro molto più diffusi nella realtà sociale. Tali interventi hanno, peraltro, confermato le notevoli potenzialità applicative della normativa in esame, soprattutto per quanto riguarda i profili processuali; profili particolarmente rilevanti, giacché è proprio dall’incisività dei meccanismi giudiziali che dipende in grande misura l’effettività di ogni tutela.

Bruno Troisi