La pillola di Puppo. Nella “Storia della Repubblica Italiana” di Giorgio Bocca (Rizzoli, 1982), c’è una pagina meravigliosa su Giovanni XXIII, il “Papa buono”, e sulla sua visita al carcere romano di Regina Coeli. « Il giorno dopo Natale del ’58 va a Regina Coeli e sembra annoiato mentre il ministro della giustizia Gonella gli rivolge il solito discorsetto retorico di circostanza. Poi fa lui a suo modo, parla lui, come sa, ai detenuti riuniti nella rotonda all’incrocio dei raggi. “Miei cari figlioli, miei cari fratelli, siamo nella casa del Padre anche qui”. I detenuti gridano viva il Papa con furia con amore. “Siete contenti che io sia venuto? Siete contenti?” (link al video YouTube).

Quel giorno Giovanni XXIII infrange ogni protocollo. Un carcerato si getta in ginocchio davanti a lui e gli dice: «Le parole di speranza che lei ha pronunciato valgono anche per me, che sono un grande peccatore? ». Il Papa lo rimette in piedi (la cosa più bella che si possa fare) e lo abbraccia. Il Messaggero scrive: «è stato a questo punto che la manifestazione ha fatto tremare i muri di Regina Coeli. Dell’atmosfera tipica del carcere non è rimasto più nulla».

Quello che è rimasto identico, invece, dal 1958 ad oggi, è l’atrocità delle condizioni carcerarie. Si è parlato (giustamente) delle condizioni di detenzione in Ungheria di Ilaria Salis (“in una cella minuscola e senz’aria, tra gli scarafaggi (…) trattata come una bestia al guinzaglio”). Ma purtroppo in Italia non si sta molto meglio. Nelle prigioni italiane, dall’inizio del 2024 (in tre mesi quindi), si sono suicidate 27 persone. Il numero di detenuti (61000) supera di circa il 20% i posti a disposizione (51000, di cui però alcune migliaia indisponibili). Al ritmo attuale di incarcerazione, presto si potrebbe superare la cifra di 67000, che nel 2013 portò l’Italia a farsi sanzionare dalla Corte Europea per “condizioni di reclusione incompatibili con il rispetto della dignità umana”. Sovraffollamento, strutture obsolete e fatiscenti, personale insufficiente. E assenza di prospettive: molti detenuti si suicidano all’inizio della loro detenzione; ma tanti lo fanno poco prima di uscire. Perché non sanno dove andare.

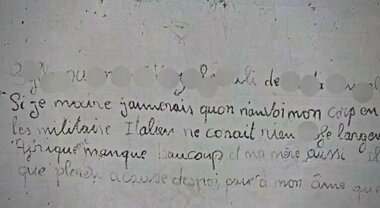

Uno dei suicidi recenti è avvenuto nel Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, periferia di Roma. Che non è propriamente un carcere ma in realtà lo è. Un ragazzo di 22 anni, Ousmane Sylla, ha scritto un messaggio sul muro con un mozzicone di sigaretta, si è messo a pregare e verso le quattro e mezza del mattino si è impiccato all’inferriata, con un lenzuolo. L’agonia è stata lunga: alle cinque, quando è stato trovato, era ancora vivo. Ma è morto prima di potere essere soccorso. Aveva ricevuto un decreto di espulsione, e lui stesso chiedeva di essere rimpatriato nel suo paese, la Guinea. Ma un decreto governativo del 2023 ha esteso i tempi di permanenza nei “CPR”. E l’Italia non ha accordi di rimpatrio con la Guinea. Ousmane Sylla è rimasto lì dentro. Appeso a un’inferriata, come un fantasma. Il suo messaggio (in un francese che risente della mescolanza con le parlate locali) dice: se muoio, vorrei che il mio corpo fosse mandato in Africa, mia madre sarà contenta. I militari italiani non capiscono niente a parte i soldi. L’Africa mi manca molto e anche mia madre, non deve piangere per me. Pace alla mia anima, che io possa riposare in pace.

La cultura egemone, da molto tempo ormai, è quella degli slogan del tipo “in galera e buttare via le chiavi”, usati da politici senza scrupoli (e anzi senza proprio niente, né in zucca né altrove). Nell’opinione pubblica circolano gli antichi veleni del desiderio di vendetta, dell’accanimento verso i presunti “cattivi”. Ma nei luoghi di detenzione c’è di tutto: criminali professionisti e ladri di galline, immigrati che non possono né andare avanti né tornare indietro, persone sconfitte dalle circostanze della vita o che si sono perse come chiunque di noi può perdersi, cioè in un attimo. Detenuti in attesa di giudizio (più di 9000 oggi) o di sentenza definitiva (più di 7000), di cui molti si riveleranno innocenti. E la Costituzione Italiana, che fu scritta da persone che invece qualcosa in zucca ce l’avevano, all’articolo 27 dice: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Le antiche parole di Giovanni XXIII (“Miei cari figlioli, miei cari fratelli, siamo nella casa del Padre anche qui”) rivelano una profonda e dolorosa verità. Dicono che il problema di chi sta in un luogo di detenzione è anche il nostro. E che quella casa del Padre urla ancora vendetta al cielo.

Maurizio Puppo