È molto diffusa – addirittura generalizzata – la consuetudine di tracciare, al termine di ogni anno solare, un bilancio di ciò che è avvenuto negli ultimi dodici mesi. Lo fa ciascuno di noi per la sua vita privata e professionale, lo fanno i politici più o meno importanti per illustrare (nel senso etimologico della parola) ciò che hanno realizzato, lo fanno gli amministratori delegati delle aziende. I quotidiani, i rotocalchi, le televisioni, chiudono gli anni “vecchi” e aprono quelli “nuovi” con bilanci che riguardano i fatti più importanti accaduti nei più svariati ambiti delle attività umane.

Anche il mondo della cultura non sfugge alla tradizione del bilancio annuale e, in questo variegato universo, la letteratura non fa eccezione. Queste poche righe di premessa ci servono per dire che il presente articolo non è e non pretende di essere un bilancio oggettivo e complessivo di ciò che è avvenuto nella letteratura italiana nel corso del 2009: è, molto più semplicemente, un racconto personale e parziale di alcuni fatti letterari accaduti nei dodici mesi passati, talvolta molto importanti anche per un bilancio complessivo dell’intera annata, in altri casi significativi probabilmente solo per chi scrive. E tuttavia, il fatto di svolgere “in pubblico” alcune considerazioni deriva dalla speranza che queste possano essere utili anche ad altri e a chi, in particolare, è un attento osservatore di cose italiane.

Fatta questa premessa (e consapevole del fatto che per ogni libro o autore rammentato ce ne sono altri cento che non vengono citati), conviene iniziare il nostro percorso.

Nell’Italia che celebra con convegni e pubblicazioni gli anniversari di nascita o di morte di singoli scrittori o di movimenti letterari, in un anno come il 2009 in cui sono iniziate le manifestazioni riguardanti il centenario del Futurismo (manifestazioni che proseguono nel 2010, centenario del Manifesto letterario del movimento di Filippo Tommaso Marinetti), in cui è stata ricordata – in un convegno fiorentino – la nascita (sempre cento anni fa) della rivista “La Voce” e in cui a Romano Bilenchi, scomparso nel 1989, sono state dedicate due giornate di studio nella sua natale Colle Val d’Elsa (ma l’anniversario bilenchiano è stato degnamente e giustamente accompagnato anche dalla ristampa, nella Biblioteca Universale Rizzoli, dei suoi principali titoli), è stato ricordato anche il ventesimo anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia.

Sciascia (foto accanto, ndr) ha rappresentato l’intellettuale e lo scrittore costantemente impegnato a raccontare la realtà italiana (e non solo italiana). Partendo dalla sua Sicilia e risalendo, anno dopo anno, verso Nord (come la “linea della palma” ricordata nel suo romanzo più fortunato – non più bello – Il giorno della civetta), Sciascia ha dedicato la sua penna (acuminata come una spada) al racconto di un paese senza giustizia, con luci sempre più fievoli e oscurità in progressiva espansione.

Nel suoi romanzi storici, nei suoi “gialli” senza conclusione, nei “dossier” dedicati a fatti dimenticati, si è sempre interrogato sul presente. Non ha esitato a schierarsi e ad intervenire sui fatti più scottani e tragici di attualità: basterebbe ricordare L’affaire Moro, uscito nel 1978 all’indomani dell’uccisione da parte delle Brigate Rosse del leader democristiano: un libro, come Sciascia amava definirlo, «religioso», attento all’uomo solo in mano alle Br e non al politico (del quale non condivideva le strategie e nei confronti della cui lungimiranza nutriva consistenti dubbi) e quindi pronto a ribadire la necessità di un intervento dello Stato per salvare quell’uomo dalla morte.

Ma anche quando ha raccontato la Sicilia del 1700 (una terra, per lui, senza rivoluzioni, sia nel secolo dei “lumi” che nei frangenti storici di possibile cambiamento come l’impresa dei Mille e lo sbarco degli Alleati), o quando ha riletto i romanzi di Verga e i manzoniani Promessi sposi, non ha mai cessato di essere attuale. E di raccontare il disagio di un uomo che vorrebbe capire, che mette al primo posto della sua funzione intellettuale il raggiungimento della verità, e che invece si trova perso – come i suoi investigatori – nel labirinto del contesto, un contesto corrotto, in cui l’illegalità diventa così diffusa e trasversale da non poter essere né individuata né, tantomeno, estirpata.

Appare inevitabile, a venti anni dalla sua scomparsa, parlare di Sciascia con nostalgia. Nostalgia nei confronti di chi, scrivendo ogni sua pagina, ha compiuto un’azione morale: dal libro d’esordio, Le parrocchie di Regalpetra (1956) a Una storia semplice, arrivato in libreria proprio nei giorni della sua morte; dai saggi letterari agli articoli di giornale, lasciati, come recita il titolo di una raccolta alla quale lavorava nei mesi prima della scomparsa, A futura memoria (e accompagnati da un dubbio, evidenziato nel sottotitolo del libro: Se la memoria ha un futuro).

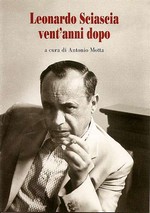

Tra nostalgia e necessità di costanti riletture si collocano i due volumi su Sciascia pubblicati nel 2009: un numero monografico di «Panta» (edito da Bompiani e curato da Matteo Collura) e il numero della rivista «Il Giannone», semestrale di cultura e di letteratura diretto da Antonio Motta, uscito con il titolo Leonardo Sciascia vent’anni dopo. Se «Panta» ripropone «L’Almanacco Bompiani 1999» (uscito per il decimo anniversario della morte di Sciascia) preceduto da alcune testimonianze (tra queste particolarmente bella quella di Mario Scognamiglio, che ricorda come Sciascia accettasse, il 20 novembre 1989, la presidenza di una associazione di bibliofili, mantenendo l’incarico – offertogli dagli amici con affetto, stima e gratitudine – per ventiquattr’ore: la sera di quello stesso giorno, infatti, sarebbe morto), «Il Giannone», con maggiore profondità e attenzione, ha unito le testimonianze di amici e colleghi ad una serie di saggi critici scritti per l’occasione e alla pubblicazione di alcuni documenti.

Tra nostalgia e necessità di costanti riletture si collocano i due volumi su Sciascia pubblicati nel 2009: un numero monografico di «Panta» (edito da Bompiani e curato da Matteo Collura) e il numero della rivista «Il Giannone», semestrale di cultura e di letteratura diretto da Antonio Motta, uscito con il titolo Leonardo Sciascia vent’anni dopo. Se «Panta» ripropone «L’Almanacco Bompiani 1999» (uscito per il decimo anniversario della morte di Sciascia) preceduto da alcune testimonianze (tra queste particolarmente bella quella di Mario Scognamiglio, che ricorda come Sciascia accettasse, il 20 novembre 1989, la presidenza di una associazione di bibliofili, mantenendo l’incarico – offertogli dagli amici con affetto, stima e gratitudine – per ventiquattr’ore: la sera di quello stesso giorno, infatti, sarebbe morto), «Il Giannone», con maggiore profondità e attenzione, ha unito le testimonianze di amici e colleghi ad una serie di saggi critici scritti per l’occasione e alla pubblicazione di alcuni documenti.

Tra questi, le lettere che Sciascia e Anna Maria Ortese si scambiarono tra il 1978 e il 1987. Nel carteggio, solo due sono le lettere di Sciascia (contro 15 della Ortese). Eppure, quando l’autore di Todo modo scrive, lascia il segno, come nella lettera datata «Racalmuto, 4 XI 78», in cui, sollecitato dalla sua interlocutrice, non interrompe il suo ragionamento sull’Italia: «Un paese (l’Italia), sembra, senza verità; un paese che non ha bisogno di scrittori, che non ha bisogno di intellettuali. Disperato. Pieno di odio. E nella disperazione e nell’odio propriamente spensierato, di una insensata, sciocca vitalità. Sembra.

E poi si scopre – come io l’ho scoperto in questi ultimi mesi – che c’è invece come nascosto, come clandestino, un paese serio, pensoso, preoccupato, spaventato. Ma intanto dobbiamo fare i conti con quell’altro paese, quello del potere, dei poteri: quello che non vuole la verità, che non ci vuole, che ci costringe a quella che Moravia chiama estraneità dolorosa. Ed è davvero duro sentirsi come stranieri».

Il ventesimo anniversario della scomparsa di Sciascia è stato ricordato anche attraverso la pubblicazione, curata da Andrea Camilleri, delle interpellanze parlamentari di un onorevole siciliano (questo il titolo del volume, edito da Bompiani), nel corso della legislatura 1979-1983 che vide Sciascia candidato ed eletto nelle file del Partito radicale. Interpellanze brevi, e brevemente illustrate: «Ho troppo rispetto per la parola», diceva Sciascia per spiegare come mai, in un Parlamento abituato – ieri e oggi – a discorsi fiume (e spesso vacui), esprimesse il suo pensiero e i suoi dubbi puntando – come nella scrittura – all’essenzialità. Eppure, anche in questo caso, quando Sciascia parla, ha la straordinaria capacità di far riflettere. Anche quando interpella il Governo su fatti ormai dimenticati o su questioni che possono apparire oggi di scarsa importanza. Si apre la legislatura e lo scrittore di Racalmuto, il 10 agosto 1979, prende la parola per commentare l’appena conclusa campagna elettorale che i partiti di maggioranza hanno basato sul tema dell’ingovernabilità dell’Italia: «In realtà, questo paese è invece il più governabile che esista al mondo. Le sue capacità di adattamento e di assuefazione, di pazienza e persino di rassegnazione sono inesauribili. Basta viaggiare in treno o in aereo, entrare in un ospedale, in un qualsiasi ufficio pubblico, avere insomma bisogno di qualcosa che abbia a che fare con il governo dello Stato, con la sua amministrazione, per accorgersi fino a che punto del peggio sia governabile questo paese e quanto invece siano ingovernabili coloro che nei governi lo reggono: ingovernabili e ingovernati non dico soltanto nel senso dell’efficienza; intendo soprattutto nel senso di un’idea del governare, di una vita morale del governare».

Camilleri ha reso omaggio a Sciascia pubblicando i suoi interventi parlamentari, partecipando – con due scritti – ai già citati numeri di «Panta» e del «Giannone», ma anche, in modo non esplicito, scrivendo La rizzagliata. Anche il 2009 ha visto l’inesauribile scrittore siciliano dominare le classifiche dei libri più venduti: con il quindicesimo romanzo che ha per protagonista il commissario Salvo Montalbano (La danza del gabbiano) e, appunto, con La rizzagliata, giallo senza Montalbano e che, soprattutto, non paga la mancanza dell’investigatore più amato dal pubblico italiano (e non solo italiano). Camilleri (che proprio tramite Sciascia è entrato in contatto con Elvira Sellerio all’inizio degli anni Ottanta) è uno scrittore che merita di essere letto non solo da una prospettiva letteraria, ma anche da una angolatura sociologica, di sociologia della letteratura.

Dal 1999, infatti, ogni volta che arriva in libreria un suo romanzo (soprattutto se della serie di Montalbano), questo viene acquistato (e letto) da alcune centinaia di migliaia di italiani, con una fedeltà che non sembra venir meno e che, dati alla mano, non risente della prolificità dello scrittore. Appare ormai acquisita la definizione adoperata all’inizio del “caso Camilleri” da Carlo Bo che, interrogandosi sulle ragioni di un successo, individuava nello scrittore la capacità di occupare una zona della letteratura piuttosto sguarnita: quella dell’«intrattenimento alto». Ma certo, se volessimo provare a spiegare ciò che spiegabile fino in fondo non è (e cioè quali sono gli ingredienti di questa fortuna), dovremmo mettere sulla bilancia numerosi pesi: la forza di un personaggio come Montalbano, eroe positivo in tempi che di lieto hanno ben poco, simpatico e familiare (un vicino di casa, ha scritto Vittorio Spinazzola), in continua evoluzione (La danza del gabbiano lo presenta invecchiato, piegato su riflessioni che riguardano la morte, non più impeccabile nel suo lavoro, stanco); la capacità di parlare – sia pure con rapidi accenni – dell’Italia di oggi; il fascino della Sicilia (e sia pure una Sicilia “da cartolina”); l’uso di una lingua bastarda facilmente comprensibile per chi ha la pazienza di decifrare il centinaio di parole più difficili; il pizzico di sensualità (talvolta di gioiosa sessualità) spruzzato nelle pagine; la capacità di far dialogare i personaggi e di costruire una trama che avvolga e coinvolga il lettore; il successo degli episodi televisivi che vedono Luca Zingaretti nelle vesti di Montalbano; la simpatia dell’uomo Camilleri. Ma anche molto altro e, tra questo molto altro, il sostanziale ottimismo dei gialli con Montalbano: un ottimismo legato al fatto che il commissario, da una situazione di turbamento dell’ordine delle cose, giunge a scoprire la verità e a ripristinare l’ordine iniziale.

Dal 1999, infatti, ogni volta che arriva in libreria un suo romanzo (soprattutto se della serie di Montalbano), questo viene acquistato (e letto) da alcune centinaia di migliaia di italiani, con una fedeltà che non sembra venir meno e che, dati alla mano, non risente della prolificità dello scrittore. Appare ormai acquisita la definizione adoperata all’inizio del “caso Camilleri” da Carlo Bo che, interrogandosi sulle ragioni di un successo, individuava nello scrittore la capacità di occupare una zona della letteratura piuttosto sguarnita: quella dell’«intrattenimento alto». Ma certo, se volessimo provare a spiegare ciò che spiegabile fino in fondo non è (e cioè quali sono gli ingredienti di questa fortuna), dovremmo mettere sulla bilancia numerosi pesi: la forza di un personaggio come Montalbano, eroe positivo in tempi che di lieto hanno ben poco, simpatico e familiare (un vicino di casa, ha scritto Vittorio Spinazzola), in continua evoluzione (La danza del gabbiano lo presenta invecchiato, piegato su riflessioni che riguardano la morte, non più impeccabile nel suo lavoro, stanco); la capacità di parlare – sia pure con rapidi accenni – dell’Italia di oggi; il fascino della Sicilia (e sia pure una Sicilia “da cartolina”); l’uso di una lingua bastarda facilmente comprensibile per chi ha la pazienza di decifrare il centinaio di parole più difficili; il pizzico di sensualità (talvolta di gioiosa sessualità) spruzzato nelle pagine; la capacità di far dialogare i personaggi e di costruire una trama che avvolga e coinvolga il lettore; il successo degli episodi televisivi che vedono Luca Zingaretti nelle vesti di Montalbano; la simpatia dell’uomo Camilleri. Ma anche molto altro e, tra questo molto altro, il sostanziale ottimismo dei gialli con Montalbano: un ottimismo legato al fatto che il commissario, da una situazione di turbamento dell’ordine delle cose, giunge a scoprire la verità e a ripristinare l’ordine iniziale.

Quest’ultimo dato, però, manca in La rizzagliata: un giallo che prende spunto dalla cronaca recente (viene ritrovato il cadavere di una studentessa e il il fidanzato della ragazza è raggiunto da un avviso di garanzia: come per il delitto di Garlasco) ma che, soprattutto, risulta più nero (più nivuro, direbbe Montalbano) del solito; un giallo senza verità e in cui chi di dovere non cerca la verità ma alimenta la menzogna; una storia i cui fatti, anziché chiarirsi e dipanarsi, si complicano e si ingarbugliano. Perché chi vuole capire si trova impelagato in un contesto colpevole. «Non ci accapisco nenti», dice ad un certo punto il protagonista, direttore di un telegiornale siciliano. Ed è soprattutto in questo non capirci più niente che La rizzagliata rappresenta un omaggio a Sciascia, lo scrittore che – ma le citazioni potrebbero essere molteplici – fa dire al Vice capo della polizia in Il cavaliere e la morte (1988): «Che confusione».

Quest’ultimo dato, però, manca in La rizzagliata: un giallo che prende spunto dalla cronaca recente (viene ritrovato il cadavere di una studentessa e il il fidanzato della ragazza è raggiunto da un avviso di garanzia: come per il delitto di Garlasco) ma che, soprattutto, risulta più nero (più nivuro, direbbe Montalbano) del solito; un giallo senza verità e in cui chi di dovere non cerca la verità ma alimenta la menzogna; una storia i cui fatti, anziché chiarirsi e dipanarsi, si complicano e si ingarbugliano. Perché chi vuole capire si trova impelagato in un contesto colpevole. «Non ci accapisco nenti», dice ad un certo punto il protagonista, direttore di un telegiornale siciliano. Ed è soprattutto in questo non capirci più niente che La rizzagliata rappresenta un omaggio a Sciascia, lo scrittore che – ma le citazioni potrebbero essere molteplici – fa dire al Vice capo della polizia in Il cavaliere e la morte (1988): «Che confusione».

In Italia, ogni anno, escono alcuni best sellers: tutti i giornali ne parlano, gli autori compaiono in televisione, gli editori “pompano” l’evento, le librerie – anche quelle più sprovviste di libri e di cultura – mettono in vetrina i volumi della “top ten”.

In Italia, però, esistono anche numerose esperienze letterarie significative ma destinate a restare ai margini del dibattito culturale. Quest’ultima categoria potrebbe essere esemplificata attraverso una vasta casistica, e non si può considerare, questo fenomeno, né propriamente italiano, né solamente attuale. Eppure, tra i fatti letterari del 2009 più “in ombra”, ci sembra giusto evidenziarne almeno due.

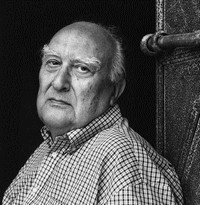

Il primo riguarda Marcello Venturi (foto accanto, ndr), al quale, il 26 e il 27 giugno, è stato dedicato un importante convegno tra Molare e Ovada, in quel Monferrato in cui viveva dal 1960 e in cui si è spento il 21 aprile 2008. Venturi, rimasto fuori dalla notorietà per motivazioni che non è possibile esplicitare in questa sede (ma ci permettiamo, per qualche curioso, di rimandare ad un nostro libro: Lo scrittore come cartografo. Saggio su Marcello Venturi, Firenze, Le Lettere, 2007), ha dedicato alla scrittura la sua vita, dagli esordi sul «Politecnico» di Vittorini all’indomani della seconda guerra mondiale ai racconti del volume All’altezza del cuore, editi da Aragno proprio nei giorni della sua scomparsa.

E in questo lungo cammino, che il convegno ha cercato di ripercorrere, spiccano due romanzi: Bandiera bianca a Cefalonia (ora edito da Mondadori), che nel 1963 riportava alla luce la strage dimenticata dei soldati italiani nell’isola greca, all’indomani dell’8 settembre 1943; e L’ultimo veliero – storia di marinai che fuggono da un ospizio e, soprattutto, romanzo sulla vita e sulla morte – che piacque molto ad Italo Calvino (tanto da essere pubblicato, nel 1962, nei “Coralli” di Einaudi) e che recentemente è stato riproposto dall’editore Sellerio nella collana “La memoria”, pensata e inaugurata da Sciascia e con Camilleri matador dell’ultimo decennio.

E in questo lungo cammino, che il convegno ha cercato di ripercorrere, spiccano due romanzi: Bandiera bianca a Cefalonia (ora edito da Mondadori), che nel 1963 riportava alla luce la strage dimenticata dei soldati italiani nell’isola greca, all’indomani dell’8 settembre 1943; e L’ultimo veliero – storia di marinai che fuggono da un ospizio e, soprattutto, romanzo sulla vita e sulla morte – che piacque molto ad Italo Calvino (tanto da essere pubblicato, nel 1962, nei “Coralli” di Einaudi) e che recentemente è stato riproposto dall’editore Sellerio nella collana “La memoria”, pensata e inaugurata da Sciascia e con Camilleri matador dell’ultimo decennio.

Il secondo fatto letterario che crediamo doveroso evidenziare riguarda Camilla Salvago Raggi (foto sotto, ndr). Che Camilla Salvago Raggi sia stata anche moglie e compagna di una vita di Marcello Venturi è un fatto da segnalare ma non rappresenta il motivo per cui viene qui rammentata. La sua storia di scrittrice, infatti, è completamente autonoma rispetto a quella del marito, con il quale condivide, semmai, la lunga fedeltà al racconto: dall’esordio nel 1960 con La notte dei mascheri al 2009 (ed oltre, visto che la scrittrice ligure-piemontese prosegue la sua attività e che nel 2010 si annunciano appuntamenti editoriali che la riguardano, come la ristampa, da parte di De Ferrari di Genova, di Dopo di me, il romanzo che Mursia pubblicò nel 1967 e che rappresenta, per molti aspetti, la “madre” di tante sue pagine successive).

Il 2009 ha visto la ripubblicazione del romanzo L’ora blu (ambientato a Genova e in Liguria negli anni della seconda guerra mondiale) e l’edizione di un volume di racconti intitolato Prima o poi. Gli editori sono, rispettivamente, Aragno e Viennepierre: e anche queste sigle editoriali, meritorie ma certo non legate ai grandi gruppi e catene – e quindi accompagnate da tutto ciò che ne segue: difficoltà nella distribuzione, esclusione dalle librerie, scarsa circolazione dei volumi – , potrebbero far scaturire una riflessione sul mercato editoriale attuale (con la ricerca, da parte dei “grandi” marchi, del best seller e la sordità nei confronti di libri importanti ma non commerciali): una riflessione che non è qui il caso di tentare.

Il 2009 ha visto la ripubblicazione del romanzo L’ora blu (ambientato a Genova e in Liguria negli anni della seconda guerra mondiale) e l’edizione di un volume di racconti intitolato Prima o poi. Gli editori sono, rispettivamente, Aragno e Viennepierre: e anche queste sigle editoriali, meritorie ma certo non legate ai grandi gruppi e catene – e quindi accompagnate da tutto ciò che ne segue: difficoltà nella distribuzione, esclusione dalle librerie, scarsa circolazione dei volumi – , potrebbero far scaturire una riflessione sul mercato editoriale attuale (con la ricerca, da parte dei “grandi” marchi, del best seller e la sordità nei confronti di libri importanti ma non commerciali): una riflessione che non è qui il caso di tentare.

L’ora blu è un romanzo breve, essenziale: Paola, ormai donna matura, ripercorre alcuni momenti della sua adolescenza, dominata dall’assenza del padre defunto, dall’amore ossessivo per parte di madre, dalla scoperta della vita e dell’amore in mezzo ai drammi della guerra, che non turbano più di tanto la sua ovattata crescita. Il tema della memoria – costante nei libri della Salvago Raggi – occupa anche qui un ruolo centrale, tra riemersioni e rimozioni. E, dalle pagine, affiora anche la poesia del mare, in ogni momento della giornata ma soprattutto all’imbrunire, nell’ora blu, «quando tutto – cielo mare costa – si inazzurrava». I temi della memoria, del rapporto tra presente e passato, del paradiso bugiardo dell’infanzia (Paradiso bugiardo è il titolo di un felice libro della Salvago Raggi), della straordinarietà che caratterizza il quotidiano, dominano i nove racconti di Prima o poi, storie diverse che sono tenute insieme non solo dal fatto che protagoniste sono figure di donne ma soprattutto dal motivo del tempo: un tempo che scorre senza sosta, avvertito nel suo pulsare, che non indugia tra l’infanzia e la vecchiaia, che porta via amici e parenti, uno dopo l’altro, in attesa di una fine che, prima o poi, arriverà per tutti. È, questo, il libro degli addii: e non a caso nel racconto che dà il titolo al volume si fa riferimento alla Sinfonia degli addii di Haydn e ai suoi musicisti che lasciano ad uno ad uno la scena, spegnendo il moccolo sul leggio.

Se sul versante dei “recuperi” merita una segnalazione la nascita, per le edizioni Isbn, della collana “Novecento italiano” (diretta da Guido Davico Bonino ed inaugurata con Nascita e morte della massaia, romanzo pubblicato nel 1945 da Paola Masino), anche in un percorso personale come il nostro non può mancare uno sguardo alla “principessa” delle collane letterarie, quella dei “Meridiani” Mondadori, che ha visto tra l’altro l’edizione degli ultimi due volumi della Storia del giornalismo curata da Franco Contorbia (impresa editoriale iniziata nel 2007, con l’intento di ripercorrere la storia italiana dal 1860 al 2001 attraverso gli interventi sui giornali di giornalisti-scrittori e di scrittori-giornalisti, con una scansione annalistica) e la stampa delle Opere scelte di Ottiero Ottieri (a cura di Giuseppe Montesano, con cronologia di Maria Pace Ottieri e notizie sui testi di Cristina Nesi) che ha il merito di  riportare l’attenzione su uno scrittore che occupa un posto di tutto rispetto nella letteratura del secondo ‘900.

riportare l’attenzione su uno scrittore che occupa un posto di tutto rispetto nella letteratura del secondo ‘900.

Tra i molti testi che, inevitabilmente, sono restati fuori dal volume, devono essere segnalati i due romanzi di esordio: Memorie dell’incoscienza (che offrivano una lettura a-politica, senza coscienza, dei fatti avvenuti in Italia dopo l’8 settembre 1943: un romanzo, quindi, lontano sia dall’agiografia resistenziale che dalla nostalgia fascista, capace di rendere l’idea dello spaesamento seguito alla caduta del regime) e Tempi stretti che, nel 1957, nella collana degli einaudiani “Gettoni”, dava inizio (insieme alla raccolta di racconti di Luigi Davì, Gymkhana Cross, apparsa nello stesso anno e nella medesima collana) alla “letteratura industriale”, che già aveva avuto alcuni prodromi significativi e che, soprattutto, avrebbe portato alla stesura di libri importanti proprio nella stagione del “miracolo italiano” (un miracolo del quale gli scrittori hanno generalmente raccontato l’altra faccia della medaglia, fatta di alienazione, di impoverimento umano, di fretta: da Luciano Bianciardi a Paolo Volponi, da Giovanni Arpino a Giovanni Testori e a Pier Paolo Pasolini).

Ma ciò che è presente nel volume mondadoriano appare più che sufficiente per avviare una rilettura di Ottieri: ci sono i due volumi più importanti della sua “fase industriale” (Donnarumma all’assalto e La linea gotica) e ci sono i capolavori della “fase della clinica” (L’irrealtà quotidiana, Contessa, Il poema osceno, Cery): due “fasi” tra virgolette, perché in realtà non esiste soluzione di continuità in uno scrittore che ha raccontato la nevrosi, l’esistenza nel mondo di oggi – tra fabbrica (emblema della contemporaneità, soprattutto negli anni del boom) e clinica –, i vuoti abissali dentro le esistenze individuali e le cadute in queste voragini.

Non manca chi, partendo da una quotidiana frequentazione di testi narrativi scritti da autori sotto i trentacinque anni, ha tentato, anche recentemente, un primo bilancio, con tutte le difficoltà che comporta il confrontarsi sul presente in movimento. Bilanci annuali traccia, in Tirature, Vittorio Spinazzola con i suoi collaboratori (e, per quest’anno, individua, come filo dominante della letteratura italiana, il ritorno al realismo, il «neo-neorealismo»).

Ma al di là dei bilanci complessivi, ha rappresentato un fatto per molti versi sorprendente l’uscita del romanzo Accabadora di Michela Murgia, nata in Sardegna nel 1972. La Murgia (foto accanto, ndr) aveva pubblicato nel 2006 per Isbn Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria: un testo che ha tra l’altro ispirato l’omonimo film di Paolo Virzì e che è apparso significativo soprattutto se collocato nell’ambio di un ritorno al tema del lavoro in testi narrativi di “giovani” autori. Michela Murgia ha raccontato il lavoro precario e sottopagato in un call center (realtà al centro anche di uno spettacolo teatrale di Ascanio Celestini) così come Andrea Bajani, in Cordiali saluti (Einaudi, 2005), ha costruito una storia sull’insicurezza lavorativa che riguarda giovani e meno giovani e Simona Baldanzi, in Figlia di una vestaglia blu (2006), ha raccontato la trasformazione di una fabbrica in outlet, la vita degli operai nei cantieri dell’alta velocità in Mugello e la precarietà dei giovani, anche se laureati. Il mondo deve sapere colpiva per l’effervescenza della scrittura, per la lingua sbarazzina e leggera, giovanile e gergale.

Ma al di là dei bilanci complessivi, ha rappresentato un fatto per molti versi sorprendente l’uscita del romanzo Accabadora di Michela Murgia, nata in Sardegna nel 1972. La Murgia (foto accanto, ndr) aveva pubblicato nel 2006 per Isbn Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria: un testo che ha tra l’altro ispirato l’omonimo film di Paolo Virzì e che è apparso significativo soprattutto se collocato nell’ambio di un ritorno al tema del lavoro in testi narrativi di “giovani” autori. Michela Murgia ha raccontato il lavoro precario e sottopagato in un call center (realtà al centro anche di uno spettacolo teatrale di Ascanio Celestini) così come Andrea Bajani, in Cordiali saluti (Einaudi, 2005), ha costruito una storia sull’insicurezza lavorativa che riguarda giovani e meno giovani e Simona Baldanzi, in Figlia di una vestaglia blu (2006), ha raccontato la trasformazione di una fabbrica in outlet, la vita degli operai nei cantieri dell’alta velocità in Mugello e la precarietà dei giovani, anche se laureati. Il mondo deve sapere colpiva per l’effervescenza della scrittura, per la lingua sbarazzina e leggera, giovanile e gergale.

Con Accabadora, invece, ci troviamo di fronte ad un romanzo profondo, verticale, che affronta da una prospettiva letteraria temi importanti e attuali (come quello della maternità e dei rapporti madre-figlia, quello dell’eutanasia, quello della violenza sui bambini) e che è caratterizzato da una scrittura essenziale e poetica al tempo stesso. Ambientato nella Sardegna degli anni Cinquanta, il romanzo – pubblicato da Einaudi – racconta una terra, con le sue tradizioni e la sua storia, e scava in alcune esistenze individuali. Protagoniste del romanzo sono due donne: Maria e Tzia Bonaria: la prima è una bambina di otto anni che diventa “filla de anima” di Tzia Bonaria, una donna che non ha più l’età per procreare ma che sceglie di essere madre di Maria, con il consenso della piccola e della sua famiglia di origine. Tzia Bonaria fa la sarta ma anche l’“accabadora”, cioè colei che dona la morte pietosa, che, con il consenso di una intera comunità, porta la quiete finale a chi è di fatto già morto anche se non da un punto di vista biologico. Quando Maria cresce, scopre chi è veramente la sua seconda madre: e decide di andarsene dalla Sardegna, di lasciarsi alle spalle una storia. Si trasferisce a Torino, dove si occupa di una bambina e di un adolescente che tiene chiuso dentro di sé il dramma di una violenza subita da piccolo; ma torna poi a casa, per assistere Tzia Bonaria che sta morendo, perché questo è il compito di una fill’e anima.

Con Accabadora, invece, ci troviamo di fronte ad un romanzo profondo, verticale, che affronta da una prospettiva letteraria temi importanti e attuali (come quello della maternità e dei rapporti madre-figlia, quello dell’eutanasia, quello della violenza sui bambini) e che è caratterizzato da una scrittura essenziale e poetica al tempo stesso. Ambientato nella Sardegna degli anni Cinquanta, il romanzo – pubblicato da Einaudi – racconta una terra, con le sue tradizioni e la sua storia, e scava in alcune esistenze individuali. Protagoniste del romanzo sono due donne: Maria e Tzia Bonaria: la prima è una bambina di otto anni che diventa “filla de anima” di Tzia Bonaria, una donna che non ha più l’età per procreare ma che sceglie di essere madre di Maria, con il consenso della piccola e della sua famiglia di origine. Tzia Bonaria fa la sarta ma anche l’“accabadora”, cioè colei che dona la morte pietosa, che, con il consenso di una intera comunità, porta la quiete finale a chi è di fatto già morto anche se non da un punto di vista biologico. Quando Maria cresce, scopre chi è veramente la sua seconda madre: e decide di andarsene dalla Sardegna, di lasciarsi alle spalle una storia. Si trasferisce a Torino, dove si occupa di una bambina e di un adolescente che tiene chiuso dentro di sé il dramma di una violenza subita da piccolo; ma torna poi a casa, per assistere Tzia Bonaria che sta morendo, perché questo è il compito di una fill’e anima.

Alberto Asor Rosa, citando anche la Murgia, ha individuato come particolarmente fertile il filone narrativo che comprende scrittori trentenni impegnati in un ritorno alla provincia: si tratta di autori di libri in cui riemerge l’“antica Italia”, quella delle campagne, dei borghi, delle periferie metropolitane; un filone di scrittori che sembra confermare l’attenzione, in epoca di globalizzazione, per le storie “locali”, per le tante realtà diverse di una Italia che si appresta a celebrare il centocinquantesimo anniversario dell’unità nazionale (A. Asor Rosa, Ritorno in provincia. Le cento Italie dei giovani scrittori, “la Repubblica”, 15 dicembre 2009).

E se questa tendenza appare incontrovertibile negli scrittori trentenni, potremmo anche estenderla ad altre fasce di età e a categorie che non sono semplicemente quella del narratore.

E se questa tendenza appare incontrovertibile negli scrittori trentenni, potremmo anche estenderla ad altre fasce di età e a categorie che non sono semplicemente quella del narratore.

Uno dei libri più affascinanti del 2009 – e affascinante proprio perché racconta un mondo che non c’è più, una vita sepolta sotto il benessere portato dalla modernità, fatta di sapori e di odori diversi, caratterizzata da una concezione del tempo ormai scomparsa – appare Il pane di ieri di Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose, edito da Einaudi e accolto da un ampio favore di pubblico e di lettori: un libro, appunto, che nel frenetico oggi racconta la lentezza di uno ieri fatto di miseria economica e di ricchezza umana.

L’anno letterario 2009 è stato “incorniciato” da Erri De Luca che ha pubblicato in febbraio il romanzo Il giorno prima della felicità e in novembre il racconto Il peso della farfalla. Il primo ci trasporta a Napoli, nei giorni intorno all’insurrezione del 1944 contro i nazifascisti (giorni raccontati dal portiere di un caseggiato, don Mariano, che ha allevato con sé il giovane protagonista della storia); è un romanzo di formazione, sulla crescita e su come si cresce, sull’importanza dell’incontro con gli altri e della lettura, sulla necessità di conoscere il passato, più o meno recente.

Il secondo, perfetto nella sua brevità, è invece la storia di una duplice morte, il racconto della fase conclusiva di due esistenze: quella di un camoscio e quella di un abilissimo cacciatore. Una fine che, quando il carico degli anni è divenuto pesante, può avvenire anche sotto il peso di una farfalla. Ma questo piccolo libro è anche molto altro: una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, sulla vita che prosegue dopo la morte individuale, sugli interrogativi che riguardano l’esistenza di «un capomastro» che ha creato il mondo e che vigila su questo, sulla gratitudine che caratterizza comunque i giorni di un ricercatore silenzioso.

Il secondo, perfetto nella sua brevità, è invece la storia di una duplice morte, il racconto della fase conclusiva di due esistenze: quella di un camoscio e quella di un abilissimo cacciatore. Una fine che, quando il carico degli anni è divenuto pesante, può avvenire anche sotto il peso di una farfalla. Ma questo piccolo libro è anche molto altro: una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, sulla vita che prosegue dopo la morte individuale, sugli interrogativi che riguardano l’esistenza di «un capomastro» che ha creato il mondo e che vigila su questo, sulla gratitudine che caratterizza comunque i giorni di un ricercatore silenzioso.

Nella valanga di titoli e di autori (già noti o esordienti, con una attenzione crescente – da parte degli editori – verso questi ultimi, alla ricerca del “caso” che puntualmente scoppia), c’è un libro che, nel nostro bilancio, appare il più significativo dal punto di vista letterario dell’intera annata: Il tempo invecchia in fretta di Antonio Tabucchi. A distanza di cinque anni dal suo ultimo romanzo, Tristano muore (un delirio alle soglie della fine che raccontava anche la storia dell’Italia dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri, gli orrori del ‘900, e che rifletteva tra l’altro sul senso della scrittura, che falsifica ma che fissa indelebilmente), Tabucchi torna in libreria con nove racconti usciti dalla sua migliore vena poetica. Tenuti insieme da una scrittura per la quale potremmo parlare veramente di “cifra Tabucchi” (inconfondibile il ritmo, il respiro dei periodi, l’andamento monologante), i racconti sono attraversati da una riflessione sul tempo: il tempo, appunto, che invecchia in fretta, che con il suo trascorrere allunga il passato e rende sempre più breve il futuro, che porta ognuno – prima o poi, direbbe Camilla Salvago Raggi – ad essere «sfollato» da questo mondo.

Tabucchi è lo scrittore che racconta frammenti di storie, che, attraverso il racconto, cerca di decifrare il senso dell’esistenza umana, che riflette sulla vita – con poche certezze e con molti interrogativi –; ma è anche lo scrittore che rappresenta storie individuali che si intrecciano alla Storia, quella con la “S” maiuscola. E così, in questo libro sul tempo e sulla memoria, sul passato e sul presente (e su ciò che del passato resta nel presente), racconta anche il dramma e l’assurdità della guerra nei Balcani e, in generale, delle guerre, che hanno accompagnato la storia dell’umanità, i mostri generati dalle ideologie salite al potere, la realtà dei regimi comunisti ben lontana dai sogni di giustizia e di liberazione, il “secolo breve” delle lunghe persecuzioni antiebraiche, il disorientamento provato da chi ha vissuto nell’Europa dell’Est dopo il crollo del Muro di Berlino. È quest’ultima, per esempio, la situazione dell’ex agente della Stasi che per anni ha spiato Berthold Brecht e che, per muoversi nella Berlino contemporanea, ora che è rimasto anche vedovo, ha bisogno comunque di puntare un Obiettivo, di seguire i passi di chi sa dove andare: «Si scelse un Obiettivo. Quando usciva di casa aveva sempre bisogno di trovarsi un Obiettivo, altrimenti si sentiva sperso, perdeva l’orientamento. Perché l’Obiettivo sapeva bene dove andare, e lui invece no, dove poteva andare ormai, ora che il lavoro di sempre era finito e Renate era morta? Ah, il muro, che nostalgia del muro. Era lì, solido, concreto, segnava un confine, marcava la vita, dava la sicurezza di un’appartenenza. Grazie a un muro uno appartiene a qualcosa, sta di qua o di là, il muro è come un punto cardinale, di qua c’è l’est, di là l’ovest, sai dove sei».

Tabucchi è lo scrittore che racconta frammenti di storie, che, attraverso il racconto, cerca di decifrare il senso dell’esistenza umana, che riflette sulla vita – con poche certezze e con molti interrogativi –; ma è anche lo scrittore che rappresenta storie individuali che si intrecciano alla Storia, quella con la “S” maiuscola. E così, in questo libro sul tempo e sulla memoria, sul passato e sul presente (e su ciò che del passato resta nel presente), racconta anche il dramma e l’assurdità della guerra nei Balcani e, in generale, delle guerre, che hanno accompagnato la storia dell’umanità, i mostri generati dalle ideologie salite al potere, la realtà dei regimi comunisti ben lontana dai sogni di giustizia e di liberazione, il “secolo breve” delle lunghe persecuzioni antiebraiche, il disorientamento provato da chi ha vissuto nell’Europa dell’Est dopo il crollo del Muro di Berlino. È quest’ultima, per esempio, la situazione dell’ex agente della Stasi che per anni ha spiato Berthold Brecht e che, per muoversi nella Berlino contemporanea, ora che è rimasto anche vedovo, ha bisogno comunque di puntare un Obiettivo, di seguire i passi di chi sa dove andare: «Si scelse un Obiettivo. Quando usciva di casa aveva sempre bisogno di trovarsi un Obiettivo, altrimenti si sentiva sperso, perdeva l’orientamento. Perché l’Obiettivo sapeva bene dove andare, e lui invece no, dove poteva andare ormai, ora che il lavoro di sempre era finito e Renate era morta? Ah, il muro, che nostalgia del muro. Era lì, solido, concreto, segnava un confine, marcava la vita, dava la sicurezza di un’appartenenza. Grazie a un muro uno appartiene a qualcosa, sta di qua o di là, il muro è come un punto cardinale, di qua c’è l’est, di là l’ovest, sai dove sei».

Giovanni Capecchi

Docente di letteratura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia

Variazioni sul tempo che invecchia. Un percorso nella narrativa italiana.

Buona sera da Tel Aviv,

Mi ha fatto molto piacere leggere l`articolo di Giovanni Capecchi, mi ha illuminato e spiegato molti sogetti sulla letteratura italiana contmporanea.

Alcuni degli scrittori sono ben conosciuti in Israele, come Erri de Luca, che i suoi ultimi 2 libri sono stati tradotti ultimamente in ebraico e saranno pubblicati :Il giorno dopo la felicita` e Il peso della farfalla. Anche Tabucchi e Cammilleri sono ben conosciuti e naturalmente Sciascia.

La giovane scrittrice sarda non la conosco e sarebbe una buona idea introdurla al pubblico israeliano, come e` gia` stato fatto per Milena Agus.

Ringrazio Giovanni Capecchi per la rassegna che ha dato un resocconto interessante e conciso

Gabriela Padovano