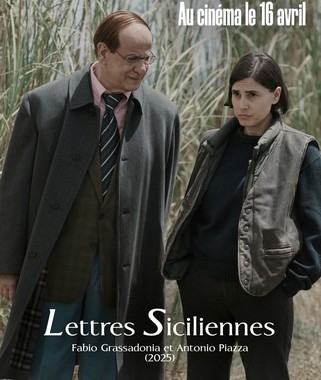

“Iddu – l’ultimo padrino” è un film, sorprendente e irresistibile, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, e presentato nel 2024 al festival di Venezia. Arriva adesso in Francia (il 16 aprile) con il titolo Lettres siciliennes. È la storia di una spericolata relazione epistolare tra il mafioso Matteo Messina Denaro (iddu: cioè “lui” in siciliano), latitante per trent’anni, e un ex sindaco di Castelvetrano (paese del padrino) in provincia di Trapani. Una liaison dangereuse (vera, accaduta tra 2004 e 2006) in cui l’eterna tragedia mafiosa si ripropone come farsa, e il drammatico rivela la sua natura grottesca.

Mattia Messina Denaro (interpretato dal bravissimo Elio Germano), uomo da otto ergastoli, protagonista della stagione delle stragi mafiose, rivela una paradossale natura riflessiva e intellettuale. Uno dei criminali più ricercati al mondo (così nel 1993 fu considerato in un’inchiesta americana, assieme a Bin Laden) trascorre la sua infinita latitanza leggendo libri vertiginosi e scrivendo lettere con cui, in absentia, governa il suo mondo, sbriga gli affari e riflette sulla vita. (In un nascondiglio, peraltro, distante solo qualche centinaio di metri da una stazione dei carabinieri. Come si vede, è la realtà a essere grottesca, non il film). Nei panni dell’ex sindaco Catello, Toni Servillo dà vita a un saltimbanco irresistibile, versione in salsa mafiosa dell’eterna maschera della commedia all’italiana; un eroe dell’ideologia cialtronesca.

Il film rovescia completamente, come in uno specchio deformante, gli stereotipi narrativi sulla mafia; quelli che (dal Padrino fino alle serie Gomorra) ne hanno dato una lettura romantica, epica; a volte sinistramente seducente e capace di produrre sentimenti di identificazione. In quel volto, solo apparentemente deformato, emerge invece una nuda realtà: quella di un mondo ridicolmente grottesco.

Abbiamo incontrato, a Parigi, i due registi, che con questo film hanno completato la loro trilogia sul mondo mafioso (dopo Salvo, Grand Prix e Prix Révélation a Cannes nel 2013, e Sicilian Ghost Story, del 2017, che sempre a Cannes aprì la Settimana internazionale della critica).

Un ringraziamento particolare ai Films du Losange, a Pauline Vilbert e Viviana Andriani.

INTERVISTA

Altritaliani: la mafia è come quella del vostro film, una farsa tragica?

Fabio Grassadonia: “Iddu – l’ultimo padrino” è il capitolo conclusivo di una trilogia su un mondo che conosciamo bene: siamo cresciuti in Sicilia negli anni Ottanta e Novanta, i più terribili della storia recente. E abbiamo studiato a lungo la figura di questo latitante, Matteo Messina Denaro, che aiuta a capire il contesto che rende la mafia possibile. È un criminale mafioso molto diverso da quelli a cui siamo abituati, quelli della mafia corleonese come Totò Riina o Bernardo Provenzano, o i personaggi della tradizione cinematografica. Denaro, pur cresciuto all’interno di una strettissima ortodossia mafiosa, sotto l’ala del padre, ha sempre avuto amicizie borghesi, frequentava i salotti. Aveva ereditato dal padre un sistema di relazioni, tra virgolette, istituzionali; quelle che gli hanno garantito la latitanza per trent’anni. Non potendo contare sulla tecnologia (facilmente intercettabile), per gestire trent’anni di vita da latitante si è trasformato in epistolarista: ha scritto e ricevuto moltissime lettere, usando un sistema postale clandestino, complicatissimo. Ci ha colpiti anche la sua capacità di modulare la lingua rispetto all’interlocutore. Se si rivolgeva al mafioso Bernardo Provenzano, un contadino semianalfabeta, usava il dialetto, scriveva in modo da essere capito. Se scriveva a un avvocato, a un imprenditore, lo faceva in un altro modo. Denaro è stato anche un grande lettore, un amante del cinema. Nelle sue lettere la trattazione degli affari durava poche righe: giusto il necessario. Poi si abbandova per pagine intere a riflessioni esistenziali, filosofiche, o magari sull’esistenza di Dio. Era un uomo che amava mettersi in scena, tutto andava a nutrire un narcisismo forte, patologico, quello di un grandissimo manipolatore. In queste lettere emergono, potenti, anche i segni del mondo che ha volteggiato attorno a lui, che ha protetto, favorito e si è nutrito della sua latitanza. L’aspetto grottesco che c’è nel nostro film, in realtà, è già presente in queste lettere.

Noi ci siamo concentrati sul carteggio con un ex sindaco del suo paese, avvenuto tra il 2004 e il 2006; una trappola allestita dai servizi segreti, nel tentativo di ritrovarne le tracce e arrestarlo (poi invece è finita diversamente, come raccontiamo nel film). Questo carteggio era il centro di una danza tra due personaggi: il latitante e l’ex sindaco. Una danza che permette di sprofondare nel ridicolo e nel tragico di questo mondo.

Altritaliani: L’ex sindaco Catello, interpretato meravigliosamente da Toni Servillo, è un’eterna maschera italiana: il cialtrone attachant.

Antonio Piazza: questo carteggio svela bene la ridicolaggine del mondo che gira intorno al latitante. Gli aspetti più comici e grotteschi, così come gli episodi più assurdi, non li abbiamo inventati, ma solo cuciti insieme. Catello è una maschera (Toni dice: un pulcinella), il re di questo mondo ridicolo. Lo incarna alla perfezione, con la sua prosopopea. È il tipo d’uomo che siede a qualunque tavolo, anche se pericoloso come quello imbandito dai servizi segreti, purché si possa mangiare.

Altritaliani: il Catello di Servillo sembra uno dei “mostri” del film di Dino Risi.

A.Piazza: con Toni Servillo ci siamo divertiti molto a lavorare su questo aspetto: la reincarnazione di una maschera ricorrente della commedia all’italiana, quella interpretata da Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi o Alberto Sordi. Il farabutto simpatico, il grande marpione brillante, ma insopportabile perché totalmente privo di un orizzonte morale. Lui stesso dice, nel film, alla poliziotta: gli ideali e valori hanno un carattere illusorio e compensativo. Questo è il suo universo comico e cinico. Una tragedia destinata a ripetersi all’infinito. E quando le cose si reiterano, da tragiche diventano ridicole.

Altritaliani: il Mattia Messina Denaro di Elio Germano richiama il Buscetta (interpretato da Favino) del “traditore” di Bellocchio.

A.Piazza: il modo in cui i due attori hanno incarnato il personaggio è simile. A Elio Germano abbiamo proprio chiesto di incarnare fisicamente, dare consistenza fisica e organica, al personaggio. Invece per Catello ce ne siamo allontanati, in un gioco teatrale parossistico, figlio del teatro di siparietti familiari e del nostro amore per Eduardo de Filippo. Il tono di Bellocchio ha a che fare con l’opera. Il nostro con la commedia grottesca.

Altritaliani: la lettura farsesca fa pensare anche al Tarantino di Pulp Fiction, con i gangsters in modalità da coppia comica. O allo Scarface di De Palma.

Fabio Grassadonia: in noi c’è sicuramente una fascinazione per quel tipo di cinema. Però c’è anche la consapevolezza che poi ne è scaturita una derivazione filmica, televisiva, deteriore, che ha pornografizzato il genere, creato epiche e mitologie discutibili. E questo, noi non potevamo e non volevamo permettercelo. Il nostro gioco è sempre stato lavorare contro le aspettative, contro gli stereotipi che hanno fossilizzato il genere, e lo hanno trasformato in una categoria merceologica, un prodotto di intrattenimento, che non smuove più le coscienze. Disattendendo le aspettative, proviamo a suscitare nel pubblico una tensione che porti a capire davvero cosa stiamo raccontando. A questo servono i silenzi, le pause, le relazioni tra i fantasmi che emergono da passato e presente: a far entrare lo spettatore in una forma di interrogazione.

Fabio Grassadonia: in noi c’è sicuramente una fascinazione per quel tipo di cinema. Però c’è anche la consapevolezza che poi ne è scaturita una derivazione filmica, televisiva, deteriore, che ha pornografizzato il genere, creato epiche e mitologie discutibili. E questo, noi non potevamo e non volevamo permettercelo. Il nostro gioco è sempre stato lavorare contro le aspettative, contro gli stereotipi che hanno fossilizzato il genere, e lo hanno trasformato in una categoria merceologica, un prodotto di intrattenimento, che non smuove più le coscienze. Disattendendo le aspettative, proviamo a suscitare nel pubblico una tensione che porti a capire davvero cosa stiamo raccontando. A questo servono i silenzi, le pause, le relazioni tra i fantasmi che emergono da passato e presente: a far entrare lo spettatore in una forma di interrogazione.

Altritaliani: Raccontate un mondo (così avete detto all’anteprima del film) post-apocalittico. Cosa resta in piedi dopo il disastro?

F.Grassadonia: siamo cresciuti in un periodo in cui i cadaveri si contavano quotidianamente, bastava leggere il giornale L’Ora, che allora esisteva a Palermo. Centinaia di morti all’anno. E quella mafia così violenta, dal soffocante controllo militare del territorio, ha potuto contare su complicità importanti nelle istituzioni: servitori infedeli dello stato, al servizio di questi criminali. Fino ad arrivare a quella detonazione, insostenibile, prevista e infatti arrivata: le uccisioni di Falcone e Borsellino. Non ci conoscevamo ancora, ma entrambi siamo andati via dalla Sicilia poco dopo quelle tragedie. È stato il punto di non ritorno. Questo nostro film racconta cosa rimane dopo la catastrofe: macerie. Culturali, sociali, morali. Un mondo in cui cercare il confine tra bene e male è un’operazione quasi ridicola. Gli elementi si sono mescolati e convivono in maniera più pacifica e armonica: non c’è neanche più bisogno di sparare.

Altritaliani: “La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari”, diceva Bufalino. E Borsellino: “se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Non è andata così.

A.Piazza: i corleonesi da un punto di vista militare, hanno perso; per loro la strategia stragista è stata deleteria. Culturalmente, invece, le cose sono diverse. Cosa nostra adesso è Cosa grigia. Una mafia del denaro, in cui non c’è più differenza tra l’imprenditore e il mafioso: spesso coincidono nella stessa persona.

F.Grassadonia: è il fallimento del sistema educativo. E quando il sistema educativo fallisce, la palingenesi non si realizza. Borsellino e Falcone, uomini straordinari, che hanno incarnato il senso più alto di lealtà e fedeltà alle istituzioni, sono stati trasformati in santini. Ma sulle loro storie, sul come e perché sono morti, non è emersa la verità.

Altritaliani: La beatificazione serve anche a quello: a non cercare più la verità.

A.Piazza: i nemici più insidiosi contro cui Falcone e Borsellino si sono scontrati per tutta la vita non erano nelle fila di Cosa Nostra. Erano certi colleghi magistrati, o certi politici. Hanno avuto una vita costellata di difficoltà e ostilità determinate non tanto da Cosa nostra, ma da un contesto politico e sociale ostile alle loro indagini. Ora tutto questo è dimenticato e affonda in una melassa di una memoria kitsch.

Altritaliani: Il tema della mafia, presente nel cinema e nella produzione televisiva, sembra invece scomparso dall’agenda politica italiana.

A.Piazza: sì, è scomparso dall’agenda pubblica, e in modo insidioso. L’Italia resta il paese in cui ci sono tre potenti organizzazioni mafiosi: Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra. Sulla ‘Ndrangheta (che è la più forte, quella al centro del traffico di stupefacenti) ci sono pochissimi film. Cosa Nostra in un certo senso è rimasta vittima della sua stessa fama.

F.Grassadonia: i nostri mafiosi si sono crogiolati nella loro fama. Il loro narcisismo è stato nutrito dall’essere diventati oggetti di narrazione. E il tema della mafia non è più veramente all’ordine del giorno anche per effetto di una naturale stanchezza: chi si è impegnato sul campo, per contrastarla, si è visto mettere i bastoni tra le ruote.

Altritaliani: “I panni sporchi si lavano in famiglia”, disse Andreotti su Ladri di biciclette. Anche voi incontrate chi pensa che raccontare la realtà faccia fare “brutta figura” all’Italia?

F.Grassadonia: sempre. In Sicilia il film ha avuto un’eco enorme, è stato motivo di dibattito. Ci sono quelli che ti insultano perché secondo loro metti la Sicilia in cattiva luce. Altri invece pensano che sia necessario riattivare un meccanismo di riflessione. E la politica non partecipa più. Evita di fare sentire la propria voce. Preferisce il silenzio.

Altritaliani: Il Padrino di Coppola ha fondato il mito di una Mafia “antica”, criminale ma con un proprio sistema di valori.

A.Piazza: mito senza fondamento. Proprio per questo molti mafiosi amano quei film. (Denaro aveva in casa i DVD della trilogia). Ci ritrovano un mito di fondazione, così come nel feuilleton “I beati paoli” (romanzo d’appendice di Luigi Natoli, pubblicato tra 1909 e 1910, ndr), che racconta la storia di una setta di incappucciati: una fondazione mitica. Invece la Mafia (in tutte le sue forme, nelle campagne o nelle confraternite di Palermo) è stata sempre e solo dalla parte dei soldi e del padrone. I fenomeni di romanticizzazione delle figure mafiose sono pericolosi quando creano un’identificazione. Ogni narrazione ha in sé un aspetto sadico, quando si occupa del male: e se hai a che fare con figure criminali devi stare attento. Nel nostro film credo che per un ragazzo sia difficile identificarsi nella vita claustrofobica di un uomo che scrive lettere, perseguitato dai fantasmi.

Altritaliani: Per voi c’è un film fondativo, essenziale, sulla Mafia?

A.Piazza: Salvatore Giuliano di Francesco Rosi. C’è questa intelligenza del racconto: Giuliano è come un pupazzo nelle mani di forze più potenti. Francesco Rosi lo mette in scena come una figura lontana. Un fantasma, con un impermeabile bianco che è come uno schermo su cui si proiettano le forze che lo usano. Sullo stesso personaggio di Salvatore Giuliano, c’è anche l’esempio opposto: il film di Michael Cimino, Il siciliano, con Christopher Lambert. Amiamo molto Cimino ma in quel caso il film fallisce totalmente, perché costruisce una figura romantica, epica.

Altritaliani: Nel film si vede questa scena paradossale: il padrino Mattia Messina Denaro che legge attentamente un libro in edizione Einaudi. Che libro è?

F.Grassadonia: il libro è “Qohélet o l’Ecclesiaste”. Nella traduzione di Guido Ceronetti.

Grazie da Altritaliani!

Un’intervista a cura di Maurizio Puppo

Présentation en français du film, bande-annonce

“Lettres siciliennes”, de Fabio Grassadonia & Antonio Piazza – le 16 avril au cinéma