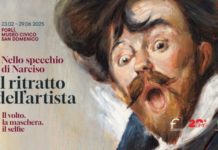

“Ai Weiwei, who am I” titola la mostra in corso fino al 4 maggio a Palazzo Fava di Bologna sull’artista cinese da sempre impegnato in prima linea nella difesa dei diritti umani. Lo vediamo qui confrontarsi, per la prima volta, a grandi maestri del Rinascimento italiano come Leonardo, mentre gli affreschi dei Caracci dialogano con le sue installazioni nel palazzo bolognese.

*****

La domanda scelta come titolo, “who am I” appare insieme al ritratto di Weiwei; i suoi occhi grandi aperti e le mani sul volto sono lì a fissare la realtà che lo circonda come attraverso una lente di ingrandimento per indagare, cercare di comprendere, trovare una chiave di decifrazione alla medesima. Tale domanda resta al centro del suo lavoro come di tutta l’esposizione bolognese: chi sono io, dov’è qui, qual è la verità nella costante ricerca di una più profonda consapevolezza umana e politica perseguita attraverso l’esperienza artistica.

Con quello stesso sguardo disincantato, vigile e demistificatore Weiwei ci incoraggia a guardare il mondo con la versatilità di chi riesce a scorrere fluidamente da un mezzo artistico all’altro tra installazione, scultura, video e fotografia. Lui, da sempre attivista oltre che artista, blogger e, dopo la soppressione del medesimo da parte del governo cinese, dissidente politico che espatria in Europa e decide di fare della propria arte uno strumento fondamentale di cambiamento politico collettivo.

Con quello stesso sguardo disincantato, vigile e demistificatore Weiwei ci incoraggia a guardare il mondo con la versatilità di chi riesce a scorrere fluidamente da un mezzo artistico all’altro tra installazione, scultura, video e fotografia. Lui, da sempre attivista oltre che artista, blogger e, dopo la soppressione del medesimo da parte del governo cinese, dissidente politico che espatria in Europa e decide di fare della propria arte uno strumento fondamentale di cambiamento politico collettivo.

Tra i temi più scottanti oggi affrontati da Weiwei appaiono la lotta per i diritti umani, le crisi geopolitiche mondiali, il cambiamento climatico, il diritto alla libertà di informazione contro la repressione o la manipolazione della medesima da parte dei regimi o delle istituzioni al potere. Tutto il suo universo creativo, in definitiva, non smette di ricordarci il connubio necessario e imprescindibile tra creatività e pensiero critico rispetto al momento presente e alla società contemporanea.

Le opere esposte nelle prime sale ritornano costantemente al tema del rapporto tra passato e presente nella Cina d’oggi là dove si è assistito a un’operazione di smantellamento progressivo della memoria storica: l’antica identità imperiale spazzata via dalla Rivoluzione culturale cinese nell’epoca comunista e poi, a sua volta, dalla rampante globalizzazione capitalista di oggi. La distruzione della memoria per Weiwei è anche quella personale attuata attraverso la persecuzione subita nel suo paese fino all’esilio forzato. Emblematica resta la demolizione imposta del suo studio a Pechino Left/right nel 2018 le cui macerie recuperate – frammenti di ceramica bianchi e blu – ritornano qui per dare vita a un’inedita installazione nella sala bolognese.

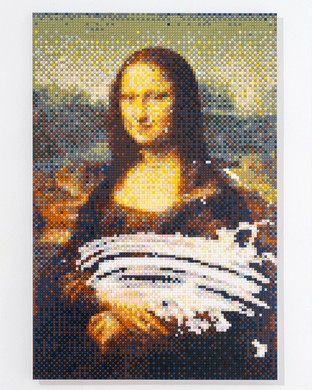

Il tema della memoria storica è filtrato in altre opere alla luce della relazione tra Cina e Occidente dove vediamo nelle prime sale una serie di capolavori della pittura italiana rinascimentale reinventati attraverso l’immagine pixel ispirata ai mattoncini lego. Palazzo Fava, in tal senso, diviene lo sfondo perfetto per far dialogare i meravigliosi affreschi dei fratelli Carracci tratti dai miti della classicità con una serie di sculture-aquiloni di Weiwei ispirate dal più antico bestiario cinese del III secolo a.c. : animali mitologici realizzati in bambù, carta e seta.

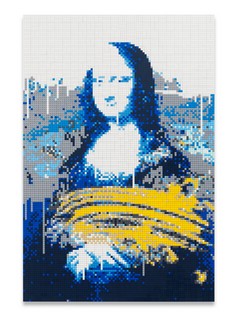

Tra i grandi maestri della pittura occidentale con cui Weiwei sceglie di confrontarsi si staglia un nome per tutti, Leonardo da Vinci, genio incontrastato del Rinascimento italiano. Iconoclasta, ricompare qui la sua versione del ritratto più citato e ritoccato nella storia della pittura moderna: Monna Lisa. Weiwei lo restituisce attraverso l’immagine elettronica nel formato pixel e lego al limite tra rilettura ironica del passato e confronto con le nuove tecnologie dell’IA.

Tra i grandi maestri della pittura occidentale con cui Weiwei sceglie di confrontarsi si staglia un nome per tutti, Leonardo da Vinci, genio incontrastato del Rinascimento italiano. Iconoclasta, ricompare qui la sua versione del ritratto più citato e ritoccato nella storia della pittura moderna: Monna Lisa. Weiwei lo restituisce attraverso l’immagine elettronica nel formato pixel e lego al limite tra rilettura ironica del passato e confronto con le nuove tecnologie dell’IA.

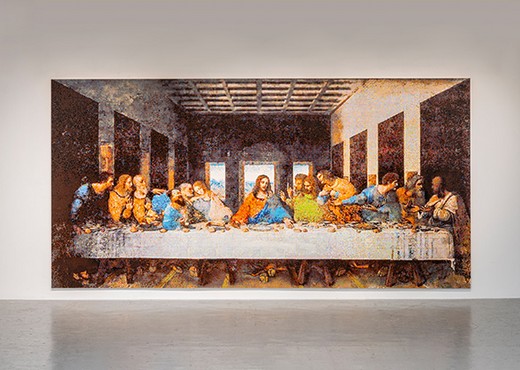

Allo stesso modo, l’artista reinventa alcuni grandi classici rinascimentali italiani ai quali si confronta in versione digitalizzata. Nell’ “ultima cena” riprodotta da Leonardo l’artista rappresenta sé stesso ironicamente come Giuda, “colui di cui il regime cinese non si deve fidare”, in ogni caso una presenza scomoda, disturbante per il governo di Pechino che vuole controllare e mettere a tacere le voci dissidenti.

Ancora, “La Venere” di Giorgione re-immaginata in versione pixel, ritorna distesa nuda nelle sue forme piene e perfettamente sinuose, ben proporzionate ma accompagnate da un elemento dissonante come una gruccia che allude implicitamente agli aborti clandestini negli Stati Uniti prima della legalizzazione. Weiwei con questa anomala inserzione intendeva denunciare “le conseguenze nefaste” che tali pratiche illegali avevano sulla vita di molte donne negli Usa.

Left/right studio material 2018

Frammenti di sculture distrutte del vecchio studio di Pechino sono lì a terra in lungo e in largo attraverso tutta la stanza dentro una sorta di cornice bianca a fissare al muro “l’ultima cena” di Leonardo digitalizzata in versione lego. Rilucente al suolo una nuova opera comincia a prendere forma fatta di frammenti, lasciti e schegge per raccontare un’altra storia con i pezzi di tante storie differenti, galleggianti, alla deriva dal passato. Ciò che pur non esistendo più porta in sé una memoria intrinseca, cellulare dentro la materia stessa di un luogo e tempo precedente, misterioso, inconoscibile per infondere quel vissuto in un nuovo presente con inedita vitalità.

In “Pollock in blue”

Weiwei riappropria il procedimento di dripping pollochiano portandolo su un piano astratto di anti-materia, il piano dove l’immagine diventa digitale, fatta di pixel elettronici che rivelano la sintesi astratta dei blu e dei neri in composizione libera di minuscoli puntini luminosi. La violenza del segno tipica dell’impressionismo astratto si perde qui così come l’immersione nello strato colorato di vernici gettate un corpo a corpo contro la tela da Pollock. Weiwei interroga, al contrario con questo lavoro, il limite tra immagine digitale e la sua creazione/manipolazione attraverso le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale là dove l’autenticità del lavoro creativo individuale viene messo alla prova dalle potenzialità insondate delle nuove tecnologie di intelligenza generativa.

“Dropping a Han dynasty urn”, 1995 (Lasciando cadere l’urna della dinastia Han)

Un gesto ironico e performativo è al centro di questa nota serie fotografica di Weiwei quasi fosse un modo per ripensare la storia imperiale cinese, una memoria ingombrante quanto antichissima con la quale dover fare i conti nella dicotomia tra perdita del passato e necessità di non restarne prigionieri. Nei tre fotogrammi della serie il gesto decisivo, rapido e irreversibile del lasciar cadere il vaso a terra è immortalato con la leggerezza d’una distrazione: un atto casuale quasi che manda in frantumi un reperto archeologico illustre, carico di valore, greve quanto il peso della tradizione incombente sul suo capo. Rompere deliberatamente quel simbolo di un potere imposto con la forza per Weiwei significa liberarsi del peso soffocante di un’eredità culturale che non solo rappresenta la dinastia imperiale passata ma anche l’oppressione politica presente perpetrata contro l’artista da un tacito regime di controllo e censura in Cina. Distruggere il vaso allora risuona come un atto creativo e sovversivo rispetto all’autorità politica vigente nel suo paese – lui espatriato ed esiliano in Europa – riscattando così il la sua libertà e pieno potere di espressione.

“Monna Lisa smeared in cream” (Monna Lisa imbrattata di vernice)

“Monna Lisa” in immagine pixel, segmentata in micro-particelle simili a lego è volutamente imbrattata di vernice bianca qui alludendo alla protesta globale per il cambiamento climatico mentre, in una seconda versione, Weiwei riconverte lo sfondo in arancio elettronico attraverso gli strumenti di manipolazione dell’immagine digitale.

Ancora una volta la questione aperta è quella sulla tutela della proprietà dell’opera e dell’identità per il singolo artista di fronte alle nuove frontiere varcate o valicabili dell’IA, algoritmi in grado di produrre immagini talmente definite che sfidano e mettono alla prova i limiti e le potenzialità della creatività umana tanto da poter rappresentare a seconda del loro utilizzo una minaccia o strumento potenziale per l’individuo.

“June 1994”

Nel 5° anniversario del massacro a Piazza Tienanmen una delle più note immagini di Weiwei celebra attraverso un semplice gesto di resistenza un’esplicita derisione del potere. Nell’azione performativa l’artista cinese Lu Qing moglie di Weiwei solleva la gonna di fronte alla macchina fotografica, inquadrata in primo piano al centro dell’obbiettivo sulla piazza sorvegliata dai militari come fosse la parodia di una foto turistica sotto lo sguardo di Mao nel ritratto al centro. Evocativa della tragedia avvenuta 5 anni prima che pose fine al movimento studentesco l’immagine si erge come atto di non-rassegnazione, non-sottomissione, non-allineamento alla tacita imposizione del regime contro il singolo artista che con una certa insolente leggerezza risponde con questo gesto di totale libertà politica e personale.

Nel 5° anniversario del massacro a Piazza Tienanmen una delle più note immagini di Weiwei celebra attraverso un semplice gesto di resistenza un’esplicita derisione del potere. Nell’azione performativa l’artista cinese Lu Qing moglie di Weiwei solleva la gonna di fronte alla macchina fotografica, inquadrata in primo piano al centro dell’obbiettivo sulla piazza sorvegliata dai militari come fosse la parodia di una foto turistica sotto lo sguardo di Mao nel ritratto al centro. Evocativa della tragedia avvenuta 5 anni prima che pose fine al movimento studentesco l’immagine si erge come atto di non-rassegnazione, non-sottomissione, non-allineamento alla tacita imposizione del regime contro il singolo artista che con una certa insolente leggerezza risponde con questo gesto di totale libertà politica e personale.

“Study of perspective, 1995-2010”

Infine a conclusione del percorso espositivo come non menzionare la nota serie di Weiwei “study of perspective 1995-2010” iniziata nella stessa piazza di Pechino nel 1995 e perseguita come fotomontaggio di un ironico “fuck off”, anche titolo dell’esposizione aperta a Shangai nel 2000.

Il gesto dissacratorio di aperta resistenza e derisione alle istituzioni oppressive del suo paese non muta mentre si alternano come varianti sullo sfondo i fotomontaggi di diversi luoghi iconici della cultura e della storia occidentale : la Casa Bianca, Buckingham, Palace, la torre Eiffel, la basilica di san Marco a Venezia. Palazzi del governo e delle istituzioni, volti ufficiali del potere, pareti di intonaco bianco coprono le manipolazioni ideologiche ad esse connesse e la corruzione di diritti fondamentali che vi si celano dietro. La prospettiva scelta è quella dell’individuo o del singolo, dell’artista in una postura critica, vigilante, non-ceduta al potere, contro un’istituzione che uccide il suo diritto ad essere, a prendere posizione, a prendere parte, aprendo a un ideale democratico e egalitario.

Elisa Castagnoli