Raccontiamo, attraverso il libro di Francesca Bernardi “In fila per sei col resto di due” (Format edizioni, 2025) una storia molto poetica che si rivolge a chi ascolta le canzoni dello Zecchino d’Oro e a chi non le ha mai ascoltate; a chi canta in un coro e a chi non ci vuole cantare; a chi confonde il Piccolo Coro Mariele Ventre con il coro dello Zecchino, a chi ha a che fare con il gioco e l’educazione dei bambini e a chi ama questo genere musicale.

***

Francesca Bernardi ha partecipato al 18° Zecchino d’Oro nel 1976 con La Teresina, diventa poi corista, fino al 1984, del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Mariele Ventre, con cui ha avuto il privilegio di trascorrere l’infanzia. Nel 2017 ha partecipato ad un concorso con un racconto sulla storia della sua infanzia all’Antoniano intitolato Mi Mu Ma, classificandosi nella lista d’onore. Proprio questo diario scatena in lei la voglia di unire il passato col presente, raccogliendo storie, ricordi, notizie del mondo Antoniano, per una valorizzazione e condivisione reciproca. Nel frattempo prende forma il coro dei Vecchioni di Mariele, di cui fa parte. La sua passione per il mondo Antoniano trova spazio nel sito Testimonianze Musicali, da lei curato: https://www.testimonianzemusicali.com/

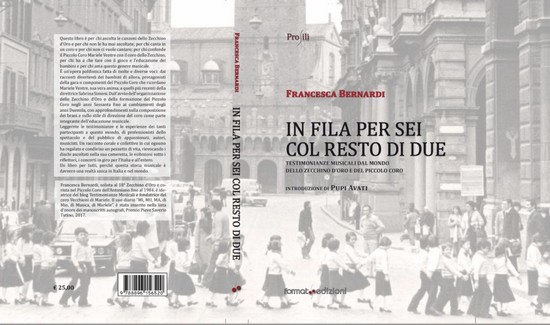

Nel 2025 esce il libro In fila per sei col resto di due (Testimonianze musicali dal mondo dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro) pubblicato da Format edizioni.

Nel 2025 esce il libro In fila per sei col resto di due (Testimonianze musicali dal mondo dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro) pubblicato da Format edizioni.

Conosco Francesca Bernardi da alcuni anni. Ci siamo incontrate in occasione di un invito, effettuato da parte della mia associazione al Coro dei Vecchioni di Mariele, per una serata di spettacolo a Bologna. Il Coro dei Vecchioni è composto da cantanti solisti e/o del Coro dell’Antoniano che si sono esibiti da bambini all’interno delle trasmissioni dello Zecchino d’Oro, e che hanno poi deciso, una volta diventati grandi, di dare seguito a questa loro competenza riesibendosi nelle canzoni dell’epoca. Quell’incontro dette vita a una bellissima serata e con Francesca, presidente del Coro, decidemmo di promuovere la loro partecipazione a uno degli incontri di Un thè con la poesia, che è stato uno dei più partecipati dall’inizio di questa rassegna. Dall’uscita di questo libro, che riprende nel titolo una frase di una delle canzoni più note dello Zecchino, ovvero “Quarantaquattro gatti”, Francesca non si è più fermata per promuovere questa creatura che non è solo la sua, ma è il frutto di un centinaio di interviste e testimonianze che raccontano le rispettive esperienze in quest’ambito. Vedremo il rapporto di questi racconti che si intersecano con la poesia dell’infanzia ma anche dell’età adulta.

In fila per sei col resto di due

Alzi la mano chi non ha mai visto o sentito parlare dello Zecchino d’Oro… difficile trovare una mano alzata. Negli anni ’60 (o meglio dal 1959) comincia l’avventura di questo fortunatissimo programma per bambini (ma anche per adulti) che, trasmesso inizialmente in Italia, diventa in breve un format visto in Eurovisione da oltre centocinquanta milioni di spettatori: siamo nel 1969 ed è l’anno del boom dello Zecchino, anche se sarà poi il 1976 a segnare il traguardo con l’andata in onda in Mondo visione.

I nostri ricordi di bambini si intersecano felicemente con quelli dei bambini che si esibiscono e che cantano quelle che, solo in apparenza, sembrano canzoncine, ma in realtà raccontano con la voce dell’infanzia ciò che si svolge nella società, ciò che accade intorno a loro, grazie alle penne degli autori che sanno ancora guardare il mondo con gli occhi dei bambini, e che si esprimono come si esprimerebbero i bambini stessi. In calce all’articolo, a questo proposito, sono riportati un paio di testi esplicativi di questa dimensione sociale delle canzoni dello Zecchino, dimensione che a volte è sembrata quasi passare in second’ordine rispetto alla competizione ma che, invece, racchiude probabilmente l’essenza stessa del programma, l’alto valore formativo ed educativo che ha sempre perseguito, valore contenuto in egual maniera nella modalità di formazione, e nella partecipazione dei giovanissimi al Coro diretto per tantissimi anni dalla figura, famosissima, di Mariele Ventre, segnando con il senso di appartenenza a una realtà di condivisione d’intenti, uno dei pilastri della durata e del cuore pulsante di questo contesto.

Ora, aldilà dei nostri ricordi, (e qui mi rivolgo ai nati negli anni ’60, proprio gli anni della nascita anche dello Zecchino), ricordi che ancora ci fanno canticchiare le canzoni che più ci sono rimaste impresse (Quarantaquattro gatti, Il caffè della Peppina, Volevo un gatto nero, Il valzer del moscerino, Popoff…), ascoltate mentre facevamo merenda, con pane e marmellata o pane con zucchero e vino, e ci approcciavamo a quella TV dei ragazzi che aveva nel suo palinsesto anche la gara dello Zecchino d’Oro, credo sia importante ricollegare la poesia di quegli anni, gli anni della nostra infanzia, al programma e alle sue canzoni. Perché erano così importanti per noi quei momenti? Perché hanno assunto un posto privilegiato nella nostra memoria? A cosa si legano storicamente? Cosa offrono all’immaginario collettivo dei più piccoli?

Il dato storico e sociale riguarda il fatto che il 20 novembre del 1959, alcuni mesi dopo la prima messa in onda dello Zecchino, l’Assemblea Generale dell’ONU promulga la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, che integra la precedente, promulgata nel 1924 dalla Società delle Nazioni Unite, a seguito dei disastri causati dalla Prima Guerra Mondiale, e che tuttavia non era ancora un documento che valorizzava il bambino in quanto titolare, ma solo destinatario passivo di diritti. Dobbiamo ricordare quindi che il 1959 è una data storica fondamentale, in quanto sono riconosciuti finalmente anche i bambini quali soggetti titolari di diritti, in quanto nasce il principio della non discriminazione e di un’adeguata tutela di questi sia prima che dopo la nascita, in quanto viene ribadito il divieto di ogni forma di sfruttamento degli stessi e l’auspicio di un’educazione alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

Dunque, incredibile ma vero, il 1959 è anche l’anno in cui viene trasmessa in Italia, la prima edizione dello Zecchino d’Oro, una trasmissione nella quale vengono affidati proprio ai bambini, e attraverso le “parole bambine”, messaggi importanti che aspirano a convogliare proprio con il canto quei valori espressi dalla Dichiarazione dell’ONU.

L’altro aspetto che lega quei momenti pomeridiani ai nostri anni infantili, è quello che da sempre è riconosciuto come il legame di linguaggio simbolicamente più forte a quell’età, ovvero ciò che lega il linguaggio dei bambini a quello della fiaba. Molte delle canzoni dei piccoli solisti, accompagnati più o meno dal Coro, pescano molto dal fiabesco, perché la fiaba, è cosa nota, si inserisce nei vari generi di scrittura, migrando da un campo all’altro, in maniera più o meno esplicita, ma sempre rivelabile. E la fiaba si lega molto alla poesia: Novalis concepiva una creazione poetica come un’apparizione e una rivelazione del meraviglioso, dunque per sua stessa natura fiaba. E, quanto più è poetica l’opera, tanto più è fiabesca: la fiaba altro non è che il canone della poesia, per cui tutto ciò che è poetico non può che essere fiabesco. La poesia porta in sé, per Novalis, lo statuto di fiaba… questa digressione sul dettato dell’autore romantico ci riporta ai testi delle canzoni dello Zecchino, ai loro rimandi alla fiaba e quindi alla poesia.

Prendiamo come esempio La ninna nanna del chicco di caffè, interpretata dalla sorella di Francesca, Barbara Bernardi, nel 1970:

Ninna nanna, mamma tienimi con te/Nel tuo letto grande solo per un po’/Una ninna nanna io ti canterò/E se ti addormenti, mi addormenterò//Ninna nanna, mamma insalata non ce n’è/Sette le scodelle sulla tavola del re/Ninna nanna, mamma ce n’è una anche per te/Dentro cosa c’è? Solo un chicco di caffè//Dormono le case, dorme la città/Solo l’orologio suona e fa tic tac/Anche la formica si riposa ormai/Ma tu sei la mamma e non dormi mai […]

In questo testo ci sono diversi elementi che rimandano alla fiaba: la bambina o il bambino che desidera restare con la mamma (ma che spesso viene allontanata o allontanato magari per impossibilità di poterla/lo mantenere, pensiamo a Pollicino o ad Hansel e Gretel); l’addormentarsi anche delle case, della città (che rimanda a La Bella Addormentata ma anche a La Bella e la Bestia); le sette scodelle (che rimandano ai sette nani di Biancaneve, ma anche al rimando esplicito alla filastrocca inserita da Carducci in Davanti a San Guido, nel ricordo della nonna: sette paia di scarpe ho consumato…; la tavola del re (presente in svariate fiabe, tra le quali Pelle d’asino); la formica (che rimanda alla favola, questa volta, de Il grillo e la formica); e ovviamente il chicco di caffè, rimasto solo nella dispensa… metafora di tutti i pollicini, dei bambini soli, smarriti, abbandonati. Ecco che, nella dolcezza della melodia di questa canzone si nascondono, neanche tanto velatamente, elementi fiabeschi che rimandano alla poesia del Carducci, ad esempio, o alle problematiche sociali che la fiaba stessa esprime nei suoi testi. I bambini lo sanno, i bambini si legano inscindibilmente alle fiabe, alle poesie, alle canzoni e non solo per quel Fanciullino musico di pascoliana memoria, – perché quello ce l’hanno dentro anche i grandi, quando se lo ricordano – ma soprattutto per quel desiderio di viaggiare con l’immaginario intorno alla propria età, per scoprire anche cosa c’è oltre quel liminare, quella soglia che conduce, non senza peripezie, all’età adulta.

Naturalmente, e ce lo ricorda proprio l’autrice, in un passaggio del libro, nella sezione relativa a Il repertorio musicale, non solo il genere della fiaba soggiace alle tematiche delle canzoni, ma anche quello della favola. Nel 1973 il Piccolo Coro incise infatti Il Cantaesopo, un disco con tredici favole tra le più famose di Esopo, trasformate in musica da Giordano Bruno Martelli, in parte cantate e in parte recitate.

Ecco, siamo partiti dal libro di Francesca Bernardi, dalla sua esperienza che proviene proprio direttamente dal mondo dello Zecchino (fu interprete del testo La Teresina, nel 1976, ha fatto parte per diversi anni del Piccolo Coro dell’Antoniano, entrambi i suoi figli ne fanno parte tutt’ora) per raccontare anche una visione peculiare di quest’opera che si lega all’esperienza di chi scrive.

Ma, ovviamente, tra le pagine di “In fila per sei col resto di due” c’è molto altro. C’è tutta la storia della nascita della trasmissione prima a Milano, e successivamente del suo approdo all’Antoniano di Bologna e in RAI; della nascita del Coro e della direzione (o meglio sarebbe dire della devozione) di Mariele Ventre; dei procedimenti attraverso i quali venivano e vengono selezionati i bambini solisti e/o del Coro e della scelta delle canzoni; dalle vicende di momenti che portano ad una altalenante fortuna dello Zecchino, alle testimonianze o descrizione dei protagonisti che, a vario titolo, hanno avuto a che fare con questa realtà, compresi i primi presentatori e coadiuvanti della trasmissione: dal Mago Zurlì (Cino Tortorella) a Righetto (Peppino Mazzullo) al mitico Topo Gigio (ideato da Maria Perego con la voce all’epoca dello stesso Mazzullo), pupazzo animato approdato quest’anno anche al Festival di Sanremo grazie a Lucio Corsi…

Una sezione interessante del libro è quella curata da Lucio Mazzi (giornalista, critico musicale, saggista), dal titolo Insegnare la vita e raccontare il presente, che fornisce indicazioni molto precise sul repertorio musicale per bambini declinando in questa direzione tre modalità di scrittura: quella dei brani dialettali, di cui spesso si perde l’origine, che rientrano a pieno titolo nel patrimonio tradizionale tramandato da generazione in generazione (Fra Martino campanaro ne è un esempio); quella delle colonne sonore dei film, specie quelli di animazione della Disney, o dei programmi televisivi (La tartaruga di Lauzi, o Jonny il bassotto di Toffolo, ad esempio); quella dei brani scritti solo per bambini, di cui fanno parte le canzoni dello Zecchino, canzoni che come sempre succede nelle competizioni, anche se non vincono possono entrare nella storia canora e restare per sempre (Lettera a Pinocchio, ad esempio, scritta da Mario Panzeri, che non vinse la prima edizione del 1959, ma che in seguito è stata cantata da grandi nomi della canzone tra i quali Johnny Dorelli, Rita Pavone, Gigliola Cinguetti, Mino Reitano…).

Ma, ancora, si interseca nella storia musicale dello Zecchino, dice Mazzi, quella del Piccolo Coro che, grazie alle felici intuizioni di Mariele Ventre prima e di Sabrina Simoni successivamente, si esibirà (tra l’altro in varie parti del mondo e in contesti di altissimo livello istituzionale) con brani presi dal repertorio di musica classica, operistica, leggera, dialettale con picchi quali la rielaborazione del Cantico delle Creature di San Francesco (musicato da Augusto Martelli) o vari brani di Bach, Mozart, Vivaldi… Ad ogni modo, nel rispetto dei tempi di scrittura ed esecuzione, nell’evolversi delle modalità di rappresentazione dello spettacolo, nel succedersi degli anni, nell’avvicendamento delle direttrici del Coro e delle scelte dei cantori, singoli o coristi che fossero, nelle vicende che hanno portato il Coro stesso anche in contesti internazionali, resta l’idea di base di questa realtà che è sempre stata quella, voluta anche dai Frati dell’Antoniano, ci ricorda Mazzi, di educare cantando, e di educare non solo i piccoli cantori ma anche chi li ascolta, compresi i loro genitori.

Ma, ancora, si interseca nella storia musicale dello Zecchino, dice Mazzi, quella del Piccolo Coro che, grazie alle felici intuizioni di Mariele Ventre prima e di Sabrina Simoni successivamente, si esibirà (tra l’altro in varie parti del mondo e in contesti di altissimo livello istituzionale) con brani presi dal repertorio di musica classica, operistica, leggera, dialettale con picchi quali la rielaborazione del Cantico delle Creature di San Francesco (musicato da Augusto Martelli) o vari brani di Bach, Mozart, Vivaldi… Ad ogni modo, nel rispetto dei tempi di scrittura ed esecuzione, nell’evolversi delle modalità di rappresentazione dello spettacolo, nel succedersi degli anni, nell’avvicendamento delle direttrici del Coro e delle scelte dei cantori, singoli o coristi che fossero, nelle vicende che hanno portato il Coro stesso anche in contesti internazionali, resta l’idea di base di questa realtà che è sempre stata quella, voluta anche dai Frati dell’Antoniano, ci ricorda Mazzi, di educare cantando, e di educare non solo i piccoli cantori ma anche chi li ascolta, compresi i loro genitori.

Infine, mi pare significativo che un grande nome del cinema come Pupi Avati abbia deciso di scrivere la prefazione a questo libro, sottolineando come il Piccolo Coro, nei suoi ormai sessant’anni di attività, sia entrato a far parte del patrimonio musicale bolognese, nazionale e internazionale, e consegnandoci una riflessione di altissimo livello che sarebbe bene tenere in mente: il bambino che si è stati va custodito? In che modo? Cercando di non tradirlo, non mettendo in mezzo e non anteponendo quelle che sono state le parti razionali della nostra vita, il momento in cui facciamo i conti con le somme e le sottrazioni che sono i momenti più squallidi della nostra vita.

Concludo dicendo che non possiamo che ringraziare Francesca Bernardi, per questo grande lavoro che ha fatto, riproducendo nel libro le oltre cento interviste realizzate in merito alle esperienze che ruotano intorno al mondo dello Zecchino, e per aver continuato a credere in quel mondo bambino realizzando, insieme agli altri cantori, quel fantastico Coro dei Vecchioni di Mariele che ci riporta indietro nel tempo, facendoci riflettere su ciò che eravamo e su ciò che siamo.

Alcuni testi di canzoni dello Zecchino d’oro:

Dalla sezione: Insegnare la vita e raccontare il presente, a cura di Lucio Mazzi, proponiamo un paio di esempi di testi, a dimostrazione che le canzoni dello Zecchino d’oro hanno sempre rispecchiato i tempi.

1) Il pinguino Belisario (Maresca/Pagano 1966) esce in un periodo in cui non si parla d’altro che della conquista dello spazio e infatti il testo così recita:

Tre orsi del mare glaciale

Preparano un lancio spaziale.

Non hanno a portata di zampa,

Nemmeno una rampa,

Ma il missile sì

[…]

È il pinguino Belisaro

Che si è offerto volontario:

Sull’attenti, naso all’aria,

Sai che missile sarà!

2) Due anni dopo vince una canzone entrata nella storia: “Quarantaquattro gatti” (Casarini, 1968), ma siamo nell’anno della contestazione e delle rivendicazioni sindacali e infatti…

Nella cantina del palazzone

Tutti i gattini senza padrone

Organizzarono una riunione

Per definire la situazione.

[…]

Loro chiedevano a tutti i bambini

Che sono amici di tutti i gattini

Un pasto al giorno e all’occasione

Poter dormire sulle poltrone

Bologna, marzo 2025

Cinzia Demi

P.S.: “MISSIONE POESIA” è una rubrica culturale di poesia italiana contemporanea, curata da Cinzia Demi, per il nostro sito Altritaliani di Parigi. Altri contributi e autori qui: https://altritaliani.net/category/libri-e-letteratura/missione-poesia/

P.S.: “MISSIONE POESIA” è una rubrica culturale di poesia italiana contemporanea, curata da Cinzia Demi, per il nostro sito Altritaliani di Parigi. Altri contributi e autori qui: https://altritaliani.net/category/libri-e-letteratura/missione-poesia/