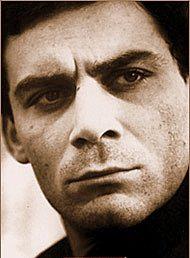

Il 9 aprile Gian Maria Volontè, uno dei più grandi e più generosi attori italiani dell’epoca moderna, avrebbe compiuto ottanta anni. Se ne ando’ mentre nasceva la seconda repubblica. Negli ultimi anni guardava con amarezza più all’estero che all’Italia, dove l’impegno civile e politico andava sparendo. Oggi molti lo rimpiangono, non come un divo o un mito, ma per il suo modo di fare arte e per la sua idea di coscienza artistica. Un italiano, capace di rappresentare il valore alto della storia e in modo militante il bene e il male dell’Italia. Oggi dovrebbe essere ancora qui. Ci manca.

Mi sarei aspettata di più. Forse devono passare per forza cento anni dalla morte o dalla nascita di qualcuno che è stato un “grande”, perché valga la pena di ricordarlo. O forse certe memorie devono rimanere sopite, perché emergendo specchierebbero troppo lucidamente la quantità enorme di impegno e di valore il cui invito abbiamo ormai pressoché definitivamente declinato. Certo è che il 9 aprile appena trascorso Gian Maria Volontè avrebbe compiuto ottant’anni e questa data, che sarebbe stata un bel momento per ricordare il più grande attore italiano dell’epoca moderna, è stata attraversata solo dai lievissimi sussurri dei media, delle televisioni, dei giornali, delle istituzioni: insomma, il solito assordante silenzio. Solo un canale privato ha mandato in onda alcuni tra i film più famosi, la casa di produzione RaroVideo (Minerva Pictures Group) ha presentato a Roma il box Gian Maria Volontè a cura di Bruno Di Marino, e sul web sono corse immagini dell’attore sottotitolate da pensieri privati di “fan” affezionati. Forse qualche altra iniziativa qui e là ci sarà anche stata, ma non ha avuto risonanza. Mi sarei aspettata di più.

Non è certo per dovere di cronaca, che mi accingo a scrivere queste poche parole. Lo faccio, io che non sono una critica cinematografica, né una storica del cinema, tantomeno esperta della settima arte, per l’affetto – se così si può dire – verso un artista che ha accompagnato le mie età giovani nella conoscenza di storie bellissime, che hanno fatto – tra tante altre immagini e sollecitazioni – la mia formazione, la mia “educazione sentimentale”. Penso agli indimenticabili “sceneggiati” RAI in bianco e nero (dalle apparizioni nel Maigret interpretato da Gino Cervi, all’Idiota tratto dall’omonimo romanzo di Dostoevskij, all’amatissimo Caravaggio per la regia di Silverio Blasi); e poi i film: impossibile sceglierne uno che li possa rappresentare tutti, perché in ogni pellicola Volontè ha costruito ritratti originali, di grande impatto, di unicità assoluta. Così, per scorrere velocemente i titoli più noti: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, per la regia di Elio Petri (1970); Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973), entrambi diretti da Giuliano Montaldo; nei panni impliciti ed espliciti, diversissimi, di Aldo Moro in Todo modo, (regia di Elio Petri, 1976) e in Il caso Moro (regia di Giuseppe Ferrara,1986).

Maestro universalmente riconosciuto. Uomo capace di fondere indissolubilmente il lavoro con l’impegno civile e politico. Pensatore coerentissimo fino all’esasperazione. Avrebbe dovuto irrompere e stabilirsi sulla scena artistica nazionale ed internazionale con forza ben maggiore di quanto non sia successo durante la sua carriera. Invece, a fronte di queste interpretazioni magistrali, intrise di passionalità, dedizione, professionalità, colpi di genio, a mano a mano che gli anni passavano, Volontè ha trovato uno spazio sempre più ristretto ed infine asfittico nel cinema italiano, tanto da essere indotto a lavorare per produzioni e registi stranieri, come dimostra l’ultima apparizione nell’occhio della cinepresa di Theo Angelopoulos per la realizzazione di Lo sguardo di Ulisse.

Il suo amico Giuliano Montaldo mi ha confidato che anche allora, quando era ormai stanco, affaticato sia per la salute malferma, che per l’amarezza che lo assaliva nel constatare su quali strade si stesse avviando la storia del suo paese e dell’Europa intera (era il 1994, pesava forte – e pesa tuttora – l’eredità della politica thatcheriana e reaganiana, che l’Italia raccoglieva dando alla luce il primo governo Berlusconi), Volontè non si risparmiava. Sul set del regista greco faticava come gli attori più giovani, rifiutando controfigure e i più innocenti accorgimenti pratici; come nella scena della fuga tra i disastri dell’assedio di Sarajevo, dove, affiancato da Harvey Keitel, corre portando una pesante tanica di plastica, piena: inciampa, cade, parla con un affanno che forse non è recitazione. Ogni volta che riguardo quello spezzone, mi viene da pensare alla caduta di Anna Magnani nella famosa scena di Roma città aperta: di solito un ruzzolone vero in una finzione cinematografica sembra perfettamente funzionale, si sorride per l’insperata buona riuscita; quello di quei due grandi è un tuffo al cuore.

Non ho gli strumenti per fare una critica approfondita della capacità attoriale di Gian Maria Volontè. Posso solo dire di essere stata innamorata di lui da sempre. L’ho “incontrato” nuovamente di recente, rivedendo più volte la pellicola del Giordano Bruno e quella del più vecchio Caravaggio, perché su questi due personaggi ho lavorato tanto anch’io e lui, che li aveva interpretati, me li faceva comparire vivi e vitali dinanzi agli occhi, con tutta la loro genialità e le loro contraddizioni. Che forse erano in parte anche le sue. Ma non è di questo che oggi si deve parlare. Mi piace invece pensare a Volontè come maestro delle immagini e attraverso di esse come creatore di un linguaggio, in questo si, davvero vicino e sodale a Caravaggio e a Giordano Bruno! La sua recitazione era il diaframma attraverso il quale la materia/corpo (il suo) diveniva immagine, sfruttando al massimo la funzione e l’effetto del mezzo tecnico (la cinepresa), come fosse uno “specchio moderno” – ancora per rifarsi al lessico dei due antichi – per costruire una forma che era il più profondamente possibile se stessa e “l’altro”.

Se Giordano Bruno e Gian Maria Volontè si fossero conosciuti, il primo avrebbe chiamato il secondo “mago”: perché la sua recitazione era capace di legare, incatenare gli altri in un vincolo virtuoso di conoscenza e riscatto; perché col suo corpo d’attore dava forma alla materia esistenziale «con la varietà infinita delle sue situazioni»[[G. Bruno, De vinculis in genere, a cura di A. Biondi, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 1992, p.116.]], riuscendo a far percepire il «ritmo del cambiamento, spiare nella forma che precede le potenzialità della forma successiva»[[Ivi, p. 141.]]. E si sa, «senza conoscenza e passione, nessuno ha possibilità di legare»[[Ivi, p. 171.]].

Gian Maria Volontè era un mago che incantava e cui piaceva lasciarsi incantare: gli accadeva ogni volta che un personaggio entrava in lui allacciando ogni parte della sua persona. Rapitore e rapito. Volontè lavorava con metodo, con documentazione capillare sui soggetti e sulle figure da interpretare, operando un sincretismo tutto personale rispetto alle scuole e alle tecniche di recitazione ma sempre ruotando attorno ad un fulcro essenziale: non fare nulla che non fosse in asse col suo sentire più profondo ed umano, con la sua ricerca personale. Tanto che alla fine, come più volte ha ribadito Giuliano Montaldo, i suoi film potrebbero essere letti in sequenza, come un’autobiografia [[Intervista a Giuliano Montaldo, Verona, 3 giugno 1998; in Gian Maria Volontè. L’immagine e la memoria, a cura di Valeria Mannelli, Transeuropa/Cineteca, Ancona 2005, p. 53.]]. Insomma, un protagonista etico, come oggi sono pochi. E ci manca.

Anna Maria Panzera

VIDEO:

Gian Maria Volontè: visioni di un grande attore