Pier Paolo Pasolini sosteneva che la lunga catena dei misteri italiani fosse stata inaugurata dalla morte dell’ingegner Enrico Mattei avvenuta nell’ottobre 1962. Ma facendo un passo indietro nel tempo, si potrebbe retrodatare l’atto di nascita del mistero italiano al 10 agosto 1867, giorno in cui venne ucciso Ruggero Pascoli, il padre del poeta Pascoli, secondo moventi e responsabilità ancora oggi non del tutto chiarite e chiaribili.

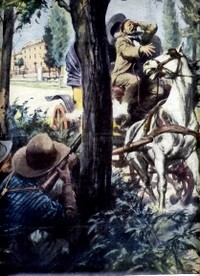

La poesia pascoliana ha reso Ruggero il padre più famoso della letteratura italiana, e questo proprio in virtù della sua morte, più che della sua vita. E si sa, una morte spesso può essere più significativa di un’intera esistenza. Quella di Ruggero fu una fine inaspettata e violenta, fulminato, come fu, da un colpo di archibugio sparatogli da dietro una siepe mentre, guidando il suo calesse, stava facendo ritorno a casa. È, appunto, il 10 agosto 1867, e i fatti si svolgono in terra di Romagna, più precisamente sulla Via Emilia nel tragitto che va da Cesena a San Mauro (paese natale del poeta, oggi San Mauro Pascoli). Ruggero era l’amministratore della tenuta “La Torre”, un latifondo dei principi Torlonia, presso la quale viveva con la sua famiglia, allora composta dalla moglie Caterina, e dai figli Margherita, Giacomo, Luigi, Giovanni, Raffaele, Giuseppe, Ida e Maria. E Giovanni, classe 1855, aveva quindi solo dodici anni quel 10 agosto del ’67, mentre Ida e Maria, le sorelle adorate, le compagne di una vita (almeno fino al 1895, anno in cui Ida andrà sposa), di anni ne avevano rispettivamente quattro e due.

Da un punto di vista di immaginario collettivo, la vita di Pascoli e la parte più famosa della sua opera restano indissolubilmente legate alla morte del padre, a quella, e alle morti dei membri della sua famiglia che perirono immediatamente dopo Ruggero: Margherita, Caterina, Luigi, Giacomo, a creare una sorta di rapporto di causa-effetto tra il delitto paterno e i successivi lutti familiari. Un rapporto di causalità che di fatto non esisteva, dal momento che la madre e i fratelli moriranno tutti per cause naturali, e dunque è lecito ipotizzare che sarebbero morti comunque, anche a prescindere dalla scomparsa di Ruggero. Forse ci si può impegnare a individuare un legame di dipendenza solo nel caso di Caterina, la quale morì per un problema cardiaco, e quindi, nell’impreciso lessico medico di metà Ottocento e con un vago ricordo del melodramma, di crepacuore: “pianse poco più di un anno, e poi morì. Seguì mio padre”, scrive il poeta nella prefazione ai Canti di Castelvecchio del 1903. Ma quanto possono contare le ragioni del buon senso e dell’intelligenza di fronte a quelle del cuore? Per Pascoli e i fratelli la loro percezione aveva l’inoppugnabilità di un dato di realtà: l’omicidio di Ruggero era stato la causa della morte degli altri membri della famiglia. E in questa convinzione non c’era buon senso che potesse tenere: “tutta la famiglia fu spezzata, mia madre morì un anno e poco più dopo, tre fratelli più grandi di me morirono a non molta distanza”, scriverà a Leopoldo Notarbartolo il 10 agosto 1904; e ancora nella prefazione a Myricae del 1892: “Li uccise tutti, nel mio padre, la malvagità degli uomini”. La morte era stata risvegliata dal sangue innocente della “santa vittima”, e, dopo essersene abbeverata, si era avventata contro i componenti dell’incolpevole nido: chi era rimasto in vita davvero a buon diritto poteva ritenersi un superstite.

Ma chi era Ruggero Pascoli? Ruggero, nato nel 1815, era diventato amministratore del latifondo dei Torlonia nel 1855, dopo la scomparsa prematura del cugino che rivestiva quel ruolo prima di lui, e nel 1867 erano quindi dodici anni che svolgeva questo incarico seppur (e il perché di questo fatto risulta ad oggi inspiegabile) con una nomina provvisoria. Ma Ruggero era anche un uomo che almeno in gioventù aveva nutrito accese passioni politiche, giacché aveva fatto parte della Repubblica Romana: nelle sue memorie Maria riporta una lettera scritta di pugno del padre in qualità di Capitano della Guardia Civica del Comune di San Mauro, datata 3 maggio 1849; in seguito alla fallimentare parabola di questa esperienza, dopo alcuni anni di purgatorio politico per i suoi trascorsi repubblicani, aveva rivestito ruoli di primo piano nell’amministrazione comunale di San Mauro, divenendo sindaco, assessore e consigliere tra il 1859 e il 1867. In veste di amministratore della “Torre” era noto e stimato dal principe don Alessandro Torlonia per lo zelo, lo scrupolo e l’onestà con cui adempiva alle sue mansioni: “Pascoli segnava persino i limoni!”, era solito esclamare il principe, e Pascoli chioserà, in una lettera a Luigi Pietrobono del 19 settembre 1899: “Piccola rendita in verità di tre o quattro piante tenute per belluria più che per altro”.

La mattina del 10 agosto 1867 Ruggero con il suo calesse – trainato dalla famosa cavalla storna dell’omonima poesia – si era recato alla stazione di Cesena perché sapeva che sarebbe dovuto arrivare da Roma l’ingegner Petri, un emissario dei Torlonia, a rendere finalmente ufficiale il suo incarico di amministratore: ma il Petri quel giorno non arrivò, e appunto tornando a casa Ruggero venne ucciso da un colpo sparatogli da dietro una siepe lungo la Via Emilia, a circa due chilometri dall’inizio del paese di San Mauro. Alcuni sammauresi intercettarono la corsa della cavallina storna ormai senza più guida, e portarono il cadavere dell’uomo all’ospedale. Di fatto Ruggero non fece mai più ritorno alla “Torre”. Probabilmente il suo corpo era ancora caldo, quando nel paese si iniziò a mormorare sui possibili moventi e sul possibile responsabile di quel gesto, e su questo punto anche il poeta e i suoi familiari si fecero subito un’idea: “il perché del delitto [stava] nella bramosia di succedergli e diventare ricco, dove a Ruggero Pascoli bastava restar galantuomo” (da una lettera di Pascoli al marchese Guiccioli del marzo 1912). La morte del capofamiglia portò con sé anche la rovina economica del suo nucleo familiare, perché Caterina e i figli subito dopo furono cacciati dalla tenuta e andarono incontro a tempi di ristrettezze economiche, quando non di vera e propria indigenza.

Dunque, stando alla vox populi, il mandante dell’omicidio era stato Pietro Cacciaguerra, un ricco possidente di Savignano che bramava di prendere il posto di Ruggero come amministratore del latifondo, un posto che poteva garantire larghi margini di guadagno personale se svolto non limpidamente: “Mio padre era di un’onestà unica, […] che i successori di lui (che la voce pubblica in Romagna accusa del suo assassinio) non imitarono davvero! e lasciarono o lasceranno ricchi i loro figli”, scrive Pascoli nella lettera al Pietrobono prima ricordata. Le indagini di polizia vennero fatte, ma vennero fatte male, in modo superficiale e approssimativo, quasi non ci si volesse dar troppa pena di fare luce su un omicidio che per le autorità era solo uno dei tanti fatti di sangue che travagliavano la Romagna post-unitaria e che, a detta loro, era banalmente ascrivibile al clima di tumulti e violenze legate alle speculazioni sul grano da parte dei proprietari terrieri. Ci fu anche chi allora ipotizzò che Ruggero fosse stato ucciso da qualche contrabbandiere di sale perché impediva loro di attraversare la tenuta da lui amministrata per trasportare i sacchi di sale dalla costa alle zone interne del paese. Tuttavia l’ipotesi più interessante resta quella che vedeva nel delitto Pascoli la volontà di punire un uomo che non aveva esitato a passare da posizioni repubblicane a una compromissione politica con il neonato governo monarchico. Un traditore insomma, un “sacco rivoltato”, come si diceva allora in Romagna. E in Romagna nessuna accusa era più infamante che quella di essere un voltagabbana.

È vero che il padre del poeta aveva messo da parte i suoi trascorsi repubblicani per partecipare in prima persona all’amministrazione comunale del suo paese all’indomani dell’unità d’Italia; ma è altrettanto vero che il suo era stato un atteggiamento di realismo politico di tanti altri come lui e prima di lui, senza per questo dover arrivare a parlare di tradimento. L’accusa di tradimento fu piuttosto sfruttata dal mandante come pretesto per alimentare una sorta di campagna diffamatoria contro la sua persona, ammantando l’omicidio di moventi ideali e garantendosi così la connivenza dei sammauresi. Cacciaguerra era infatti un influente esponente del partito repubblicano, e dalle fila di questo partito provenivano anche i due sicari, Luigi Paglierani (colui che sparò) e Michele Della Rocca: non dovette essere difficile sobillare gli animi dei compaesani, considerando che già Ruggero, in qualità di amministratore del latifondo, svolgeva incarichi impopolari come decretare l’escomio, cioè la cacciata dei contadini dalla tenuta, oppure denunciare alle autorità i giovani in età di leva militare. Il “sacco rivoltato”, l’affamatore del popolo doveva essere punito, doveva essere eliminato. Peraltro andrà ricordato che questa collusione dei repubblicani del suo paese con il delitto avrà una ricaduta anche sulle successive scelte di vita del giovane Pascoli: a parità di rivendicazioni sociali, infatti, il fatto che negli anni universitari scelga di avvicinarsi all’Internazionale anarchica piuttosto che al repubblicanesimo (nonostante suo padre fosse stato un repubblicano della prima ora), andrà imputato alla consapevolezza che frange repubblicane non erano estranee all’assassinio paterno.

Ma che Cacciaguerra prese il suo posto come amministratore della “Torre” poco tempo dopo fu una coincidenza che non sfuggì a nessuno. È Pascoli stesso a raccontare al Notarbartolo in poche righe efficaci lo stato di cose di quegli anni: “La polizia seppe, probabilmente, tutto; ma non volle approfondire. In Romagna c’era allora uno spirito di setta, dall’apparenza politica e dalla sostanza delinquente volgare, che era tal quale è la mafia, se non peggio. La polizia volle che l’orribile delitto rimanesse impunito. E così è rimasto. Quando, giunto a una certa età, volli scoprire qualche cosa io, trovai tutte le traccie disperse, tutte le voci confuse; trovai, è spaventoso dirlo, la polizia nemica, complice postuma. E rischiai la prigione, io!”

Oggi non può non provocare un certo stupore sentire la Romagna associata alla Sicilia mafiosa: ma nella seconda metà del Ottocento in parlamento era all’ordine del giorno affrontare le problematiche politico-sociali legate a una questione romagnola così come si faceva con quelle della più tristemente nota questione meridionale. Naturalmente Pascoli ci ha abituati a pensare al delitto paterno come se si trattasse di un evento unico e straordinario, e così fu vissuto dai suoi familiari, ma non si deve dimenticare che negli stessi anni si contavano a decine i morti ammazzati sulle strade romagnole. Il clima di violenza era innegabile, ed era il sintomo di un profondo disagio sociale ed economico, mentre esisteva una propaganda governativa che tale clima presentava all’opinione pubblica come frutto dell’indole corrotta e sanguinaria dei romagnoli per poter così giustificare interventi armati in quella regione dove stavano sorgendo nuovi movimenti politici come l’anarchismo e il socialismo.

Il silenzio omertoso dei sammauresi, così doloroso e frustrante per Pascoli e i suoi familiari, che li rendeva oltre tutto isolati rispetto al resto del paese, va forse più correttamente interpretato all’interno di questo contesto, sia che fosse dettato dalla paura di ritorsioni in una realtà priva di tutele legali, sia che fosse originato da una effettiva solidarietà con le ragioni di chi il delitto aveva organizzato. Certe distinzioni possono valere per gli studiosi che cercano di ricostruire i retroscena di quel giorno di sangue, ma certo non per il poeta, che di fronte alla tenace consegna del silenzio dei compaesani non poteva davvero avere la lucidità e il senso critico per spiegarlo e magari giustificarlo: è proprio in questi risvolti che va cercata la motivazione più profonda del rapporto sempre conflittuale che Pascoli ebbe con la sua terra d’origine finché fu in vita.

Si è detto che le indagini furono condotte male, e quel poco che fu fatto andò a infrangersi contro il muro del silenzio del paese di San Mauro. Nel corso degli anni a Forlì vennero fatti – contro ignoti – anche tre processi, i quali, in mancanza di prove se non indiziarie, si conclusero con un nulla di fatto, senza vedere neanche chiamato alla sbarra il supposto mandante dell’omicidio. E gli incartamenti di quelle udienze oggi non esistono più, essendo stati mandati al macero per decreto luogotenenziale nel 1916, quattro anni dopo la morte di Pascoli.

Il poeta ha sempre sostenuto in lettere private e testi ufficiali che lui e la sua famiglia non dovevano niente a una giustizia umana che non aveva potuto, o, quel che è peggio, non aveva voluto adempiere al suo compito. E in questo contesto trova la sua spiegazione la genesi di un mito come quello della cortesia del bandito Passatore, resa immortale nella celeberrima poesia Romagna, mito che, gioverà ribadirlo, è invenzione tutta pascoliana, dal momento che fonti e testimonianze coeve sono concordi nel ricordare piuttosto la violenza e la crudeltà del Passatore. Ma a un certo punto per Pascoli questo brigante ribelle all’autorità e alle leggi dello stato dovette palesarsi come una sorta di bandito gentiluomo, come il campione di una giustizia alternativa cui affidare la propria struggente ansia di riscatto là dove la giustizia ufficiale aveva meschinamente fallito.

A partire dall’edizione myricaea del 1892 che gli è dedicata, Ruggero diventerà forse il principale nume tutelare della poesia pascoliana, e insieme a lui entreranno nell’opera tutti i morti della sua sventurata famiglia. Perché, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è esistito un tempo in cui la morte non era la tematica principale della poesia di Pascoli. Le stesse Myricae nella prima edizione del 1891 sono un libro sostanzialmente diverso rispetto all’edizione dell’anno successivo, la quale, non a caso, si apre proprio con una dedica alla memoria di Ruggero. Le ragioni di questo mutamento sono state ben indagate da Cesare Garboli, e andranno ricercate in questioni intime e in travagliate dinamiche familiari, e alle pagine garboliane appunto rimandiamo.

Quello che conta è che almeno dal 1892 il poeta dichiara di indirizzare il suo lavoro e il suo studio, con la gloria che gliene può derivare, a farsi approvare, lodare e benedire dai suoi morti, primo fra tutti Ruggero. Come se niente altro avesse importanza. I suoi morti, come non ebbero un destino comune essendo periti per la nequizia degli uomini, così conoscono una sorte singolare anche post mortem: per loro la morte non segna la fine delle sofferenze terrene o corporali, bensì una prosecuzione del dolore che conobbero in vita.

Nel cimitero a mezza strada tra San Mauro e Savignano sta raccolta tutta una famiglia, triste di una tristezza che non si sa dire, con gli occhi ancora pieni di pianto: “non hanno essi della morte la requie, non si spense d’essi con la vita il dolore; questo (oh; solo questo) rimane d’essi. […] Infelicissimi io vi sento e so tutti, e ho sempre contristata la vita dai vostri gemiti, che odo; poiché in me voi avete conservata metà della vostra vita, come io in voi ho perduta metà della mia” (prefazione di Myricae, 1892). Questa è la ragione per cui la poesia per Pascoli diventa non tanto o non solo un mezzo di affermazione individuale, quanto l’unico strumento per sottrarre all’oblio la memoria dei suoi cari e per lanciare un estremo monito, stante l’inefficienza della giustizia umana, contro coloro che di quelle morti erano stati più o meno direttamente responsabili.

Alice Cencetti

PS. Abbinato a questo articolo, diamo la parola a Pascoli stesso:

Pascoli – La voce alla poesia: LA MIA SERA

LINK UTILE: TUTTI I CONTRIBUTI DEL MENSILE ALTRITALIANI DEDICATO A PASCOLI