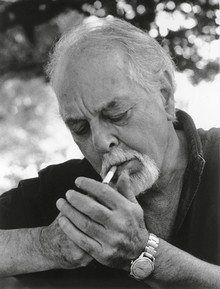

Ex giornalista, sceneggiatore e scrittore – tra gli ultimi libri “Privati abissi” e “L’ultima estate in città”, tradotto anche in Germania e in Ungheria, Gianfranco Calligarich è l’erede sicuro di una certa scrittura. Certa per dire preziosa, come lo è stata quella di Moravia o di Buzzati.

Beninteso, il parallelo è solo uno stratagemma per rendere l’idea a chi non l’ha mai letto ed ha proprio bisogno di un riferimento prima di accostarsi al lavoro di uno che in tanti dicono bravo, i cui libri, però, li devi andare a cercare, perlustrando con perizia gli scaffali.

L’eco delle qualità di Calligarich, comunque, vive negli attestati di stima dei lettori che lo contattano on line solo per ringraziarlo della grazia e della verità nel suo tratto. L’ultima estate in città (pubblicato da Garzanti nel 1973 e ripubblicato nel 2010 da Aragno), ad esempio, non è solo il racconto di un ciclo atmosferico, ma anche di una stagione della vita. La vita impietosa, spesso assurda, che passa in un lampo negli occhi di Leo, personaggio-testimone del romanzo.

Leo ha trent’anni. Nel sangue la fregola perenne di scappare. Si arrangia lavorando in una redazione sportiva. Intorno, gli amici, le donne, il mondo. Già, il mondo. Sembra proprio avercela contro il mondo. Eppure, in fondo, Leo è un gatto: autosufficiente, fintamente blasé, e riottoso. Sotto il cielo si staglia Roma che nella sua vastità, appare mutevole e a tratti persino generosa, offrendo atmosfere serotine frizzanti, mentre, oltre le ville e le staccionate, spumeggia il mare che lambisce sponde non solo geografiche. L’amicizia, l’amore imperfetto, l’ansia di volere, il peso dei desideri e il fragore emotivo della morte (che arriva anche se non le credi) svelano che non esistono ricette per vivere. Ognuno lo fa come può, come si sente, e in questa staffetta senza vincitori, la scrittura precisa e mai invadente di questo autore, per metà italiano e per l’altra greco, diventa una firma, un marchio di fabbrica.

Raggiunto via email, Calligarich ha risposto ad alcune domande.

Natalia Ginzburg è stata tra i primi a sostenerla come scrittore. Cosa ricorda di lei, dei primi successi?

La Ginzburg era una donna di grande generosità e se trovava qualcosa che le piaceva non lesinava sforzi per valorizzarlo. Io avevo scritto L’ultima estate in città e lo avevo mandato a diversi editori che lo avevano rifiutato, uno di questi era Garzanti, a Milano, dove mi era capitato di conoscere Raboni a cui i libro era piaciuto. Fu lui a dirmi di cercare di farlo leggere alla Ginzburg che era l’autore di punta della casa editrice. Allora mi feci dare l’indirizzo e lasciai il dattiloscritto dal suo portiere. La mattina dopo suonò il telefono e era lei che lo aveva letto durante la notte e le era piaciuto. Mi disse di mandarlo al Premio Inedito, che era un premio importante dove lei era nella giuria, e lo vinsi. Dopodiché erano gli editori a cercarmi e io scelsi Garzanti. Quanto alla Ginzburg dopo molti anni le feci leggere il romanzo inedito di una mia amica e lei, essendole piaciuto, mi telefonò per ringraziarmi di averglielo fatto leggere e si diede da fare per pubblicarlo. Ecco com’era la Ginzburg. Perfino capace di ringraziarti per cose che altri avrebbe giudicato solo una seccatura.

Perché ha lasciato il giornalismo?

Ci ho messo poco a capire che non era il giornalista che volevo fare. Dopo tre o quattro anni in un giornale, Vie Nuove, lo lasciai per mettermi a fare lo sceneggiatore e provare a scrivere un romanzo. Avevo ventisette anni. Lo sceneggiatore lo avrei fatto subito o quasi, il romanzo, L’ultima estate in città, lo avrei finito a trentuno.

Sul suo sito campeggiano stralci di lettere da parte dei lettori. Sembra che alcuni non attendessero altro che lei si affacciasse al mercato editoriale. Come mai tanto scontento rispetto ai testi in circolazione, se l’è mai chiesto?

Per quel che mi riguarda scrivo le storie che mi piacerebbe leggere. Dettate da una necessità interiore, insomma. E cercando di scrivere il più onestamente possibile. È il solo modo per raggiungere le corde intime di chi ti legge. Ricevo molte lettere e la cosa mi fa piacere. Evidentemente i lettori sentono che i miei libri sono diversi dalla gran parte degli altri che vengono pubblicati. Molti romanzi oggi vengono scritti badando solo alla storia come se si trattasse di un film televisivo dove il linguaggio non conta. E invece in una storia vale solo la voce che la racconta: è quello che ti permette di arrivare al cuore di chi ti legge. Vale il suono della voce, non quello che la voce ti dice.

Ha detto che scrivere aiuta a vivere più di una vita. Lei quante ne ha vissute e quante conta di viverne?

Quando scrivi vivi due vite, la tua quotidiana e l’altra, quella che ti stai inventando e che cerchi di raccontare. Di solito, se le cose funzionano a dovere e stai bene di salute, finisci per vivere praticamente in quella che stai raccontando, dove a sedurti è la possibilità di gestire le cose e non subirle come nella vita reale. Vivi in due mondi contemporaneamente, insomma. Quante vite poi conto di avere ancora, dipende da quella reale che è una sola.

Ci racconta il suo rapporto con la lettura? Quali libri ha amato, come li sceglie fra tanti?

Riguardo ai libri, ho da anni stabilito che non ne avrei avuto mai più di mille. Solo quelli che amo o che mi servono per lavorare. Tutti gli altri li considero zavorra inutile. Quindi nella mia libreria molti scrittori americani: Hemingway, più degli altri, poi Fitzgerald, Thomas Wolfe e Faulkner. Tra i più recenti: Richard Ford, Philip Roth e Franzen (solo Le Correzioni). Poi tutto Conrad e tutto Cechov. Ovviamente Tolstoj e Dostoevskij, ma non amati come Cechov. Ho anche dei saggi, naturalmente. Coi saggi sono ancora più selettivo. Particolarmente apprezzato Hellman.

Marina Bisogno

Per saperne di più su Gianfranco Calligarich:

Il blog di Marina Bisogno: A colpi di penna