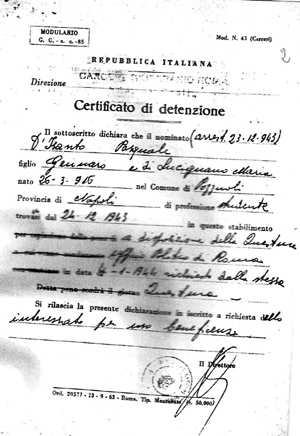

Un articolo di Lucio D’Isanto. Questa è la storia di mio padre, Pasquale D’Isanto, che – travolto da eventi molto più grandi di lui – fu, nel dicembre del 1943, arrestato dalla polizia della Repubblica di Salò e, senza alcuna prova né procedimento di alcun tipo, dichiarato prigioniero politico e, dopo un breve periodo di reclusione nel carcere di Regina Coeli, inviato, tramite un lungo viaggio in treno di nove giorni, dopo breve sosta al Lager di Dachau, al Lager di Mauthausen il 13 gennaio 1944 e ne risultò uno dei pochissimi sopravvissuti. Tale breve resoconto fa parte di un più lungo racconto che tenterò di pubblicare ma che, probabilmente, rimarrà chiuso nei cassetti della mia scrivania.

Pasquale D’ISANTO nacque il 26/03/1916 a Pozzuoli. Era un ragazzo normale con gli interessi ed i problemi di tutti i suoi coetanei studenti e squattrinati dell’Italia del ventennio. Fu chiamato alle armi nel 1940 e, dopo il “corso allievi ufficiali” tenuto a Salerno, fu inviato – nel 1941 – come sottotenente e vicecomandante di compagnia, sul fronte jugoslavo. Dopo un breve soggiorno sul lago di Bled (oggi Slovenia) la sua compagnia si attestò a Benkovac, in Dalmazia, a 33 km dall’enclave di Zara.

Come allora si usava, il nome della città fu ridicolmente italianizzato in “Bencovazzo”e qui si trovava nel settembre 1943 quando tutti gli alti comandi si dileguarono e le truppe rimasero sbandate, senza ordini di nessun tipo, abbandonate a se stesse e senza sapere chi fossero gli alleati e chi i nemici, o meglio circondati da nemici da ogni parte: i vecchi nemici, i partigiani croati ed i nuovi nemici, i tedeschi. Grazie all’intraprendenza di un soldato semplice, anch’egli puteolano, gli uomini della compagnia costrinsero – a Zara – una nave carboniera ad imbarcarli e far rotta per l’Italia, evitando così di fare la fine dei nostri connazionali a Cefalonia. Sbarcati ad Ancona si dispersero.

Nel frattempo gli alleati erano stati fermati a Cassino, l’Italia era rimasta divisa in due e gli sbandati predetti si trovarono nella cosiddetta Repubblica di Salò. Subito si rivelò problematico attraversare le linee per presentarsi alle truppe regie. Mio padre aveva l’indirizzo, a Roma, di parenti di un’amica intima di sua zia, la comare Olimpia, originaria di Ventotene, che lo conosceva fin da bambino. Anche i parenti della comare Olimpia erano praticamente amici di famiglia. Giunto in qualche modo a Roma, Pasquale D’Isanto fu nascosto nel retrobottega di un negozio di scarpe di cui i suddetti amici erano titolari nella stessa città, in (lunga) attesa della liberazione della stessa Roma e – ovviamente – non rispondendo alla chiamata alle armi della Repubblica di Salò. Fu arrestato dalla polizia italiana repubblichina il 23 dicembre di sera, mentre, rientrando da breve passeggiata, alzava la saracinesca del suddetto negozio dal quale – non potendo sempre rimanere recluso – si era brevemente allontanato. Fu quindi condotto in questura dinanzi ad un funzionario di polizia. Qui, invitato ad arruolarsi nelle truppe del neo costituito stato fascista, riorganizzate sotto il comando del gen. Graziani, si rifiutò, per fedeltà al re, non in quanto tale (tra le truppe abbandonate, la “fuga” di Pescara fu subito percepita come una enorme ignominia) ma in quanto rappresentante del governo legittimo. _ Pasquale D’Isanto fu dunque classificato come “detenuto politico”. Mio padre non ha mai compreso perché il funzionario (peraltro napoletano) lo classificasse come politico. Forse giocarono psicologicamente l’essere mio padre, all’epoca, studente in Giurisprudenza (non si è in seguito più laureato) ed ufficiale, o forse, penso, il funzionario stesso voleva far carriera e procurarsi il merito di aver arrestato un politico.

La differenza tra i politici ed i militari non era piccola. I militari che venivano deportati in Germania venivano internati nei campi di concentramento ed affidati alla sorveglianza della Wermacht (l’esercito tedesco) mentre invece i politici venivano inviati nei campi di sterminio, i famigerati KZ, controllati dalle fanatiche SS.

[[ Antonio Alosco in “Scampò dal lager nazista per tornare a Pozzuoli” in “IL MATTINO” del 2/3/1988 – poi ripreso dal medesimo autore in “Un puteolano nel campo di sterminio di Mauthausen” ne “Bollettino Flegreo” del Dicembre 2005]]

Quindi, dopo breve soggiorno (a partire dal 24 dicembre) al carcere di Regina Coeli (durante il quale i detenuti appresero con gioia dell’evasione di Pertini e Saragat), insieme ad altri circa 480 detenuti (più della metà dei quali deceduti durante il tragitto od uccisi dopo una fuga), tutti politici o di religione ebraica, Pasquale D’Isanto fu portato sul carro-bestiame piombato n. 64155 onde essere tradotto in Germania, dove furono destinati prima a Dachau e poi a Mauthausen (oggi in Austria) e qui fu immatricolato col n. 42115. Da qui fu poi smistato al sottocampo di Gusen.

Nel trasferimento a piedi, da Mauthausen a Gusen, mio padre fece amicizia con un internato di nazionalità spagnola, Mattia Antonio, originario di Alfafar (nei dintorni di Valencia) che gli narrò come era sorto, col lavoro degli internati spagnoli, “l’inferno dei vivi”. [[Da P. D’Isanto: “Ricordo di un campo di prigionia, in “Vita Flegrea” del 29 giugno 1947, periodico diretto da raimondo Annecchino]]

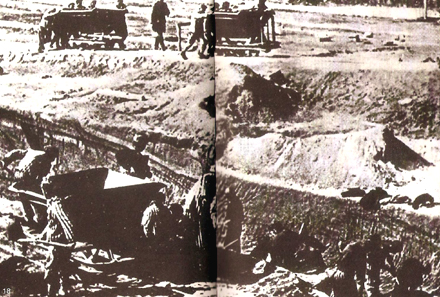

Gli spagnoli erano lì fin dal 1940. Infatti, pur essendo la Spagna un paese neutrale, numerosi erano gli spagnoli internati nei lager. Erano questi degli avversari di Franco nella guerra civile che, alla fine del predetto conflitto, erano sconfinati in Francia dove furono adibiti in compagnie di “trabajadores” nei lavori di fortificazione della “linea Maginot”. Catturati dai tedeschi dopo l’invasione della Francia, furono deportati parte a Dachau e parte a Mauthausen. Così, sul foglio locale “Vita flegrea” del 29 giugno 1947 , Pasquale D’Isanto ricorda il racconto dell’amico spagnolo ed il suo arrivo a Mauthausen: “Già dopo un solo anno degli undicimila spagnoli ne erano sopravvissuti solo quattrocento… La collina, pietrosa e boscosa, fu spianata a forza di braccia. Fu costruito un muro alto e robusto, al disopra del quale fu gettata una siepe di filo spinato, intervallato da lampadine rosse, sempre accese e che rivelavano corrente ad alta tensione. Al di fuori del muro si ergevano, come costruite su palafitte, alte garitte dalle quali S.S. munite di fucili mitragliatori facevano la guardia….

… Nell’interno, un numero enorme di baracche, simmetricamente allineate, occupavano la distesa area del campo. Ivi vivevano migliaia e migliaia di uomini di ogni nazionalità che sentivano la morte avvicinarsi, giorno per giorno, senza nessun conforto, senza speranza di salvezza. Un’organizzazione diabolicamente scientifica era stata creata nel campo ove era stata formata una mostruosa scala sociale risultante da un capovolgimento assoluto di principi morali. Per far funzionare il campo (Mauthausen ospitava più di trentamila detenuti politici) occorreva che vi fossero dei “capi” (i famigerati Kapò, N.d.A) che sapessero tenere in schiavitù e lentamente condurre alla morte una moltitudine di uomini denutrita, logorata da dodici ore di lavori forzati, non sembrando sufficienti a tale scopo i reticolati elettrici e i mitra delle SS.

I prigionieri non dovevano avere mai respiro, neanche quando le SS non erano presenti; la violenza e la morte dovevano accompagnarli in ogni istante e nel lavoro e nel sonno. Erano questi Kapò dei criminali tedeschi (pochi polacchi), condannati per delitti comuni (generalmente per omicidio) all’ergastolo, tirati fuori dalle carceri e spediti a Mauthausen per essere strumenti di torture e sevizie. Godevano di una libertà più ampia che nel carcere, non lavoravano, ma comandavano; potevano rubare le misere razioni degli internati, appropriarsi di quelle degli uomini uccisi e commerciare con le SS i denti di oro strappati ai cadaveri.

Molti erano divenuti ricchi e speravano che, per i servizi resi, un giorno sarebbero stati messi in libertà. Per loro tramite i nazisti poterono facilmente perseguire il duplice scopo dello sfruttamento e dell’eliminazione. Gli internati dovevano distruggersi, man mano che la loro energia veniva sfruttata, mentre altre migliaia di uomini di ogni nazione erano pronti per sostituirli nei campi segreti di Buchenwald, di Dachau, di Auschwitz, di Bergen Belsen e negli altri sparsi per tutta la Germania. A Mauthausen, con i campi minori dipendenti, venivano eliminate circa trecento persone al giorno.

Non appena arrivava un convoglio di internati, i tedeschi li mettevano in riga e li

contavano. Il numero non risultava mai esatto, perché alcune diecine di prigionieri erano cadute per la strada. I morti, tirati fuori da un autocarro che aveva seguito la marcia di trasferimento, venivano spogliati tutti e portati al forno crematorio. I rimanenti, avviati ai capannoni di disinfezione, venivano spogliati e, nudi, completamente rasati (in tutto il corpo N.d.A.). Sul capo veniva loro fatta una riga – gli spagnoli la chiamavano “la carretera” – larga due centimetri dalla fronte alla nuca. _ Era un triste spettacolo di deformità umana! Dei segretari internati, dopo aver dato ai detenuti una casacca e un pantalone striato e un paio di zoccoli ed apposto sul petto una matricola ed un triangolo rosso, monogrammato secondo la nazione di appartenenza (IT per gli italiani N.d.A.), li assegnavano alle varie squadre di lavoro, senza tener conto delle professioni, dal diplomatico allo spazzino, dal generale al soldato, dal professore universitario allo studente. Una volta che si cominciava a lavorare nelle gallerie, nelle cave, nelle “stollenbahn” fra i colpi, le legnate, le privazioni, ci si indeboliva tanto da non poter reggersi in piedi e allora, con una qualsiasi accusa – correva spesso la voce di sabotaggio – con una randellata, certe volte addirittura a calci, i criminali tedeschi attuavano il loro sistema di eliminazione. Questo, più o meno, il ciclo normale dall’entrata nel campo ai forni crematori”.

Qui termina il racconto sul foglio “Vita Flegrea” del 47. A questo punto è utile ricordare che – pur essendo già stato celebrato il processo di Norimberga – gran parte della popolazione poco sapeva degli orrori dei lager. Ciò perché la televisione non c’era ancora e perché il materiale fotografico e filmo grafico ancora non era stato diffuso in maniera massiccia come invece lo sarà di lì a poco. Fu per questo che il sindaco socialista di Pozzuoli, l’avv. Raimondo Annecchino, spinse mio padre a scrivere questi ricordi, perché i puteolani cominciassero a conoscere – tramite le parole di un loro concittadino – il baratro in cui il nazifascismo aveva spinto l’umanità . [[ Da “Vita Flegrea]]

Di ciò che mio padre raccontava in famiglia (era sempre comprensibilmente restio a rivangare il passato) ricordo che – appena arrivati a Mauthausen – lui e i suoi compagni di sventura furono accolti dal macabro spettacolo di un internato impiccato che – visibile ad ampio raggio – pendeva da un alto pennone. Più tardi, leggendo tra i vari libri scritti sui lager, avrei scoperto che tale spettacolo veniva spesso allestito dalle SS affinché i malcapitati che sopraggiungevano capissero subito cosa li attendeva. Ricordo ancora il racconto circa il nauseabondo odore di carne umana arsa che proveniva dai forni crematori. Della minaccia ai prigionieri: “tu passerai per il camino” (che poi sarà il titolo di un bel libro scritto da un sopravvissuto) .

[[V. Pappalettera, “Tu passerai per il camino – Vita e morte a Mauthausen”, Milano, ed. Mursia, 1965 (Premio Bancarella 1966). La copia in mio possesso fu inviata dall’autore a mio padre.]]

Dell’invettiva “Italienisch scheisse” che veniva rivolta dai Kapò a lui ed agli altri italiani considerati traditori. Ma vi erano anche ricordi di solidarietà tra le vittime o di ingegnosità che spesso aiutava a vivere. In particolare ricordava di un compagno, un francese di Nantes, che aveva costruito una meridiana, in modo da poter conoscere, più o meno, l’ora ed al quale si rivolgeva – nel suo cattivo francese scolastico – chiedendogli continuamente: “quelle heure est-il”? Con questi mio padre rimase a lungo in rapporto epistolare (purtroppo non sono ancora riuscito a trovare le lettere) e ricordo di mio fratello, poco più grande di me, costretto, dizionario “Ghiotti” alla mano, alle traduzioni per le missive in arrivo ed in partenza.

Cosa successe al ritorno? Di lui l’unica notizia che i parenti avevano avuto era un’informativa della Croce Rossa che lo indicava genericamente quale internato in Germania. Mia madre mi raccontava che mio padre, con cui allora era fidanzata e che lei aveva fiduciosamente atteso, appena tornato a Pozzuoli, si recò prima a casa sua, sul lungomare, anziché dalla mamma che abitava nella zona collinare. Ciò perché mia nonna era vecchia e malata (ripeteva sempre che desiderava, più di ogni altra cosa, vedere il figlio disperso prima di morire) e si temeva che potesse essere colta da malore al vederlo improvvisamente (peraltro ridotto ad una larva umana). Mia madre precedette mio padre di qualche minuto, in modo da preparare la nonna poco alla volta alla grande gioia. Durante il tragitto tra il lungomare e la casa dei genitori si formò dietro di loro una lunga fila di madri, informate tramite il tam tam cittadino (Pozzuoli era allora molto più piccola di oggi) del ritorno di un paesano dalla prigionia in Germania, ciascuna delle quali, mostrando la fotografia del proprio figlio, chiedeva speranzosamente ed ingenuamente a mio padre se avesse visto suo figlio o ne avesse qualche notizia. Mia nonna, a differenza, purtroppo, della maggior parte delle suddette madri, riuscì a vedere suo figlio, e, poco dopo, morì.

Ricordo ancora che mio padre mi narrava della sua grande meraviglia nel ritrovare – al ritorno dalla Germania – un conoscente, che aveva lasciato come fascista fanatico, dirigente locale di un partito di sinistra. Come meravigliato rimase nel vedere un segretario del fascio di una delle nostre cittadine flegree essersi riciclato nel partito socialista (che era poi quello per il quale mio padre simpatizzava) o di quel talaltro divenuto opportunamente (rectius: opportunisticamente) democristiano! La successiva lettura di tante cronache e di tanti racconti (uno per tutti: “Il vecchio con gli stivali” di Vitaliano Brancati) mi farà in seguito capire che ciò fu (purtroppo) pratica usuale del dopoguerra italiano.

La speranza di mio padre era che l’orrore che lui aveva vissuto in prima persona non avesse più a ripetersi. Pasquale D’Isanto morì nel 1989 e non fece in tempo a vedere ciò che è successo nella vicina Jugoslavia ed in alcuni paesi dell’Africa. Ne avrebbe tratto l’amara conclusione che l’umanità non si è ancora vaccinata dall’inferno dei vari olocausti.

Dicembre 2011

Lucio D’ISANTO