Si affronta il tema della diversità e della separazione, temi contigui all’idea di federalismo ed unità. Una riflessione argomentata con uno sguardo alla psicologia della società, ma anche in senso più ampio con riguardo all’antropologia e alla sociologia, per cercare di capire la difficoltà di comunicazione e di “gestione” di un paese giovane come l’Italia alla ricerca della sua unità incompiuta e del rispetto delle sue differenze.

L’Unità d’Italia non può e non deve essere vista come un dato di fatto, come qualcosa di acquisito una volta per tutte. Il dibattito attuale stupisce; dà tanto più turbamento quanto più viene ricordato agli italiani che sono passati 150 anni dalla nascita del Regno d’Italia.

Centocinquanta anni sembrano tanti, poiché, anche se ce li figuriamo come nazione, piccoli gruppi, comunità, tendiamo ad utilizzare sempre lo scopio individuale. Per l’individuo, il tempo che va oltre se stesso e riguarda già la generazione precedente o quella seguente ancora non nata appare quantitativamente tanto; tuttavia le costellazioni umane, soprattutto se di grandi dimensioni, per riconoscersi ed essere riconosciute – in termini politici, economici, territoriali, giuridici, amministrativi, di identità/appartenenza –, hanno bisogno di millesimi anniversari.

La moneta e la legislazione unica, la lingua nazionale permeata dai dialetti locali, le annessioni geografiche sono tutti aspetti essenziali, ma da soli non sufficienti.

La nostra è una visione individualista, dunque – per certi versi – separatista, al tempo stesso, individuale, numericamente al singolare (pure quando si è in molti) e orientata all’indivisibile.

Abbiamo difficoltà sia ad essere soli sia a stare insieme, come se singoli, gruppi, coppie non potessero sviluppare una propria autonomia convivendo, piuttosto ci fosse bisogno di ergere barriere fisiche, sociali, economiche, giuridiche, per sottrarsi all’angoscia delle diversità o di rapporti che si teme potrebbero diventare parassitari, in quanto una delle parti trae vantaggi dalla relazione con l’altra e può crearle persino danni.

Matilde Iaccarino, nel suo viaggio attraverso la stampa italiana degli anni ’40 del secolo scorso – “Fratelli d’Italia. Il difficile percorso dell’unità” – sottolinea che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quella dell’unità era ancora una questione ampiamente aperta. Nel 1945, il movimento cattolico Il Cisalpino, tramite il suo organo di stampa, formulava un’ipotesi federalista: «Ma cos’è dunque il Cantone per il quale si battono i federalisti cisalpini? È un razionale spazio geofisico costituito di un’unità capace di fornire materie prime per una vita politico-amministrativa autonoma e fattiva, col minimo possibile di ciarpame burocratico.

Tutta l’Italia settentrionale nel suo insieme costituisce un’armonica unità geografica economica, etnica e spirituale, ben degna di governare se stessa. Il Cantone Cisalpino, con capitale Milano, sarà il cantone campione che rimorchierà l’Italia intera sull’erta del risorgimento nazionale. Con altrettanta evidenza, Napoli, metropoli intellettuale e storica del Mezzogiorno, ha ben diritto di costituirsi capitale di un Cantone che acceleri la rinascita economica della Calabria, della Lucania e della Campania». La preoccupazione che il nord venisse spremuto faceva dire: «Milano non è la Bengodi alla conquista della quale si è mosso tutto il Sud».

Le opinioni, i luoghi comuni, le credenze errate, i miti, le paure e le speranze, le richieste e le esigenze che, oggi, attraversano gli italiani e l’Italia sono gli stessi dell’Italia e degli italiani dell’immediato dopoguerra!

“Il giorno dopo” alla II Guerra Mondiale, Nord e Sud si conoscevano appena, la loro conoscenza veniva mediata da terzi, dai giornali – da un lato – e dal pensiero dei cosiddetti intellettuali – dall’altro –. È vero che la mappa non è il territorio, ma rischia di diventarlo – per un processo di ipersemplificazione –, se non si conosce in prima persona il territorio che si intende rappresentare, né si dispone di dati corretti. Allo stesso modo, ciò che le testate giornalistiche scrissero e scrivono, ciò che i programmi televisivi trasmettono, ciò che le immagini su internet inquadrano – mescolando realtà e finzione, privato e pubblico, sovrapponendo elemento ed insieme di riferimento – rischia di diventare la realtà meridionale e la realtà settentrionale, la realtà occidentale e la realtà orientale, senza che queste siano effettivamente quelle tratteggiate.

La rappresentazione che ci si fa dell’altro non è l’altro, né coincide necessariamente con quella che l’altro si fa di se stesso, né con le rappresentazioni che altri ancora si possono costruire.

C’è da chiedersi se i mezzi di comunicazione di massa abbiano rafforzato

la conoscenza reciproca in più di un secolo o se abbiano accentuato ed acutizzano tuttora un irrigidimento dei rapporti tra contesti territoriali e culturali del paese, diffondendo un clima di mutuo sospetto e una tendenza a polarizzare e ad esaltare i propri aspetti positivi a scapito di quelli altrui. Hanno, verosimilmente, concorso alla produzione di una patina su un fondo di ruggine che prima o poi, si sa, viene fuori.

Esiste un inconscio sociale, fondato su memorie condivise di una società – in particolare le memorie traumatiche trasmesse attraverso le generazioni –, in base al quale possiamo supporre che gli italiani stiano rivivendo e ri-agendo, nel presente, emozioni relative ad eventi legati al difficile percorso unitario.

Si racconta, infatti, che il Sud abbia dovuto accettare la monarchia sabauda nel 1860-61, la Repubblica nel secolo successivo.

Il passaggio da una condizione all’altra, da uno status all’altro – benché possa contenere i germi di un passo in avanti – va sempre compreso ed elaborato, giacché equivale ad un cambiamento ed ogni cambiamento (favorevole o non) è sconvolgente, dal momento che richiede un riassetto globale. Lo vediamo con eventi come le fusioni o la chiusura di aziende, con l’unione delle classi scolastiche, con l’accorpamento di uffici dell’amministrazione pubblica e di servizi socio-sanitari, con il raggruppamento di facoltà universitarie (e così via discorrendo…), rispetto ai quali non si pensa di dare spazio alla comprensione del senso che questo cambiamento assume nella mente individuale e collettiva e agli effetti che genera. Le unioni e le separazioni non sono semplici operazioni sommatorie e divisorie; in più, di frequente, si riducono, rispettivamente, all’egemonia delle concezioni e delle prassi di una parte su un’altra o su altre e al volersi liberare dall’accentramento di un potere vissuto come eccessivamente squilibrato a favore dell’altro.

Ne consegue che, apparentemente, sembra che si avvenuta un’unione, però, in fondo, c’è un forte dissidio, per la presenza di due o più mentalità che non hanno creato uno spazio intermedio; nei casi di separazione, inoltre, sembra che ciascuno si sia ripreso i suoi cocci e possa decidere di autoregolamentarsi, trascurando l’evenienza che i propri frammenti non hanno più la configurazione originaria e che bisogna fare i conti con gli echi di una vita assieme. Pertanto, pure quando e se non è possibile che i soggetti individuali e/o collettivi metabolizzino i motivi e gli esiti di un cambiamento, per mancanza di luoghi e di tempi (The show must go on), è indispensabile che chi amministra abbia ben presente che ciò che accade non è privo di effetti, ragion per cui le scelte inerenti la “cosa pubblica” andrebbero fatte con cautela.

Questo, comunque, non vuol dire accettare la delega della capacità di

pensare, come, comunemente, avviene, quando grandi numeri di soggetti assegnano a chi amministra la funzione di guidarli verso una meta percepita come la migliore, di pensare al posto loro – specialmente, se si sperimentano ingenti trasformazioni sociali, economiche, culturali –, di provvedere ai loro bisogni, di svolgere il ruolo di modello ideale a cui conformarsi. Si tratta, al contrario, di restituire e promuovere l’incremento di queste competenze, approntando strategie affinché le persone diventino capaci di gestire situazioni collettive di crisi e di apportare modifiche all’ambiente in cui vivono, senza soccombere alla frustrazione per un mancato potere, bensì con la fiducia di poter disporre di risorse e di opportunità.

Nel realizzare l’Unità d’Italia e nel portarla avanti, forse, non si è considerato che si sono incontrati sistemi culturali diversi: in senso verticale, nord e sud; in senso orizzontale, est ed ovest. Ciascuna parte è arrivata con la propria matrice – origine dialettale, clima, urbanizzazione, rapporto con il cibo, con il lavoro, con l’applicazione delle leggi, azioni ordinarie della vita quotidiana, modi di esprimersi e di pensare –.

Storie diverse! Si pensi, appunto, alla II Guerra mondiale, che è stata

combattuta in modo diverso nel nord e nel sud d’Italia, così come la Liberazione e la Resistenza. Occorre, allora, che chi governa si faccia promotore di processi di costruzione, dal basso verso l’alto, di una matrice che potremmo chiamare dinamica, in continua evoluzione, di una nuova trama comunicativa e relazionale al cui sviluppo contribuiscono e sentono di volerlo fare tutti i cittadini. Essa si fa scena su cui il sentirsi uguale grazie alla condivisione di alcune caratteristiche (senso di appartenenza) e, parallelamente, il distinguersi dagli altri in virtù di proprie specificità permettono di elaborare i conflitti in profondità per disinnescare quegli automatismi distruttivi che poggiano sull’ignoranza e sul pregiudizio.

L’antropologia e la sociologia ci insegnano che tra coloro che mangiano insieme c’è un rispetto reciproco. Esso si manifesta nella divisione del cibo e nella rassicurazione che non si mangeranno l’un l’altro. Il cibo che sta innanzi a loro nel piatto comune appartiene a tutti: ciascuno ne prende un poco, vede che anche gli altri ne hanno preso. Ci si preoccupa di distribuire il cibo con giustizia, in modo che nessuno sia svantaggiato. Solo nel momento del pasto, gli uomini hanno la garanzia che non divoreranno gli altri né si verrà divorati da questi.

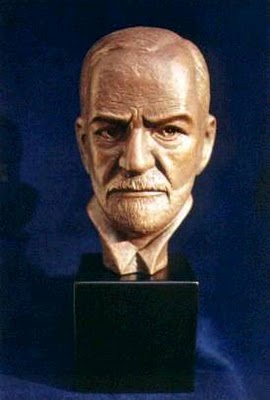

Freud, ne Il disagio della civiltà, ha scritto che il primo requisito della civiltà è la giustizia, cioè la sicurezza che l’ordine statuito non sarà infranto a favore di nessuno.

La constatazione che ci sono singoli, gruppi, organizzazioni che hanno dei privilegi ed il ricorso ad una sola narrazione (es. nordcentrica, leadercentrica, etnocentrica, ecc…) per spiegare cosa accade alimentano le quote di quel narcisismo sociale che Fromm ha definito maligno, allorché non assolve più solo alla funzione di favorire la fusione degli individui a livello collettivo per la sopravvivenza della co¬munità, all’opposto, è improntato su meccanismi scissori e proiettivi.

Una cosa è il decentramento (politico, commerciale, amministrativo, fiscale) e l’accettazione che le interazioni e le comunicazioni possano avvenire non solo tra centro e periferia, ma anche tra periferie senza passare obbligatoriamente per il centro; altra cosa è l’autarchia e la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità e le proprie qualità rispetto a quelle di altri, la cui esistenza è ritenuta una minaccia.

La fiducia nell’equità, la ricerca degli aspetti comuni, l’assunzione di un pensiero complesso e divergente sono il fondamento di ogni unità nelle differenze, che cessano di essere così enormi e penalizzanti all’interno della forbice tra omologazione e discriminazione. Abbiamo più appartenenze gruppali tra le quali muoverci in maniera vivace, senza quella dedizione assoluta che funziona secondo il principio di non-contraddizione e del terzo escluso, punendo qualsiasi inosservanza.

Facciamo parte di svariate reti costituite da composite interdipendenze tra punti che le compongono; tirarsi fuori è un artificio, è una pretesa che non tiene conto che non si può far da soli, illusi di riuscire a tenere sotto controllo sbavature e perturbazioni, senza che queste abbiano risonanze in altri punti e in tutto il reticolo.

(La quarta immagine è il quadro: Giocatori di Guttuso la quinta è un busto su Freud)

Felicia Tafuri

(psicologa)