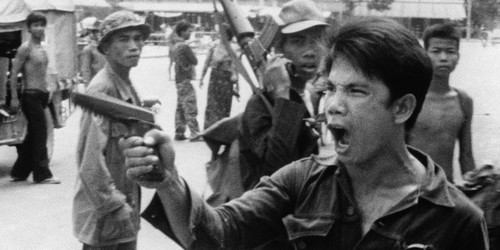

Cinquanta anni fa, nell’aprile del 1975, in Cambogia, iniziava uno dei peggiori incubi della storia recente. La fine della guerra del Vietnam, e la partenza degli americani, aprirono le porte della capitale, Phnom Penh, agli uomini di Pol Pot, i Khmer Rossi. “Uomini e donne vestiti di nero. Con la pelle grigia per la malaria e gli anni di stenti passati nella giungla. Con i fucili a tracolla e gli sguardi assenti. Giovanissimi, quasi bambini”, scriveva Tiziano Terzani. La città (che durante la guerra civile si era gonfiata, fino a ospitare oltre due milioni di persone) fu interamente svuotata. Diventò un luogo di fantasmi, di palazzi vuoti, lunghe strade deserte e silenziose. Gli abitanti furono deportati nelle campagne, imprigionati in campi di lavoro forzato, in condizioni mostruose. Bastonate, violenze sessuali. Chi parlava una lingua straniera, portava gli occhiali, o non riusciva a superare prove di destrezza come arrampicarsi in cima ad alberi di cocco, veniva ucciso. Con mezzi rudimentali: bastoni, martelli, machete e asce. Le pallottole, costose, erano riservate alla guerra.

Il regime fece quasi due milioni di vittime (più del 20% della popolazione) e durò fino al 1979, quando fu deposto dalle truppe vietnamite. Era basato su un’interpretazione delirante del marxismo (che Pol Pot aveva orecchiato, per sua ammissione senza capirne molto, durante gli studi parigini) e su un’ideologia radicalmente tradizionalista, che voleva restaurare la presunta purezza dell’etnia khmer. Furono abolite scuole, banche e ospedali. Eliminato il denaro, sostituito in alcuni casi dal riso come mezzo di scambio. Furono massacrate le comunità religiose o di etnia diversa, come quella musulmana del Chan (che pure aveva appoggiato Pol Pot nella guerra civile), quelle cinesi e vietnamite.

Alcuni anni fa, ho visto il famigerato S-21, una scuola di Phnom Penh trasformata in centro di detenzione. Le istruzioni sul muro vietavano di gridare mentre si veniva torturati. Nelle stanze, c’erano i tavoli metallici a cui venivano legati i prigionieri. In un mercato, avevo trovato un’edizione francese, “D’abord ils ont tué mon père”, di un libro scritto da Loung Ung: una donna che aveva vissuto, all’età di cinque anni, la presa della capitale. E che cercava di immaginare a cosa avesse pensato il padre, mentre, legato, in ginocchio davanti a una fossa, attendeva di essere ucciso a colpi di martello in testa, sentendo le urla degli altri condannati e i colpi sordi del boia. Dopo quella visita e la lettura del libro, per giorni non riuscii a dormire.

I Khmer Rossi ebbero per anni il sostegno non solo della Cina maoista, ma anche degli Stati Uniti, in funzione anti-sovietica. E all’inizio avevano suscitato molte simpatie. Il quotidiano francese Libération (al tempo, di tendenza maoista) titolava, nei giorni della presa della capitale: “Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh” e “sept jours de fête pour une libération”. Anche Terzani all’inizio aveva preso le loro parti: « i Khmer rossi ci sembravano l’unica via d’uscita dall’incubo della guerra ». Per capire meglio cosa stesse succedendo, aveva deciso di andare in una zona « liberata » della Cambogia con il corrispondente dell’ AFP, Marc Filloux. Poi ebbe paura e rinunciò. Il giornalista francese partì da solo. Per non tornare più. E più tardi Terzani diventò uno dei primi testimoni dell’orrore, con reportages memorabili (Sento ancora le urla nella notte, su Der Spiegel, e Holocaust in Kambodscha, nel 1980).

Per le strade di Phon Penh ho visto tantissime persone disabili. Mutilati, ciechi. A causa delle mine, di cui, durante la guerra, il territorio era stato disseminato. Le mine, diceva Pol Pot, sono “i soldati migliori, perchè non chiedono da mangiare, di bere, di dormire, ma vigilano sempre”. Nessuno aveva tenuto delle mappe. I lavoratori dei campi, non appena denunciavano segni di fatica, venivano mandati in avanscoperta per tracciare i cammini sicuri: camminavano finché non saltavano in aria. Il ricordo del regime ora comincia a sfumare (in un paese giovanissimo: 27 anni di età media, contro i 44 dell’Europa), ma le mine sono rimaste. Per eliminarle, oggi sono usati i ratti. Addestrati per sentire l’odore della polvere di esplosivo. Abili, astuti, interessati alla ricompensa (un pezzo di banana) e abbastanza leggeri per non saltare in aria.

Come le mine della Cambogia, gli orrori della storia non ci abbandonano, ci perseguitano. Tra tutte le testimonianze, una mi ha colpito in modo particolare. Nel 1997, un anno prima di morire, Pol Pot diede un’intervista. Disse, sugli orrori del regime, che qualche eccesso dei suoi sottoposti c’era stato, d’accordo, ma era stato ingigantito e utilizzato dalla propaganda nemica. E alla domanda su come volesse essere ricordato, rispose: come un uomo giusto e onesto. Penso che così risponderanno, domani, anche i tanti carnefici del mondo di oggi, ognuno schierato sotto la sua bandiera.

Maurizio Puppo