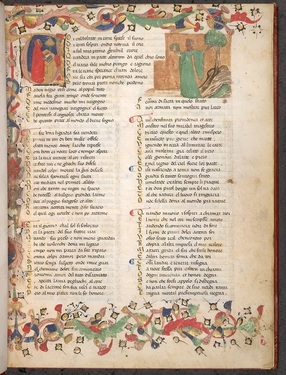

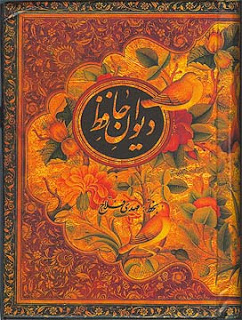

In Iran, come in tantissimi paesi del mondo, si studiano la lingua e la letteratura italiana. Accogliamo ben volentieri su Altritaliani questo nuovo contributo di letteratura comparata di Fatemeh Asgari, docente presso il Dipartimento di Studi italiani dell’Università Statale di Teheran. Siamo nel Trecento. Dante ha appena ultimato la sua Divina Commedia e Petrarca scrive il suo Canzoniere. La poesia persiana è all’apice. Il grande poeta del tempo si chiama Hafez di Shiraz (1315-1390 circa). Il suo canzoniere (Divan) è un celebre classico della letteratura persiana.

*

Della natura dell’uomo Agostino aveva dato una precisa definizione “homo enim, sicut veteres definierunt, animal est, rationale, mortale”: infatti con questo il santo d’Ippona non intende dire né che l’uomo si identifica col suo corpo né che si identifica con la sua anima, ma piuttosto che è un’unità inscindibile di anima e corpo. Come egli stesso precisa, l’uomo è un’anima che si serve di un corpo.

Sant’Agostino – per dirla con Scanu[1] – è comunque “influenzato dagli scritti plotiniani, in cui il legame tra anima e corpo appare accidentale e conseguente ad una caduta”. Per il santo d’origini berbere, fedele al Libro, il corpo in quanto voluto e creato da Dio, anch’esso è destinato alla ressurezione, quindi il corpo non può essere il carcere dell’anima, ma bensì il suo strumento indispensabile. Petrarca appare lontano da un simile ottimismo antropologico. Anch’egli definisce l’uomo come “animal rationale et mortale”; con una differenza però, che egli vede nel corpo un carcere in cui l’anima si trova rinchiusa.

Una definizione del corpo come “carcere”, come “ciò che rinchiude l’anima”, e la incatena agli stati bassi, la troviamo soprattutto in tanti passi del Canzoniere, per esempio nel sonetto CCCXLIX:

O felice quel dí che, del terreno /carcere uscendo, lasci rotta et sparta /questa mia grave et frale et mortal gonna, (…)

Ora questa osservazione riguardo al corpo, la sua riputazione di carcere, prigione che rinchiude l’anima è anche altamente presente nella poetica di Hafez. In tanti ghazal del suo Canzoniere (Divan) lo sentiamo condannare il corpo in quanto è un velo tra l’uomo e la Verità:

Il mio corpo di polvere è velo pel volto dell’anima,

oh, felice l’istante ch’io potrò strappare quel velo!

Simile gabbia non merita uno che ha il canto sì dolce:

volerò al giardino celeste, di quel prato io sono l’uccello!

(Hafez, ghazal 7, vv.1-4, edizione a cura di C. Saccone)

In numerosi versi lo sentiamo desideroso di liberarsi da questo “abito terreno” (in persiano “Lebas”: ciò che nasconde), da questa “gabbia” per salire nudo alle dimensioni celeste e divine. Il corpo non è altro che un ostacolo tra l’uomo (poeta) e Dio.

Anche in Petrarca, il poeta filosofo, si è testimoni di una svalutazione del corpo (si veda per esempio Canzoniere CCCXLIX, CCLXXXIII, CCLXXIX, CCLXXVIII, e anche in Sen. XII, 2: “caducum et putre corpus”) che – per dirla con Scanu – “coincide con una visione quasi gnostica della materia”.

Qui si rimane un po’ perplessi perché le migliori fonti di studio e di riflessioni di Petrarca erano quelle neoplatoniche e secondo alcuni studiosi egli probabilmente non conosceva gli gnostici. Ora ad ogni modo, secondo la filosofia gnostica, e di conseguenza secondo questo Petrarca, ciò che priva il corpo della dignità è in realtà il suo essere corruttibile. E per questo stesso motivo il corpo è contraddistinto dall’attributo della pesantezza. Sotto questo punto di vista, dunque Hafez si allontana dal grande aretino, perché per Hafez, il corpo è sempre un velo, una gabbia, un ostacolo che copre, che rende difficile il contatto tra il mare e una goccia di questo mare.

Petrarca nel Secretum I, identifica la causa delle passioni nel fatto di dimenticare il sé; e questa dimenticanza è frutto della caduta dell’anima in carne, nella materia, nel corpo; una “caduta dalla quale l’anima esce contaminata e intorpidita”. Quindi il corpo in quanto corruttibile (come lo direbbe Hafez: “corpo mortale fatto di fango”) appesantisce l’anima. L’anima viene degradata a causa di essere in contatto così stretto con un corpo, con la materia, con “fango” detto da Hafez. Il corpo in conseguenza diventa la sede del male, di ciò che è corrotto[2].

Come vediamo poi nel Secretum e in seguito ai discorsi di Sant’Agostino, “non è il corpo in quanto corruttibile la causa del peccato originale, ma è il peccato originale la causa della corruttibilità del corpo”. Come sostiene Patrizia Scanu, l’anima è sì appesantita da corpo materiale, ma la corruttibilità del corpo è la conseguenza, la pena e non la causa del peccato.

È qui che Hafez prende distanza dal nostro Petrarca o meglio dire, nella definizione sottile di cosa sia un corpo corrotto e di cosa sia l’artefice. Anche Hafez, ad ogni modo, si muove sempre sulle linee petrarchesche del rifiuto del corpo sostenendo che il corpo (lebas) è l’unica e esclusiva causa dell’infelicità dell’uomo in quanto considerato uno ostacolo tra questi e la spiritualità profonda che conduce alla beatitudine eterna.

È a questo punto che ci rendiamo conto della diversità sottile che esiste tra i due massimi lirici in merito al corpo ed il suo rapporto con l’anima. Si sa, dietro la dottrina metafisica di Petrarca sta la tesi platonica, anche perché il Platone gli appare come il più nobile dei filosofi greci, perché si è avvicinato al Cristianesimo. Ma ciò che gli interessa di più non è questa dottrina metafisica basata sulla tesi platonica del corpo, ma il suo significato morale: occorre staccarsi il più possibile dai beni terreni, per concentrarsi sul proprio destino ultraterreno. Hafez invece ripudia nettamente il corpo, la materia in quanto rallenta il cammino dell’uomo verso la conoscenza gnostica.

Dunque secondo Petrarca asceta bisogna staccarsi il più possibile dai beni terreni. Ora accanto a Petrarca troviamo di nuovo il poeta persiano che tra i versi delle sue poesie, con un ampio repertorio metaforico, avverte la stessa cosa: coltivare il proprio bene ultraterreno. Da moralisti sia Petrarca che Hafez avvertono bene, infatti, come l’attaccamento alla vita mondana sia esattamente ciò che distoglie l’uomo dall’essenziale e gli rende impossibile una serena meditazione sulla vera natura dell’amore.

Ricordiamo Franciscus nel Secretum dove si fa dire dal maestro che l’eccesso di amore verso di se stessi è in realtà un odiare se stessi, perché allontana da Dio e dalla vita eterna. Quindi è fondamentale la conoscenza di sé, una conoscenza che conduca alla conoscenza di Dio.

E Hafez, analogamente, insiste sulla necessità di togliersi questo abito mondano e vestirsi invece di quello celeste, spirituale. L’abito da evitare è soprattutto la lussuria perché rende il corpo, già corrotto, ancora più brutto. E per Petrarca del Secretum è prima di tutto il peccato di lussuria che va evitato in quanto “spegne ogni lume della ragione e più di ogni altro peccato abbruttisce l’uomo”[3]. Bisogna dominare il corpo per non esserne dominati, renderlo schiavo per non diventarne schiavi. Bisogna renderlo sottomesso disprezzando i beni mondani come fecero S. Francesco d’Assisi e S. Ilarione (De otio religioso).

Dunque sia Petrarca che Hafez, nella loro poetica, molto spesso considerano il corpo una prigione che rinchiude l’anima. Nelle Familiari XV,14, leggiamo che “da quella prigione che è il corpo si può evadere in due modi[4]: o elevandosi alla contemplazione delle cose celesti e spirituali o morendo. Nel primo caso bisogna innalzarsi al di sopra del corpo, separarsi il più possibile da esso, come ha insegnato Cicerone”[5]. Oppure come Petrarca nel Canzoniere II, vv. 12-13 (o vero al poggio faticoso et alto/ Ritrarmi accortamente da lo strazio), sperava di potersi salvare.

La seconda via di fuga, il secondo modo di salvarsi dalla prigione non è però nelle mani dell’uomo. La morte non è tra le nostre scelte e decisioni. Nonostante che Cicerone giustifichi il suicidio e che il suicidio sia stato sempre presente nella storia dell’uomo. Nonostante che Seneca lo lodi. Ma vediamo il cristiano Petrarca che nelle Familiari XVII,3 manifesta tutta la propria avversione contro i filosofi che sostenevano un tale idea o, se vogliamo dire, “modalità di liberazione”, e come lo disprezzi. Anche se –per dirla con Bobbio[6] – il personaggio Seneca esercitava sempre, agli occhi di Petrarca, un ambiguo fascino.

Ad un cristiano, o se vogliamo assumere i toni più laici, ad un uomo il quale, nella propria fede, confessa la sacralità dello spirito, non resta che aspettare la liberazione che è concessa solo da Dio, ed è da Lui che viene, considerando questa vita la vera morte e considerare la morte invece come l’inizio della vera vita. Si ricordi della cristica esistenza dell’amata di Petrarca del Canzoniere, riassunta poeticamente in questa frase enunciata da Laura nel sonetto CCLXXIX quando in atto di consolare l’amante angosciato gli dice così:

Di me non pianger tu; che’miei dì fèrsi,

Morendo, eterni; e ne l’interno lume,

Quando mostrai de chiuder, gli occhi apersi.

Il poeta-amante, anche se angosciato dall’assenza triste dell’amata, anche se sente la morte che gli strappa tutto, e gli spegne ogni lume di speranza, viene, da un uomo di fede, a definirla un passaggio, un trasporto divino che fa aprire gli occhi alla vita eterna. È una sorta di confessione del valore e del senso della morte e una sorta di riconoscimento del valore relativo della vita mortale, e solo un tale riconoscimento così magistrale è capace di vincere le paure legate all’idea e all’evento della morte. Petrarca questo lo ha a cuore.

Un tale valore viene attribuito alla morte anche da Hafez. Egli la definisce “il momento di aprire gli occhi, e vedere tutto ciò che prima non era concesso all’intelletto dell’uomo di vedere”[7].

C’è da precisare che nella poetica hafeziana, e anche in quella di altri lirici precedenti a lui come Khayyam e Sadi[8], la fuga dalla prigione del corpo, soggetto alla corruzione terrena, è possibile previa due modalità: la morte del corpo voluta da Dio, che in questo caso, il poeta la desidera tanto perché stanco delle pene d’amore e perché si vergogna di aver perso una vita intera seguendo le brame inutili mondani.

La seconda modalità di salvezza, concepita dai mistici persiani tra cui anche Hafez, si concentra nell’esperimentazione dell’estasi dovuta alla bevuta abbondante del vino, – il vino della verità s’intende – che metaforicamente sta per significare una vita dedicata allo studio della filosofia divina per appunto innalzarsi dai bassi gradi esistenziali cui è condannato il corpo umano. Il poeta mistico, continua a chiedere del vino, al famoso “coppiere” senza fermarsi, coppa dopo coppa. E la figura o meglio dire il personaggio del “coppiere” ha la funzione di servire il poeta filosofo che “trascorre tutte le notti in un’ osteria a bere il vino”[9].

Per spiegarlo meglio con un linguaggio volgare, c’è la credenza popolare che sostiene la veridicità di tutto quanto enunciato dalla persona ubriaca! Nel detto popolare si dice infatti: se vuoi sapere la verità, chiedila ad un ubriaco. Perché l’ubriaco non mente, non ha facoltà di mentire. Cioè non è in grado di pensare e creare bugie e le dichiarazioni mendaci. Non è neanche in grado di gestire il proprio corpo, lo trascura, lo ignora.

Il poeta, intellettuale, filosofo, musulmano credente e mistico quale è Hafez adopera la metafora dell’ebbro per alludere poeticamente all’effetto che ha l’estasi dovuto al bere del vino della verità: vedere la verità divina e parlare solo di essa, dimenticando tutto ciò che appartiene alla vita mondana, alla dimensione corporea e materiale del passaggio dell‘uomo su questa terra.

Ora tornando al tema della morte, alla domanda “Cosa è che la rende così temibile?”, rispondono i due poeti ugualmente: tutto ciò che tiene l’uomo legato al mondo. L’amore per il corpo, per l’apparenza, per questo abito esteriore mortale genera la superbia, la quale rende la morte temibile. Dunque da qui la necessità di svalutare il corpo che però per il cristiano e cattolico Petrarca una tale svalutazione viene nobilitata dalla resurrezione finale. Quale consolazione è meglio di questa? È ben chiaro l’intento morale dei due poeti che da questo punto di vista si trovano uno accanto all’altro, ma sempre qui rintracciamo anche un’altro elemento appartenente alla sfera morale che si dà più o meno la stessa spiegazione sia in Petrarca che in Hafez, con qualche sottile divergenza ideologica: la vita solitaria. Di questo argomento si dicuterà nel prossimo contributo.

Prof.ssa Fatemeh Asgari

Docente Assistente presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, Università Statale di Teheran

Altri contributi della stessa autrice QUI

*

[1] Si rimanda all’interessante studio di Scanu P., Lo specchio della vera conoscenza. Saggi sul Petrarca filosofo morale. Fabriano, Gribaudo ed.,1993

[2] Nella tradizione esegetica prevalente nell’Islam si identifica con la “spiga del grano” la pianta tentatrice che Dio proibì ad Adamo e che causò la cacciata di quest’ultimo dal paradiso terrestre. Nelle poesie di Hafez, molto spesso si parla del neo sul viso della persona amata dal poeta-amante. Il neo è la metafora per il chicco del grano: l’occhio lo vede, il cuore lo vuole. Quindi è prima il corpo a corrompersi, a peccare; e da lì anche l’anima si corrompe. Ecco perché nella tradizione mistico-islamico il corpo è visto come il nido dei peccati. A parte questo discorso, il neo sul volto dell’amata è una delle più riccorrenti immagini della poesia persiana. Se il neo sul volto conduce il poeta-amante a cadere nel peccato, si può dedurre – con la riserba – che l’amata di Hafez abbia anche una realtà umana e terrena, dal momento che una realtà puramente celestiale non “potrebbe” condurre l’amante al peccato.

[3] Cfr. Patrizia Scanu, op. cit., p.58.

[4] Per le Familiari mi sono servita di PETRARCA F., Le familiari, introduzione, traduzione e note di Ugo Dotti, Roma, Archivio Guido Izzi, 1991-1993

[5] Ibid, p.62.

[6] si veda A. Bobbio, Seneca e la formazione spirituale e culturale del Petrarca, Firenze, 1941.

[7] Per approfondimenti sulla poetica di Hafez, si rimanda a Carlo SACCONE, Storia tematica della letteratura persiana, II vol., Roma, Carocci, 1999. Anche Antonino PAGLIARO, Alessandro BAUSANI, Storia della letteratura persiana, Milano, Nuova Accademia, 1960, 1968.

[8] Al riguardo si veda per esempio L’argento di un povero cuore, a cura di Setrag MANOUKIAN, Roma, Istituto Culturale della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, 1991.

[9] Sul tema del vino si rimanda a Carlo SACCONE, op.cit., 2° vol.